INOKULASI SUSPENSI AKTIF PADA BIOSISTEM VERTIKAL DENGAN TUMBUHAN RUMPUT GAJAH (Pennisetum purpureum) DALAM PENURUNAN KADAR METILEN BIRU, Cd DAN Cr TOTAL

on

p-ISSN 1907-9850

e-ISSN 2599-2740

INOKULASI SUSPENSI AKTIF PADA BIOSISTEM VERTIKAL DENGAN TUMBUHAN RUMPUT GAJAH (Pennisetum purpureum) DALAM PENURUNAN KADAR METILEN BIRU, Cd DAN Cr TOTAL

I W. B. Suyasa*, N. G. A. M. D. A. Suastuti, dan I G. M. A. P. Raharja

Program Studi Kimia FMIPA Universitas Udayana, Bukit Jimbaran, Bali 80361 *Email: budiarsa_suyasa@unud.ac.id

ABSTRAK

Pada penelitian ini, dilakukan pengukuran kadar metilen biru, logam berat Cd, dan Cr total dalam air limbah artificial dengan menggunakan suspensi aktif pada biosistem vertikal menggunakan rumput gajah. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan suspensi aktif terbaik yang ditumbuhkan dari sumber nutrien yang berbeda (nutrien NPK, pupuk NPK, dan molase), ditentukan efektivitas dan kapasitas biosistem, serta menentukan pengaruh jumlah waktu retensi hidrolik biosistem. Metode yang digunakan yaitu dengan mengalirkan limbah artificial secara kontinyu dalam bak biosistem yang diinokulasi suspensi aktif sebanyak 3 kali waktu retensi hidrolik. Metode analisis yang digunakan yaitu metode uji-t deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan suspensi aktif terbaik diperoleh dari sampel tanah dengan sumber nutrien NPK dan pupuk NPK (pasaran) dengan pertumbuhan biomassa mencapai 1200 mg/L pada waktu 18 jam. Efektivitas biosistem vertikal tumbuhan rumput gajah dengan pupuk NPK dalam menurunkan kadar zat warna metilen biru, Cd, dan Cr berturut-turut sebesar 99,7587%, 99,8011%, dan 63,4927%. Kapasitas maksimum dalam menurunkan metilen biru, Cd, dan Cr total berturut-turut sebesar 2,7512 x103 mg/m3, 3,2220 x103 mg/m3, dan 2,2842 x103 mg/m3. Pengaruh jumlah waktu retensi hidrolik biosistem vertikal tumbuhan rumput gajah berdasarkan uji-t yaitu sudah mampu menurunkan kadar limbah metilen biru hingga ≤ 5 ppm dalam 1 kali waktu retensi hidrolik dan menurunkan kadar Cd ≤ 0,05 ppm dalam 3 kali waktu retensi hidrolik. Akan tetapi system ini tidak mampu menurunkan kadar Cr total ≤ 1 ppm.

Kata kunci: biosistem, efektivitas, kapasitas, inokulasi, dan suspensi aktif

ABSTRACT

This research paper discusses the determination of activated suspension on vertical biosystem with Pennisetum purpureum in decreasing the content of methylene blue, Cd, and Cr in wastewater. The aims of this research were to determine the best activated suspension from different sources of nutrient (NPK nutrient, NPK fertilizer, and molasses), the effectiveness and capacity of biosystem, and the impact of the amount of hydraulic retention time of the biosystem. The method used was flowing the artificial wastewater continuously into the biosystem tub which inoculated with active suspension in 3 times of hydraulic retention time. The method of analysis used was that of the descriptive t-test. The result showed that the best active suspension was obtained from soil sample with NPK nutrient and NPK fertilizer (market quality) as the nutrient source with a biomass growth of 1200 mg/L at 18 hours. The effectiveness of the vertical biosystem of Pennisetum purpureum with NPK fertilizer as the nutrient source in decreasing the concentration of methylene blue, heavy metal Cd and total Cr for each tub were of 99.7587%; 99.8011% and 63.4927%, respectively. The maximum capacity in decreasing the contents of methylene blue, Cd, and total Cr for each tub were of 2.7512 x 103 mg/m3; 2.2842 x 103 mg/m3, and 2.2842 x103 mg/m3, respectively. Based on the t-test analysis, the effect of the amount of hydraulic retention time of the vertical biosystem of Pennisetum purpureum was that the system could decrease the concentration of methylene blue to the level of ≤ 5 ppm in 1 time hydraulic retention time and also decreased the concentration of Cd to ≤ 0.05 ppm in 3 times hydraulic retention time. However, this system could not decrease the total concentration of Cr of ≤ 1 ppm.

Keywords: active suspension, biosystem, capacity, efectivity. inoculation

PENDAHULUAN

Sebagian besar industri tekstil menghasilkan limbah pencemar yang

mengandung zat warna hasil pencelupan yang umumnya merupakan zat warna sintetik yang kurang ramah lingkungan. Salah satu jenis zat

warna sintetik yang digunakan yaitu metilen biru. Dampak yang ditimbulkan tercemarnya metilen biru pada perairan yaitu dapat menyebabkan mutasi genetik dan berpengaruh pada reproduksi. (Hawley, 1981). Industri tekstil juga menghasilkan limbah pencemar yang mengandung logam berat, diantaranya logam berat krom (Cr) dan kadmium (Cd). Kromium besifat karsinogenik dan berwarna putih (Avudainayagam et al, 2003), sedangkan logam kadmium dapat menyebabkan terjadinya kerusakan ginjal, gangguan pada tulang, dan anemia (Fortsner dan Witmann, 1983). Oleh karena itu, untuk menanggulangi adanya pencemaran harus dilakukan pengolahan limbah terlebih dahulu.

Salah satu pengolahan limbah dapat dilakukan secara biologi, umumnya menggunakan mikroorganisme. Mikroorganisme dapat dibuat dalam bentuk suspensi aktif), suspensi tersebut bertugas mengikat substrat organik kemudian menguraikannya menjadi lebih sederhana (Suyasa, 2011). Akan tetapi pengolahan limbah dengan menggunakan mikroorganisme memiliki kelemahan yaitu tingkat aktivitas mikroorganisme dalam mengolah limbah kurang optimal. Oleh karena itu diperlukan suatu alternatif untuk mengoptimalkan aktifitas mikroorganisme dalam mengolah limbah yaitu dengan biosistem.

Dalam biosistem diperlukan media pertumbuhan yang umumnya mengandung sumber C, N, P, K. Dalam hal ini sumber C bisa didapat pada glukosa, molase, dan lain-lain. Untuk sumber N, P, dan K bisa dipakai bahan kimia dan pupuk pasaran. Penelitian yang dilakukan oleh Hartesa (2016) menggunakan bahan kimia dan glukosa sebagai media dalam pembuatan suspensi aktif terbaik. Penelitian menggunakan pupuk pasaran dan glukosa dalam pembuatan media dilakukan oleh Gosal (2017).

Beberapa penelitian pengolahan limbah dengan menggunakan biosistem telah banyak dilakukan, diantaranya penelitian Meita (2015) dengan biosistem tanaman kangkungan mampu menurunkan kadar fenol, ammonia, ion klorida dan COD yaitu sebesar 0,2906 mg/L, 0,1452 mg/L, 2,127 mg/L, dan 3,848 mg/L. Hasil penelitian menggunakan biosistem tanaman talas dapat menurunkan zat warna remazol black b sebesar 97,82% (Hartesa, 2016). Dalam penelitian Kriswidatari (2016) dilaporkan bakteri yang berperan dalam

penurunan zat warna remazol brilliant blue yaitu Pseudomonas sp., Aeromonas sp., Plesiomonas sp.

Dalam penelitian ini, penurunan kadar metilen biru, kadmium (Cd) dan krom (Cr) total dilakukan dengan inokulasi suspensi aktif pada biosistem vertikal dengan menggunakan rumput gajah dalam pengolahan air limbah artificial. Sistem pengolahan limbah ini diharapkan mampu mengurangi kadar pencemar dengan efektif dan efisien.

MATERI DAN METODE

Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu glukosa, K2HPO4, MgSO4, FeSO4, KH2PO4, (NH4)2[Fe(SO4)]2.6H2O, ekstrak ragi, tanaman, sampel tanah, kertas saring Whatman 42 ukuran pori 0,45µm, batu koral, pasir, metilen biru, aquades, HNO3, Cd(NO3)2, H2SO4, K2Cr2O7.

Peralatan

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu aerator, aluminium foil, kapas, autoklaf, bak biofiltrasi, batang pengaduk, bola hisap, gelas beker, gelas ukur, desikator, kain kasa, kulkas, labu ukur, oven, pipet tetes, pipet volume, tanur, neraca analitik, cawan porselin spektrofotometri UV-Vis 1800 Shimadzu, spektrofotometri AAS, timbangan.

CARA KERJA

Penyediaan rumput gajah (Pennisetum purpureum)

Rumput gajah diambil seluruh bagian dari akar sampai batangnya. Bagian akar dari tumbuhan dicuci hingga bersih, selanjutnya ditanam dalam pot tanaman yang telah berisi batu dan pasir selama 1 bulan. Setelah tumbuh dengan baik, rumput gajah dipindahkan ke dalam bak biosistem dan diadaptasikan lagi selama 4-5 hari.

Pengambilan sampel tanah

Pengambilan sampel tanah dilakukan di sungai dekat tempat pembuangan limbah pencelupan yang berlokasi di jalan Mahendradata. Sampel diambil di 3 titik dengan asumsi dapat mewakili 1 tempat dengan berat 100 gram dengan kedalaman 1520 cm dari permukaan. Sampel yang didapat dimasukkan ke dalam kantong plastik yang

telah berisi label kemudian disimpan dalam ice box.

Pembuatan limbah artificial

Larutan metilen biru 1000 ppm, Cd 500 ppm, dan Cr 500 ppm masing-masing sebanyak 450 mL, 900 mL, dan 900 mL dimasukkan kedalam jerigen dengan volume 30 L, kemudian diencerkan dengan air hingga tanda batas. Setelah dicampurkan diperoleh limbah artificial dengan kadar metilen biru, Cd, dan Cr masing-masing sebesar 15 ppm.

Pembuatan media cair (nutrien)

-

- Media Cair NPK

Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan media cair (nutrien) yaitu 2 gram glukosa ; 0,1 gram K2HPO4 ; 0,1 gram KH2PO4 ; 0,1 gram (NH4)2[Fe(SO4)2].6H2O ; 0,02 gram MgSO4 ; 0,02 gram FeSO4 ; 0,02 gram ekstrak ragi ; 20% limbah artificial.

Bahan-bahan tersebut dicampur kemudian dilarutkan dengan aquades ke dalam labu ukur 2L hingga tanda batas (Waluyo,2009).

-

- Media cair pupuk NPK (pasaran)

Sebanyak 0,2 gram pupuk NPK dimasukkan kedalam labu ukur 2 L, kemudian ditambahkan dengan gula pasir sebanyak 2 gram dan limbah artificial 20% dan dilarutkan hingga tanda batas.

-

- Media cair molase

Sebanyak 4 gram molase dimasukkan kedalam labu ukur 2L, kemudian ditambahkan dengan gula pasir sebanyak 2 gram dan limbah artificial 20% dan dilarutkan hingga tanda batas.

Ketiga media disterilisasi dengan autoklaf selama 15 menit pada suhu 121oC. Media yang telah disterilisasi didiamkan selama 5 menit pada suhu 37oC kemudian disimpan pada kulkas sampai saat diperlukan (Ginting,2007).

Pembibitan suspensi aktif

Masing-masing media cair (nutrien) sebanyak 1 L dimasukkan kedalam gelas beker, kemudian ditambah sampel tanah masing-masing sebanyak 1 gram. Selanjutnya diaerasi dengan variasi waktu 12, 18, 24, 36, 42, 48, 60, 66, dan 72 jam kemudian dilakukan pengukuran nilai VSS.

Penentuan nilai VSS (Volatile suspended solids)

Sebanyak 3 cawan porselin dikeringkan dalam oven pada suhu 100oC. Masing-masing cawan dimasukkan 25,0 mL larutan bibit yang telah diaerasi. Cawan yang berisi sampel dikeringkan dalam oven pada suhu 105 oC selama ± 3 jam, kemudian didinginkan dalam desikator dan ditmbang hingga berat konstan. Selanjutnya dikeringkan dalam tanur pada suhu 600 oC selama 1 jam hingga berat konstan. Penentuan nilai VSS dapat dilakukan dengan cara :

VSS = (A-B)/V x 106 mg/L

Keterangan :

A = berat cawan dan residu sebelum pembakaran 600 oC (gram)

B = berat cawan dan residu setelah pembakaran 600 oC (gram)

v = volume larutan bibit (mL)

Penentuan efektivitas dan kapasitas biosistem vertikal tumbuhan rumput gajah dalam menurunkan kadar metilen biru, Cd, dan Cr total

Bak biosistem sebanyak 3 buah disiapkan dengan ukuran tinggi 51 cm dengan diameter bawah 28 cm dan diameter atas 34 cm. Masing-masing bak diisi dengan media batu koral setinggi 15 cm, pasir setinggi 36 cm, serta rumput gajah. Masing-masing bak dimasukkan suspensi aktif terbaik sebelum dialiri limbah artificial. Suspensi aktif

diadaptasikan dengan biosistem vertikal tumbuhan rumput gajah tersebut selama 1 hari, selanjutnya dialiri dengan limbah artificial secara kontinyu. Filtrat yang dikeluarkan dari biosistem vertikal ditampung dan dilakukan pengujian kadar metilen biru, Cd, dan Cr total. Proses pengaliran dilakukan sebanyak 3 kali atau dilakukan 3 kali waktu retensi hidrolik. Efektivitas pengolahan dari inokulasi suspensi aktif pada biosistem vertikal menggunakan rumput gajah dapat dihitung berdasarkan efektivitas proses yang terjadi, yaitu dengan dapat dilakukan dengan rumus : % Efektivitas = (A-B)/A x 100% Keterangan

A = Kadar metilen biru, Cd, dan Cr total awal B = Kadar metilen biru, Cd, Cr total akhir

Selanjutnya kapasitas biosistem vertikal tumbuhan rumput gajah dalam mendegradasi limbah artificial dapat

ditentukan dengan rumus :

Kapasitas = (A-B) x Vlimbah/V

A = Kadar metilen biru, Cd, dan Cr total awal B = Kadar metilen biru, Cd, Cr total akhir V = Volume media penyerap (m3)

Analisis data

Analisis data hasil penelitian digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata suatu sampel pada masing-masing parameter dengan suatu nilai hipotesis. Teknik yang digunakan dalam analisis ini yaitu teknik uji-t deskriptif (satu sampel).

Penentuan suspensi aktif terbaik

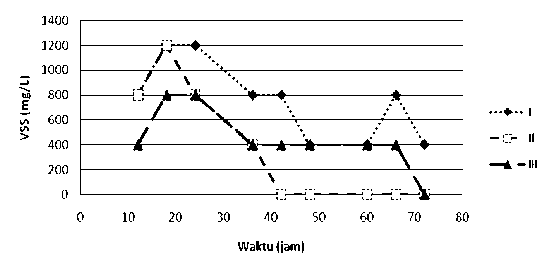

Penentuan suspensi aktif terbaik dilakukan dengan pembibitan sampel tanah dengan variasi sumber nutrien, sumber nutrien yang digunakan yaitu nutrien NPK, nutrien pupuk NPK (pasaran), dan nutrien molase. Pembibitan suspensi aktif bertujuan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan biomassa pada sampel tanah dengan variasi sumber nutrien. Pertumbuhan biomassa diamati selama 3 hari dengan waktu aerasi pada jam ke 12, 18, 24, 36, 42, 48, 60, 66, dan 72. Hasil penentuan nilai VSS pada jam ke 12, 18, 24, 36, 42, 48, 60, 66, dan 72 dapat dilihat pada Gambar 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 1. Kurva Pertumbuhan Biomassa (I = pupuk NPK, II = NPK, III = molase )

Dari Gambar 1. dapat dilihat bahwa untuk ketiga variasi media nutrien terjadi peningkatan dan penurunan biomassa selama 72 jam. Puncak pertumbuhan biomassa terjadi pada waktu 18 jam, dengan nilai VSS pada pupuk NPK (pasaran), NPK, dan molase masing-masing sebesar 1200 mg/L, 1200 mg/L, dan 800 mg/L. Adanya peningkatan biomassa tersebut kemungkinan disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme. Aktivitas mikroorganisme ditunjukkan dengan terbentuknya sel baru yang disebabkan oleh adanya pembelahan sel dalam sistem suspensi aktif (Soeparno,1992). Selanjutnya masing-masing suspensi aktif dengan variasi sumber nutrien mengalami penurunan. Nilai VSS terkecil pada suspensi aktif dengan sumber nutrien pupuk NPK (pasaran), NPK, dan molase berturut-turut yaitu sebesar 400 mg/L, 0 mg/L, dan 0 mg/L. Hal tersebut menunjukkan bahan-bahan organik telah habis didegradasi oleh mikroorganisme dan mikroorganisme tidak dapat membentuk sel baru dan mati disebabkan karena kehabisan

nutrisi (Atlas and Bartha, 1987). Data tersebut menunjukkan bahwa suspensi aktif yang berasal dari sampel tanah dengan sumber nutrien NPK dan pupuk NPK (pasaran) terbaik pada jam ke-18. Dipilihnya sumber nutrien pupuk NPK (pasaran) dibandingkan sumber nutrien NPK karena segi ekonomis, sumber nutrien pupuk NPK lebih murah daripada sumber nutrien NPK dan juga lebih mudah didapat karena beredar di pasaran.

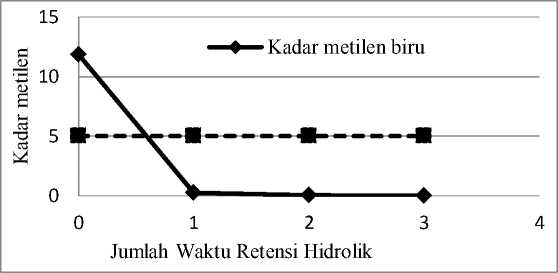

Efektivitas dan kapasitas biosistem vertikal dalam menurunkan kadar metilen biru

Pada penelitian ini digunakan bak biosistem yang telah berisi suspensi aktif terbaik dengan sistem 3 kali waktu retensi hidrolik dalam mengolah limbah artificial. Dalam 1 kali waktu retensi hidrolik dibutuhkan waktu sebesar 1 jam 50 menit untuk mengalirkan air limbah artificial. Pengolahan ini dilakukan sebanyak 2 kali pengulangan, hasil yang yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 1. dan Gambar 2.

Tabel 1. Kadar Metilen Biru Dalam Limbah

|

Perlakuan |

Kadar Metilen Biru Rata-Rata (ppm) ± SD |

|

Limbah Awal

|

11,8264 ± 0 0,1518 ± 0,0925 0,0397± 0,0107 0,0285 ± 0,0042 |

Gambar 2. Penurunan Kadar Metilen Biru

Berdasarkan Gambar 2. terjadinya penurunan dalam 3 kali waktu retensi hidrolik kemungkinan disebabkan karena masih tercukupinya nutrien oleh mikroorganisme untuk berkembang biak dan melakukan penguraian, serta melakukan mekanisme pertahanan diri agar tetap hidup (Gadd,1990). Mikroorganisme berperan dalam mendegradasi limbah metilen biru artificial, dimana kemungkinan mikroorganisme memecah senyawa metilen biru menjadi lebih sederhana. Hasil degradasi oleh mikroorganisme kemungkinan berupa unsur hara seperti unsur karbon (C) diserap oleh tumbuhan rumput gajah. Penurunan metilen biru dalam limbah artificial telah berada di bawah ambang batas baku mutu PERGUB Bali No 16 tahun 2016 , dimana kadar maksimum metilen biru yang diperbolehkan yaitu sebesar 5 ppm sedangkan hasil penurunan kadar limbah metilen biru mencapai 0,0285 ppm. Berdasarkan uji-t dengan membandingkan t-hitung dengan t-

tabel dengan taraf kesalahan 5% maka nilai Ho diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa penurunan kadar metilen biru dengan biosistem telah berhasil. Efektivitas dan kapasitas biosistem vertikal dalam menurunkan kadar metilen biru dapat dilihat pada Tabel 2.

Berdasarkan Tabel 2. efektivitas biosistem vertikal maksimum diperoleh sebesar 99,7587%. Kapasitas maksimum biosistem dalam menurunkan kadar metilen biru dalam limbah artificial sebesar 2,7512 x103 mg/m3. Jadi dalam 1 m3 biosistem dapat menurunkan kadar metilen biru dalam limbah artificial sebesar 2,7512 x103 mg.

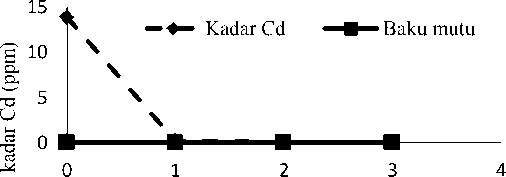

Efektivitas dan kapasitas biosistem vertikal dalam menurunkan kadar Cd

Penentuan kadar Cd dalam limbah artificial dapat disajikan pada Tabel 3 dan Gambar 3.

Tabel 2. Efektivitas dan Kapasitas Biosistem Vertikal dalam Menurunkan Kadar Metilen Biru

|

Perlakuan |

Ef. Rata-rata (%) |

Kp. rata-rata (mg/m3) |

|

Limbah Awal |

0 |

0 |

|

1 kali waktu retensi hidrolik |

98,7161 |

2,7225 x103 |

|

2 kali waktu retensi hidrolik |

99,6646 |

2,7486 x103 |

|

3 kali waktu retensi hidrolik |

99,7587 |

2,7512 x103 |

Tabel 3. Kadar Cd dalam Limbah Artificial

|

Perlakuan |

Kadar Limbah Cd Rata-Rata (ppm) ± SD |

|

Limbah Awal

|

13,8442 ± 0 0,1590 ± 0,0121 0,0821 ± 0,0027 0,0275 ± 0,0028 |

Jumlah Waktu Retensi Hidrolik

Gambar 3. Penurunan Kadar Cd

Peranan mikroorganisme dalam menurunkan kadar limbah Cd yaitu dengan cara mengikat logam berat pada struktur sel mikoorganisme tersebut. Terjadinya pengikatan ini disebabkan oleh permukaan sel mikroorganisme memiliki muatan negatif yang terbentuk dari struktur-struktur anion, sedangkan logam Cd memiliki muatan positif. Selain itu kemungkinan karena ukuran sel mikroorganisme kecil sehingga luas permukaan menjadi besar menyebabkan daya ikat logam Cd dengan permukaan sel mikroorganisme semakin tinggi (Mawardi et.al, 1997). Hal tersebut ditunjukkan pada Gambar 3, dimana terjadi penurunan dalam 3 kali waktu retensi hidrolik. Berdasarkan uji-t daerah penerimaan Ho diterima pada 3 kali waktu retensi hidrolik, sedangkan pada 1 dan 2 kali waktu retensi hidrolik nilai Ho ditolak. Berdasarkan hal tersebut penurunan kadar Cd dengan biosistem telah berhasil.

Efektivitas dan kapasitas biosistem

vertikal dalam menurunkan kadar Cd dapat dilihat pada Tabel 4.

Berdasarkan Tabel 4, efektivitas biosistem mencapai 99,8011% dalam 3 kali waktu retensi hidrolik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa efektivitas biosistem cukup baik dalam menurunkan kadar Cd dalam limbah artificial terhadap baku mutu PERGUB Bali no 16 tahun 2016. Nilai kapasitas maksimum biosistem dalam menurunkan kadar limbah Cd yang diperoleh sebesar 3,2220 x103 mg/m3.

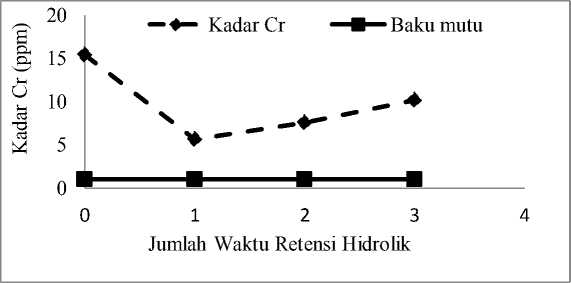

Efektivitas dan kapasitas biosistem vertikal dalam menurunkan kadar Cr total

Kadar Cr total dalam limbah artificial dibuat dengan kadar 15 ppm, pada alat AAS terukur sebesar 15,4255 ppm. Hasil yang yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 5 dan kurva penentuan kadar Cr total artificial dapat disajikan pada Gambar 4.

Tabel 4. Efektivitas dan kapasitas biosistem vertikal dalam menurunkan Kadar Cd Perlakuan Ef. Rata-rata (%) Kp. rata-rata (mg/m3)

|

Limbah Awal |

0 |

0 |

|

1 kali waktu retensi hidrolik |

98,8515 |

3,1913 x103 |

|

2 kali waktu retensi hidrolik |

99,4069 |

3,2093 x103 |

|

3 kali waktu retensi hidrolik |

99,8011 |

3,2220 x103 |

Tabel 5. Kadar Cr Total Dalam Limbah Artificial

|

Perlakuan |

Kadar Limbah Cr Rata-Rata (ppm) ± SD |

|

Limbah Awal

|

15,4255 ± 0 5,6321 ± 1,0489 7,5782 ± 0,5621 10,1719 ± 1,7593 |

Gambar 4. Penurunan Kadar Cr Total

Berdasarkan Gambar 4. Terjadi penurunan kadar Cr dalam 1 kali waktu retensi hidrolik, dengan kadar Cr diperoleh sebesar 5,6321 ppm. Terjadinya penurunan kadar kemungkinan mikroorganisme mengikat logam Cr pada dinding sel. Terjadinya pengikatan ini disebabkan karena permukaan sel mikroorganisme memiliki muatan negatif yang terbentuk dari struktur-struktur anion, sedangkan logam Cr memiliki muatan positif (Mawardi et.al, 1997). Pada 2 kali dan 3 kali waktu retensi hidrolik mengalami peningkatan kadar Cr total dibandingkan 1 kali waktu retensi hidrolik, dengan kadar yang diperoleh masing-masing sebesar 7,5782 ppm dan 10,1719 ppm. Adanya peningkatan kadar Cr kemungkinan juga disebabkan oleh adanya proses pelepasan, dimana logam Cr yang tertahan sementara pada biosistem kemudian ketika dialiri limbah lagi pada 2 dan 3 kali waktu retensi hidrolik logam Cr ikut turun bersama air limbah.

Penurunan kadar Cr kurang baik dibandingkan dengan penurunan kadar Cd kemungkinan disebabkan oleh nomor atom Cr (24) lebih kecil daripada logam Cd (48). Nomor atom Cr yang kecil menyebabkan logam Cr lebih sulit untuk diadsorpsi oleh media dibandingkan dengan logam Cd. Selain itu jika dilihat dengan elektronegatifan, elektronegatif Cr (1,66) lebih kecil

dibandingkan dengan logam Cd (1,69) sehingga memungkinkan daya ikat Cr terhadap mikroorganisme lebih lemah daripada logam Cd. Hasil analisis menggunakan uji-t deskriptif yaitu nilai Ho pada masing-masing waktu retensi hidrolik ditolak. Hasil penurunan kadar limbah Cr total dengan biosistem masih berada diatas baku mutu PERGUB BALI No 16 tahun 2016 yakni sebesar 1 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan kadar Cr total dalam limbah artificial dengan biosistem kurang baik walaupun bisa menurunkan hingga 5,6321 ppm.

Efektivitas dan kapasitas biosistem vertikal dalam menurunkan kadar Cr total dapat dilihat pada Tabel 6.

Efektivitas biosistem dalam 3 kali waktu retensi hidrolik masing-masing diperoleh sebesar 63,4927%, 50,8781%, dan 34,0662%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa efektivitas biosistem kurang baik dalam menurunkan kadar Cr total dalam limbah artificial terhadap baku mutu PERGUB Bali no 16 tahun 2016. Kapasitas maksimum diperoleh sebesar 2,2842 x 103 mg/m3.

Tabel 6. Efektivitas dan kapasitas Biosistem Vertikal dalam Menurunkan Kadar Cr total

|

Perlakuan |

Ef. Rata-rata (%) |

Kp. rata-rata (mg/m3) |

|

Limbah Awal |

0 |

0 |

|

1 kali waktu retensi hidrolik |

63,4927 |

2,2842 x103 |

|

2 kali waktu retensi hidrolik |

50,8781 |

1,8351 x103 |

|

3 kali waktu retensi hidrolik |

34,0662 |

1,2285 x103 |

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Suspensi aktif terbaik dengan pertumbuhan biomassa mencapai 1200 mg/L pada sumber nutrien pupuk NPK(pasaran) dan NPK. Efektivitas biosistem dalam menurunkan kadar metilen biru, Cd, dan Cr total berturut-turut sebesar 99,7587%, 99,8011%, dan

63,4927%. Kapasitas maksimum biosistem dalam menurunkan kadar metilen biru, Cd, dan Cr total masing-masing sebesar 2,7225 x103 mg/m3, 3,1913 x103 mg/m3, dan 2,2842 x103 mg/m3, biosistem vertikal dengan rumput gajah sudah mampu menurunkan kadar metilen biru hingga ≤ 5 ppm dalam 1 kali waktu retensi hidrolik dan menurunkan kadar Cd ≤ 0,05 ppm dala 3 kali waktu retensi hidrolik, akan tetapi tidak mampu menurunkan kadar Cr total ≤ 1 ppm.

Saran

Perlu dilakukan penelitian

menggunakan parameter lain seperti pH, DO dan lain-lain, serta perlu dilakukan penelitian lebih lanjut senyawa yang terbentuk hasil degradasi metilen biru oleh mikroorganisme.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada LP3M atas hibah skema grup riset. Terima kasih juga disampaikan kepada staf dan laboran laboratorium Kimia Lingkungan Program Studi Kimia FMIPA Universitas Udayana yang telah membantu kelancaran pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Atlas, R. M., and Bartha,R., 1987, Microbial Ecology: Fundamentals and Aplication, 2nded, The Benjamin / Cummings Publ, Co., Inc., Menlo Park.

Avudainayagam, S., Megharaj, M., Owens, G., Kookana, R.S., Chittleborough, and Naidu, R., 2003, Chemistry of

Chromium in Soils with Emphasis on

Tannery Waste Sites, Reviews of Environmental Contamination and Toxicology, 178: 53-91.

Fortsner, U., dan Wittman G.T.W., 1983,

Metal Pollution In The Aquatic Environment, Springer-Verlag, Berlin.

Gadd, G.M., 1990, Metal Tolerance, Mcgraw-Hill, New York.

Ginting, P., 2007, Sistem Pengolahan

Lingkungan dan Limbah Industri, Yrama Widya, Bandung.

Gosal, R., 2017, Biodegradasi Zat warna

Remazol Yellow fg dalam Sistem Mikrobial, Skripsi, Universitas Udayana, Bali.

Hartesa, F., 2016, Biodegradasi Zat Warna Remazol Black B Secara Aerobik-Anaerobik Dalam Sistem Biofiltrasi Vertikal Dengan Menggunakan Tanaman Talas (Colocasiaesculenta), Skripsi, Universitas Udayana, Bukit Jimbaran.

Hawley, 1981, Condensed Chemical Dictionary 8th edition, Van Nortrand Reinhold, New York.

Kriswidatari, L.P., 2016, Biodegradasi

Remazol Brilliant Blue Dalam Sistem Biofiltrasi Vertikal Dengan Inokulum Bakteri Dari Sedimen Sungai Mati Imam Bonjol Denpasar, Skripsi, Universitas Udayana, Bukit Jimbaran.

Macchi, G., Pagano,M., Pettine, M., Santori, M., and Tiravanti, G., 1991, A bench Study on Chromium Recovery from Tannery Sludge, Water Research, 25(8) : 1019-1026.

Mawardi, Sugiharto,E., Mudjiran, dan Prijambada, I.D., 1997, Biosorpsi Timbal Oleh Biomassa Saccharomyces cerevisiae, BPPS-UGM, 10 (2C) :203-213.

Meita, S.D., 2015, Pemanfaatan Biosistem Tanaman untuk Menurunkan Kadar Fenol, Amonia, Ion Klorida, dan COD, dari Proses Biodegradasi Air Limbah yang Mengandung Rhodamin B, Thesis, Pascasarjana Universitas Udayana, Bali.

Soeparno, 1992, Ilmu dan Teknologi Daging, Gajah Mada Press, Yogyakarta.

Suyasa, W.B., dan Dwijani, W., 2011,

Pengaruh Penambahan Urea, Kompos Cair, Dan Campuran Kompos Dengan Gula Terhadap Kandungan BOD dan COD Pada Pengolahan Air limbah Pencelupan, Jurnal Ecotrophic, 4(1): 62-65.

Waluyo, L., 2009, Mikrobiologi Lingkungan, UMM Press, Malang.

Widyati, E., 2013, Memahami Interaksi

Tanaman-Mikroba, Jurnal Tekno Hutan Tanaman, 6(1) : 13-20.

115

Discussion and feedback