BIOSORPSI ION Cr(III) PADA RUMPUT LAUT Eucheuma Spinosum TERAKTIVASI ASAM SULFAT

on

ISSN 1907-9850

BIOSORPSI ION Cr(III) PADA RUMPUT LAUT Eucheuma Spinosum TERAKTIVASI ASAM SULFAT

I W. Sudiarta

Jurusan Kimia FMIPA Universitas Udayana, Bukit Jimbaran

ABSTRAK

Telah dilakukan penelitian biosorpsi ion Krom(III) pada biosorben rumput laut Eucheuma spinosum teraktivasi asam sulfat. Penelitian ini meliputi penentuan rasio optimum mol asam sulfat dengan berat biosorben, keasaman permukaan biosorben, waktu kontak biosorpsi, isoterm dan kapasitas biosorpsi, serta mekanisme interaksi yang terjadi antara ion logam Cr(III) dengan biosorben melalui desorpsi sekuensial menggunakan akuades, HCl 1M dan Na2EDTA 0,05 M. Biosorpsi dikerjakan dengan sistem batch pada kondisi optimum sesuai dengan penelitian sebelumnya ( pH larutan Cr(III) = 3 dan waktu kontak 20 menit).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio optimum mol asam:biosorben adalah 1,5 mmol/g, keasaman total biosorben teraktivasi asam sulfat (Rs1,5) dan biosorben tanpa aktivasi (Rc) adalah 8,56±0,21dan 2,59± 0,28 mmol/g. Kapasitas biosorpsi Cr(III) pada rumput laut Eucheuma spinosum teraktivasi asam Sulfat dan biosorben kontrol adalah 72,33 dan 57,32 mg/g. Mekanisme interaksi ion Cr(III) pada biosorben sebagian besar melalui atraksi ionik dan relatif kecil melalui ikatan kompleks dan interaksi fisik (ikatan van der Waal‘s dan ikatan hidrogen).

Kata kunci : Biosorpsi, Cr(III), Aktivasi Asam, Eucheuma spinosum

ABSTRACT

Biosorption of chromium(III) ion on sulfuric acid activated algae (Eucheuma spinosum) biosorbent have been studied in this research. The studies included determination of optimum ratio of sulphuric acid to biosorbent algae, biosorbent acidity, isoterm and biosorption capacity, and interaction mechanisms of Cr(III) on biosorbent. The mechanisms interaction of Cr(III) on biosorbent can be determinted from the sequential desorption of Cr(III) using H2O, 1M HCl and 0.05M Na2EDTA.

The result showed that the optimum ratio of sulphuric acid to biosorbent was 1.5 mmol/g. It was also found that the total acidity of acid-activated and untreated algae biosorbent were 8.56±0.21 and 2.59± 0.28 mmol/g respectively. The biosorption capacity of activated biosorbent toward Cr(III) was 72.33 mg/g while the capacity of untreated biosorbent was 57.32 mg/g. The interaction mechanisms of Cr(III) with biosorbent were found to be mainly through the ionic interaction, while the interaction through hydrogen bonding, van der Walls, and complexation were found to be relative us low.

Keywords : Biosorption, Cr(III), Acid-activated, Eucheuma spinosum

PENDAHULUAN

Salah satu sumber daya hayati yang cukup potensial dari perairan laut Indonesia adalah rumput laut dengan berbagai macam jenisnya. Rumput laut merupakan bagian dari tanaman perairan, yang termasuk pada kelas

makro alga (Costa, 2003). Rumput laut dimanfaatkan selain sebagai sayuran juga dipakai sebagai pupuk, komponen makanan ternak, dan makanan ikan (Atmaja, et al, 1996). Seiring dengan perkembangan teknologi rumput laut telah ditingkatkan pemanfaatannya sehingga memberikan nilai yang lebih tinggi. Salah satu

pemanfaatannya adalah sebagai biomassa (biosorben) dalam proses biosorpsi logam berat dalam perairan (Sekhar, et al, 2003). Biosorpsi merupakan proses penyerapan analit oleh biomassa. Biosorpsi memanfaatkan kemampuan material biologis untuk mengakumulasi logam berat dari larutan secara metabolisme ataupun fisik-kimiawi (Aravindhan, et al, 2004).

Kegiatan industri banyak menghasilkan limbah yang mengandung logam berat. Keberadaan logam berat di lingkungan yang melebihi ambang batas akan merusak lingkungan dan menimbulkan masalah kesehatan bagi makhluk hidup di lingkungan tersebut. Salah satu logam yang terdapat pada limbah hasil kegiatan-kegiatan industri adalah logam kromium. Kromium merupakan logam yang penggunaannya sangat luas dan berbahaya bagi lingkungan (Hubeey, et al, 1993). Logam kromium dan senyawanya banyak digunakan dalam industri elektroplating, penyamakan kulit, pendingin air, plup, dan proses pemurnian bijih serta petroleum. Kromium (III) umumnya hanya toksik terhadap tumbuh-tumbuhan pada konsentrasi yang tinggi, kurang toksik bahkan non toksik terhadap binatang. Walaupun Cr(III) kurang toksik dibandingkan Cr(VI), jika tubuh terpapar oleh Cr(III) dalam jangka waktu yang panjang dapat menyebabkan reaksi alergi kulit dan kanker (Sengupta and Clifford, 1986; Anderson, 1997).

Salah satu cara untuk mengurangi adanya logam berat dalam limbah adalah dengan adsorpsi. Adsorpsi merupakan suatu gejala permukaan dimana terjadi penyerapan atau penarikan molekul-molekul gas atau cairan pada permukaan adsorben. Beberapa biosorben yang dapat digunakan dalam penanganan limbah kromium adalah serbuk gergaji, hasil samping pertanian, limbah industri makanan, bakteri, mikroalga dan rumput laut. Keunggulan biosorben ini adalah relatif mudah didapatkan, ramah lingkungan, dan dapat diperbaharui (Seki and Akira, 1998; Yun, et al., 2001; Yu, et al., 2003).

Untuk memperoleh biosorben dengan kemampuan biosorpsi yang lebih tinggi perlu dilakukan pengaktifan dengan menggunakan asam. Aktivasi bertujuan untuk menghasilkan

sifat-sifat kimia dan fisika yang lebih baik seperti keasamaan permukaan. Perlakuan dengan asam menyebabkan terjadinya pertukaran kation yang terkandung dalam rumput laut dengan kation H+ dari asam dan melarutkan pengotor-pengotor yang terdapat pada biosorben sehingga kapasitas biosorpsinya meningkat (Seki and Akira, 1998).

MATERI DAN METODE

Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rumput laut Eucheuma spinosum yang diperoleh dari pantai Sawangan Nusa Dua Bali, CrCl3.6H2O, , H2C2O4, HCl 37%, (C6H5NHNH)2CO,

NaOH, NaN3, H2SO4, KMnO4, CH3COCH3, NH4OH, CH3COONa dan Na2EDTA, Akuades.

Peralatan

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah blender, timbangan analitik, kertas saring, pengaduk magnet, desikator, penggerus porselen, ayakan 500µm dan 250 µm, corong, oven, pipet mikro, pencatat waktu, bola hisap, seperangkat alat gelas, dan seperangkat alat spektrofotometer UV-Vis Secoman S1000.

Cara Kerja

Penyiapan dan aktivasi biosorben rumput laut Eucheuma spinosum

Rumput laut Eucheuma spinosum dicuci hingga bersih dan dibilas dengan akuades, kemudian dikeringkan. Setelah itu, rumput laut digerus dan diayak. Ukuran biosorben yang diambil adalah biosorben yang lolos pada ayakan 500 µm dan tertahan pada ayakan 250 µm (250500 µm). Serbuk rumput laut tersebut dikeringkan dalam oven dengan suhu 70o C, kemudian disimpan di dalam desikator. Setelah kering, serbuk rumput laut diaktivasi dengan asam sulfat di dalam gelas beker dengan perbandingan berat biosorben dan volume asam adalah 1 gram : 30 mL. Variasi konsentrasi asam

Sulfat yang digunakan adalah 0,0125; 0,025; 0,05; 0,10; 0,15; 0,20 M (Rs0,75, Rs1,5, Rs3,0, Rs6,0, Rs9,0) dan kontrol (biosorben yang tidak diaktivasi, Rc). Aktivasi dilakukan selama 20 menit sambil diaduk, kemudian disaring dengan kertas saring dan dicuci dengan akuades samapi netral, lalu dikeringkan dalam oven pada suhu 70o C, selanjutnya disimpan di dalam desikator.

Penentuan rasio H+/biosorben optimum untuk aktivasi biosorben

Ke dalam 6 buah erlenmeyer 50 mL, dimasukkan 0,5 gram biosorben Rs0,75, Rs1,5, Rs3,0, Rs6,0, Rs9,0 dan Rc secara terpisah, kemudian diberi kode. Selanjutnya ditambahkan 25,0 mL larutan Cr(III) 200 ppm pH 3. Campuran diaduk dengan pengaduk magnet selama 20 menit. Kemudian disaring dan filtratnya diambil untuk analisis Cr(III) dengan metode spektrofotometri UV-Vis sebagai Cr(VI)-Difenilkarbasida sesuai dengan prosedur pada referensi (Evangelou, 1998) untuk mengetahui konsentrasi Cr(III) yang tersisa dalam filtrat, dengan demikian jumlah Cr(III) yang terserap oleh biosorben dapat dihitung.

Penentuan keasaman permukaan biosorben

Sebanyak 0,5 gram biosorben Rs1,5 dan Rc masing-masing dimasukkan ke dalam erlenmeyer 50 mL terpisah, kemudian ditambahkan masing-masing 25,0 mL NaOH, selanjutnya erlenmeyer ditutup rapat dan diaduk selama 12 jam pada temperatur kamar. Perlakuan yang sama juga dilakukan pada larutan blanko yang hanya mengandung 25,0 mL larutan NaOH 1M. Setelah 12 jam, larutan disaring menggunakan kertas saring dan residunya dibilas dengan akuades. Filtrat dan bilasan ditambah 2 tetes indikator pp lalu dititrasi dengan larutan standar HCl 1 M.

Penentuan isoterm dan kapasitas biosorpsi

Ke dalam 10 erlenmeyer 100 mL dimasukkan masing-masing 0,5 gram biosorben

Rs1,5 selanjutnya masing-masing ditambahkan 25,0 mL larutan Cr(III) dengan pH 3 dengan konsentrasi berturut-turut 100, 200, 300, 400, 500, 750, 1000, 1200, 1400 dan 1500 ppm, kemudian diinteraksikan selama 20 menit. Setelah itu, campuran disaring dan filtratnya diukur dengan spektrofotometer UV-Vis sebagai kompleks Cr(VI)-Difenilkarbasida.

Desorpsi sekuensial (berjenjang)

Sebanyak 1,0 gram biosorben Rs1,5 dan Rc, masing - masing direndam dalam larutan 100 mL Cr(III) dengan pH 3 pada konsentrasi 1400 ppm dan diaduk selama 20 menit. Selanjutnya larutan disaring, filtratnya dianalisis dengan spektrofotometer UV-Vis sedangkan residunya didesorpsi secara sekuensial menggunakan air, HCl dan EDTA. Semua residu dimasukkan ke dalam erlenmeyer dan direndam dengan akuades sebanyak 100 mL. Campuran kemudian diaduk selama 30 menit, lalu disaring. Filtrat yang diperoleh dianalisis dengan spektrofotometer UV-Vis untuk mengetahui Cr(III) yang terlepas oleh air. Residunya direndam kembali dengan 100 mL HCl 1 M sambil diaduk selama 6 jam. Selanjutnya disaring, filtrat asam yang didapat dianalisis dengan spektrofotometer UV-Vis untuk mengetahui Cr(III) yang terlepas oleh asam, sedangkan residunya direndam dengan 100 mL EDTA 0,1 M dan diaduk selama 14 jam. Kemudian campuran disaring dan filtratnya dianalisis dengan spektrofotometer UV-Vis untuk mengetahui banyaknya Cr(III) yang terlepas oleh EDTA

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan Rasio Asam Optimum untuk Aktivasi Biosorben

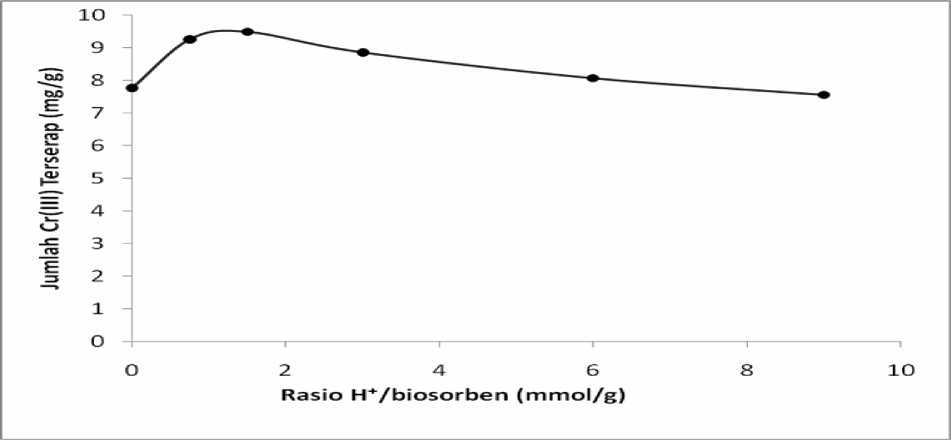

Variasi konsentrasi asam dilakukan untuk mengetahui jumlah asam optimum yang diperlukan untuk mengaktivasi biosorben secara maksimum, yang ditandai dengan jumlah Cr(III) yang paling banyak terserap. Rasio H+/biosorben optimum untuk aktivasi biosorben dengan asam Sulfat dapat diketahui dengan membuat kurva antara rasio H+/biosorben dengan jumlah Cr(III) yang terserap. Kurva tersebut ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Pengaruh variasi rasio H+/biosorben terhadap jumlah Cr(III) yang terserap pada biosorben rumput laut Eucheuma spinosum teraktivasi asam Sulfat (1 gram biosorben: 30 mL asam, pH=3, dan waktu kontak 20 menit)

Gambar 1 memperlihatkan bahwa jumlah Cr(III) yang terserap naik seiring dengan kenaikan rasio asam Sulfat yang digunakan pada aktivasi biosorben sampai mencapai titik optimum. Hal ini menunjukkan bahwa, sebelum titik optimum tercapai, semakin bertambah jumlah asam Sulfat yang digunakan pada proses aktivasi semakin bertambah pula jumlah Cr(III) yang terserap. Hal ini disebabkan karena asam (H+) dapat melarutkan logam-logam pengotor, dapat menukar ion logam yang terikat pada biosorben, sehingga jumlah situs aktif menjadi lebih banyak. Kenaikan situs aktif didukung oleh keasaman permukaan biosorben yang teraktivasi asam lebih besar dari keasaman permukaan biosorben tanpa aktivasi. Rasio H+/biosorben optimum untuk aktivasi biosorben menggunakan asam Sulfat adalah 1,5 mmol/g.

Keasaman Permukaan Biosorben

Keasaman biosorben Rs1,5 dan Rc ditentukan dengan metode titrasi asam-basa. Situs-situs asam dari biosorben direaksikan dengan NaOH berlebih dan sisa OH- yang tidak bereaksi dengan situs-situs asam dari biosorben ditentukan dengan titrasi asam basa menggunakan HCl sebagai titran. Keasaman biosorben Rs1,5 dan Rc dihitung dari selisih antara

jumlah HCl untuk titrasi blanko dengan jumlah HCl untuk titrasi biosorben.

Keasaman rumput laut disebabkan karena adanya proton yang dapat terdisosiasi atau terlepasnya ion-ion H+ dari gugus-gugus karboksilat (-COOH) dan gugus hidroksi (-OH) yang terdapat pada biosorben rumput laut Eucheuma spinosum. Ion-ion H+ yang terlepas akan bereaksi dengan NaOH dan NaOH yang tersisa direaksikan dengan HCl, reaksi yang terjadi sebagai berikut:

RH + NaOH berlebih → RNa + H2O

NaOH sisa + HCl → NaCl + H2O

Dimana R adalah makromolekul dan H adalah proton gugus –COOH dan –OH yang bersifat asam. Nilai keasaman permukaaan biosorben Rs1,5 dan Rc berturut-turut adalah 8,56 dan 2,59 mmol/g.

Keasaman permukaan yang diperoleh pada biosorben teraktivasi asam Sulfat (Rs1,5) lebih besar dibandingkan dengan tanpa aktvasi (Rc). Keasaman permukaan biosorben meningkat dengan adanya aktivasi dengan asam Sulfat. Peningkatan keasaman permukaan yang terjadi pada biosorben tersebut disebabkan oleh pembentukan situs-situs aktif karena diaktivasi dengan asam sehingga meningkatkan kapasitas biosorpsinya. Aktivasi biosorben dengan asam

Sulfat juga dapat mengurangi pengotor-pengotor yang terdapat pada biosorben.

Penentuan Isoterm dan Kapasitas Biosorpsi

Penentuan kapasitas biosorpsi dan pola isoterm biosorpsi dilakukan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi Cr(III) yang diinteraksikan(awal) terhadap jumlah Cr(III) yang terserap oleh biosorben Rs1,5. Data pola isoterm biosorpsi yang diperoleh selanjutnya diterapkan ke persamaan linier isoterm Langmuir sehingga dapat ditentukan harga dari kapasitas

biosorpsi (b) yang menyatakan jumlah maksimum adsorbat yang dapat diserap oleh jumlah tertentu biosorben, konstanta kesetimbangan biosorpsi (K) yang berhubungan dengan kekuatan ikatan, dan energi biosorpsinya (∆Gº).

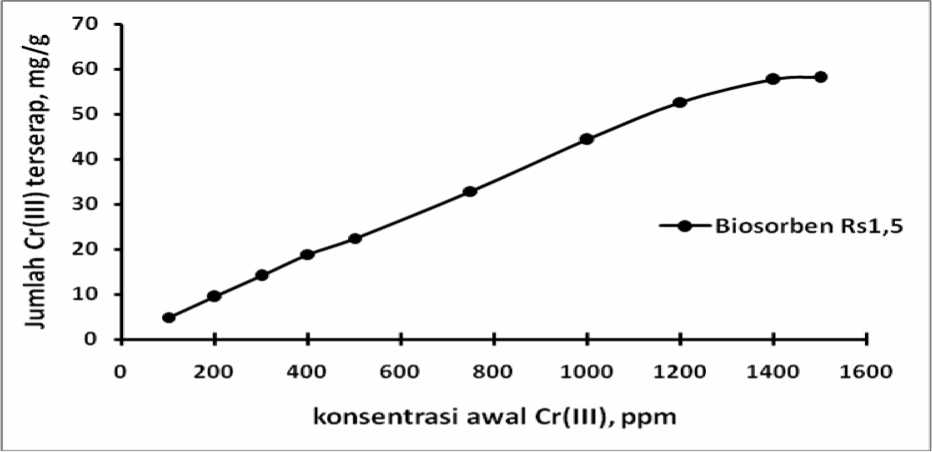

Kurva penyerapan Cr (III) oleh biosorben Rs1,5 pada berbagai konsentrasi awal ditampilkan pada Gambar 2.

Gambar 2. Pengaruh variasi konsentrasi awal Cr(III) (ppm) terhadap jumlah Cr(III) yang terserap ( mg/g) pada biosorben Rs1,5 (pH 3, waktu kontak 20 menit).

Gambar 2 menunjukkan bahwa dengan naiknya konsentrasi Cr(III) yang diinteraksikan, maka jumlah Cr(III) yang terserap tiap gramnya semakin bertambah juga. Akan tetapi pada konsentrasi 1400 ppm jumlah biosorbat yang terserap pada biosorben Rs1,5 tidak bertambah dengan meningkatnya konsentrasi dan cenderung konstan. Hal ini berarti bahwa pada konsentrasi tersebut situs aktif biosorben sudah tidak dapat mengikat Cr(III) lebih banyak atau biosorben dalam keadaan jenuh.

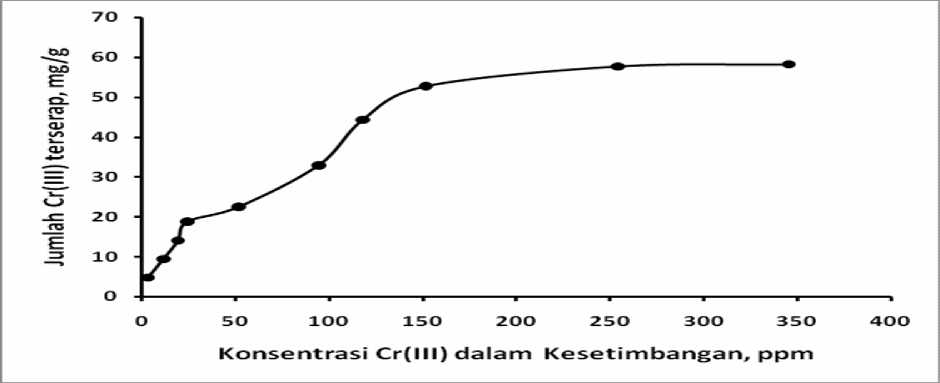

Pola isoterm biosorpsi Cr(III) dapat diketahui dengan jalan membuat kurva antara konsentrasi Cr(III) dalam kesetimbangan dengan banyaknya Cr(III) yang terserap. Data konsentrasi Cr(III) dalam kesetimbangan dengan banyaknya Cr(III) yang terbiosorpsi. Pola isoterm biosorpsi biosorben Rs1,5 dapat dilihat pada Gambar 3 di bawah ini:

Gambar 3. Pola Isoterm Biosorpsi biosorben Rs1,5 terhadap konsentrasi Cr(III) dalam kesetimbangan (ppm) (pH 3, waktu kontak 20 menit).

Gambar 3 menunjukkan bahwa pola isoterm biosorpsi yang diperoleh sesuai dengan Gilles dan Mac Edwan, diklasifikasikan sebagai isoterm biosorpsi tipe L yang lebih dikenal dengan isoterm Langmuir. Isoterm biosorpsi tipe L memperlihatkan afinitas yang relatif lebih tinggi antara padatan dengan zat terlarut pada tahap awal. Kurva di atas menunjukkan bahwa dengan meningkatnya konsentrasi maka kemampuan biosorben Rs1,5 mengikat Cr(III) semakin meningkat dan selanjutnya konstan.

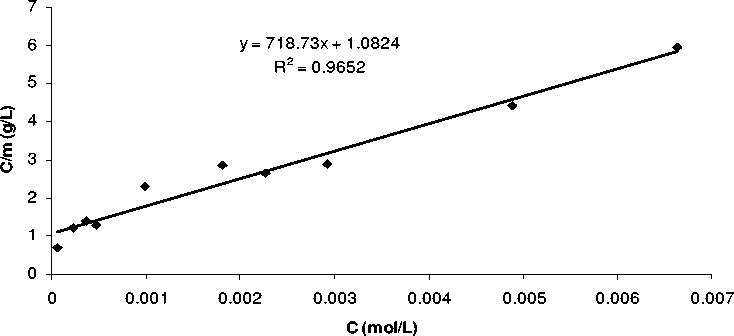

Data biosorpsi yang didapat dalam pola isoterm biosorpsi tersebut diterapkan ke dalam persamaan isoterm Langmuir C/m = C/b + 1/Kb. Dimana C adalah konsentrasi Cr(III) dalam keseimbangan (mol/L) dan m adalah jumlah Cr(III) yang terserap per gram biosorben (mol/g). Kurva dari persamaan isoterm biosorpsi Langmuir dari biosorpsi Cr(III) pada biosorben Rs1,5 ditampilkan pada Gambar 4.

Gambar 4. Kurva Isoterm biosorpsi Langmuir Biosorben Rs1,5 terhadap konsentrasi Cr(III) (mol/L)

Berdasarkan persamaan isoterm biosorpsi tersebut dapat diketahui nilai kemiringan (slope) dan intersep yang kemudian digunakan untuk mengetahui nilai b dan K yang selanjutnya digunakan untuk menghitung energi bebas Gibbs dari proses biosorpsi dengan persamaan ∆Gºads = -RT ln K.

Pada penelitian ini diperoleh persamaan regresi linier untuk isoterm biosorpsi Langmuir pada biosorben Rs1,5 adalah y = 718,79 x + 1,0825. Berdasarkan persamaan isoterm Langmuir diperoleh kapasitas biosorpsi (b) biosorben Rs1,5 sebesar 72,33 mg/g, sedangkan kapasitas biosorpsi biosorben tanpa aktivasi sesuai hasil penelitian Sudiarta et al. (2007) sebesar 57,32 mg/g. Biosorben teraktivasi asam memiliki kapasitas yang lebih tinggi dari pada biosorben tanpa aktivasi karena aktivasi asam menyebabkan jumlah situs aktif biosorben meningkat. Hal ini didukung oleh data keasaman permukaan, dimana biosorben teraktivasi asam memiliki nilai keasaman permukaan yang lebih

tinggi dibandingkan tanpa aktivasi (Rc). Berdasarkan perhitungan, diperoleh energi bebas Gibbs-nya (∆Gºads) biosorben Rs1,5 sebesar – 16,21 KJ/mol. Ini berarti biosorpsi yang terjadi antara biosorben rumput laut Eucheuma spinosum teraktivasi asam dengan Cr(III) adalah biosorpsi fisika yang mengarah ke biosorpsi kimia. Tanda (-) menunjukkan bahwa proses biosorpsi berlangsung spontan dan bersifat eksoterm (terjadi pembentukan ikatan baru).

Desorpsi Sekuensial (berjenjang)

Pada penelitian ini, selain mempelajari kapasitas biosorpsi biosorben Rs1,5 terhadap Cr(III), juga dipelajari mekanisme interaksi Cr(III) pada biosorben. Mekanisme interaksi Cr(III) pada biosorben dievaluasi melalui pendekatan desorpsi secara berjenjang (desorpsi sekuensial) yaitu menggunakan akuades, HCl 1M dan Na2EDTA 0,1M. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil seperti disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Data hasil desorpsi sekuensial Cr(III) dengan berbagai pelarut

|

Biosorben |

Larutan Pendesorpsi |

Wdes (mg/g) |

Jumlah Terdesorpsi (%) |

|

Akuades |

2,24 |

3,59 | |

|

Rs1,5 |

HCl 1M |

15,03 |

24,01 |

|

Na2EDTA |

0,14 |

0,24 | |

|

Akuades |

1,82 |

2,94 | |

|

Rc |

HCl 1M |

11,80 |

19,07 |

|

Na2EDTA |

0,15 |

0,24 |

Berdasarkan hasil desorpsi sekuensial, jumlah Cr(III) yang dapat didesorpsi paling banyak adalah menggunakan HCl sedangkan desorpsi menggunakan akuades dan EDTA hanya sedikit Cr(III) yang dapat terlepaskan kembali. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme interaksi antara Cr(III) dengan biosorben Rs1,5 dan Rc dominan melalui atraksi ionik sedangkan mekanisme interaksi yang terjadi melalui ikatan van der Waals, ikatan hidrogen dan pembentukan kompleks sangat sedikit. Hal ini sesuai dengan yang diperoleh oleh Sekhar, et al. dan Sudiarta et al., yang mengemukakan bahwa mekanisme interaksi yang terjadi antara biosorben dengan ion logam terjadi melalui atraksi ionik (Kratochvil, et al, 2000).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa rasio optimum H+/biosorben untuk aktivasi biosorben dengan asam Sulfat adalah 1,5 mmol/g, kapasitas biosorpsi biosorben rumput laut Eucheuma spinosum yang teraktivasi asam Sulfat (Rs1,5) terhadap ion logam Cr(III) yaitu sebesar 72,33 mg/g, lebih besar dibandingkan dengan biosorben tanpa aktivasi hasil penelitian Sudiarta et al. (2007) sebesar 57.32 mg/g. Mekanisme yang terjadi antara ion Cr(III) dengan biosorben rumput laut Eucheuma spinosum teraktivasi asam dan tanpa aktivasi terjadi melalui ikatan hidrogen dan ikatan van der Waals, atraksi ionik

serta kompleksasi, dimana mekanisme interaksi yang dominan adalah atraksi ionik.

Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap penggunaan Rumput Laut Eucheuma spinosum untuk adsorpsi logam berat lain seperti Pb, Cu, dan Ni.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi departemen Pendidikan nasional yang telah memberikan dana penelitian ini dan semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA .

Anderson, R. A., 1997, Chromium As an Essential Nutrient for Human, Reg. Toxico. Pharmacol., 26 : 534-541

Aravindhan, R., Madhan, B., Bao, J.R., Nair, B.U., and Ramasami, T., 2004, Bioaccumulation of Chromium from Tannery Wastewater : An Approach for Chrome Recovery and Reuse, Environ. Sci. Technol., 38 : 300-306

Atmaja, W. S. Kadi, A., Sulistijo, dan Satari, R., 1996, Pengenalan Jenis-Jenis Rumput Laut Indonesia, Puslitbang Oseonologi LIPI, Jakarta.

Costa, M., 2003, Potential Hazard of Hexavalent Chromate in Our Drinking Water, Toxicol. Appl. Pharmacol., 188 : 1-5

Evangelou, V. P., 1998, Environmental Soil and water Chemistry : Principles and Applications, John Wiley & Sons, New York, 476-498

Huheey, J. E., Keiter, E. A., Keiter, R. L., 1993, Inorganic Chemistry : Principles of Structure and Reactivity, Fourth

Eddition, Harper Collins College

Publisher

Kratochvil, D., Pimentel, P.F., dan Volesky, B., 2000, Removal of Trivalet Chromium By Seaweed Biosorben, Departement of Chemical Engineering, McGill University

Manahan, S. E., 1991, Environmental Chemistry, 5th Eddition, Lewis Publisher : Chelsea M.I.

Sekhar, C. K., Kamala, C. T., Chary, N. S., Anjaneyulu, Y., 2003, Removal of Heavy Metals Using a Plant Biomass with Reference to Environmental Control, Int. J. Miner. Process., 68 : 37-45

Seki, H. and Akira Suzuki, 1998, Biosorption of Heavy Metal Ions to Brown Algae, Macrocystis pyrifera, Kjellmamiella crassiforia, and Undaria pinnatifida, Jurnal of Colloid and Interface Science, 206 : 297-301

Sengupta, A. K. and Clifford, D., 1986, Chromate Ion Exchange Mechanism for Cooling Water, Ind. Eng. Chem Fundam., 25 : 249-258

Sudiarta, I. W. dan Suarya, P., 2007, Biosorpsi dan Desorpsi Ion Kromium pada Biosorben Rumput Laut Eucheuma spinosum, Laporan Penelitian Dosen Muda DP2M DIKTI

Yu, L. J., Sukhla, S. S., Dorris, K. L., and Sukhla, A., Margrave, J. L., 2003, Adsorption of Chromium from Aqueous Solution by Maple Sawdust, J. Hazard Mater., 100 : 53-63

Yun, Y-S., Park, D., Park, J. M., and Volesky, B., 2001, Biosorption of Trivalent Chromium on The Brown Seaweed Biomass, Environ. Sci. Technol., 35 : 4353-4358

100

Discussion and feedback