STUDI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KOLABORATIF KAWASAN PERAIRAN TAMAN NASIONAL BALI BARAT TERHADAP TUTUPAN KARANG HIDUP DAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT LOKAL

on

ISSN 1907-5626

Studi Efektivitas Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Perairan Taman Nasional Bali Barat Terhadap Tutupan Karang Hidup dan Sosial

Ekonomi Masyarakat Lokal

STUDI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KOLABORATIF KAWASAN PERAIRAN TAMAN NASIONAL BALI BARAT TERHADAP TUTUPAN KARANG HIDUP DAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT LOKAL

Made Iwan Dewantama1), N.K. Mardani2), I.B. Windia Adnyana3)

1)Program Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Unud

-

2) Fakultas Kedokteran Unud

-

3) Fakultas Kedoteran Hewan Unud

ABSTRAK

Pengelolaan kawasan konservasi mempunyai tugas yang sangat berat, mulai dari menyelamatkan lingkungan hidup hingga menyelamatkan manusia. Semua variabel kehidupan menjadi bagian dari tujuan pengelolaan sehingga seringkali mengaburkan tahapan proses pengelolaan menuju pada pengelolaan yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan Taman Nasional Bali Barat (TNBB) berdasarkan indikator yang terukur.

Metode pengukuran efektivitas mengacu pada hasil pengukuran beberapa indikator (biofisik, sosial ekonomi dan pengaturan) menggunakan metode LIT (line intercept transec) untuk monitoring terumbu karang pada 8 lokasi penyelaman di TNBB. Untuk indikator sosial ekonomi dan pengaturan menggunakan metode kuesioner serta diskusi dengan sampel masyarakat lokal dari 4 desa di sekitar kawasan TNBB.

Indikator biofisik menunjukkan hasil bahwa jumlah tutupan karang hidup di TNBB adalah 37,1% yang berada dalam kategori sedang. Sedangkan indikator sosial ekonomi menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai ketergantungan yang relatif kecil terhadap sumber daya kelautan dan mempunyai pemahaman yang cukup baik mengenai usaha perlindungan dan pemanfaatan secara lestari. Indikator pengaturan menunjukkan hasil bahwa pelibatan para pihak (stakeholders) berjalan baik dengan tingkat kepuasan terhadap proses pengelolaan kolaboratif yang juga relatif baik.

Pengelolaan kolaboratif kawasan perairan TNBB berjalan cukup efektif dalam melindungi ekosistem terumbu karang, yang terbangun dari kesadartahuan (awareness) dan komitmen para pihak (stakeholders) melalui wadah kerjasama antar lembaga bernama Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Pesisir (FKMPP).

Kata kunci: tutupan karang, sosial-ekonomi, efektivitas, kolaboratif

ABSTRACT

Natural conservation management is a very important task that not only aims to save the environment but also support the people that live in it. All variables of life become part of the management goal which often blurs the phases of management processes towards an effective one. This study aims to measure the effectiveness of conservation management of West Bali National Park (TNBB) based on measured indicators.

The methods of measuring effectiveness is based on several indicators (biophysical, socio-economics and governance) using the LIT (Line Intercept Transec) method to monitor coral reefs on 8 diving sites in TNBB. The socio-economics and governance indicator utilize questionnaire method and discussions with a sample of local community selected randomly from 4 villages around the TNBB zone.

The biophysical indicator demonstrate that the amount of coral reef cover in TNBB is 37,1% which falls under the MEDIUM category. Meanwhile, the socio-economic indicator illustrates that the community relies very little on marine resources and have an adequate understanding of conservation efforts and sustainable use of natural resources. Governance indicator shows that stakeholders involvement is proceeding well with a good level of satisfaction regarding collaborative management process.

Collaborative management of TNBB waters is quite effective in conserving coral reef ecosystem, which is built from awareness, ownership and stakeholder commitment through a cooperation of various organizations called Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Pesisir (FKMPP).

Key words: coral reefs, socio-economics, effectiveness, collaborative.

PENDAHULUAN

Keberhasilan kawasan lindung sebagai alat untuk konservasi didasarkan pada asumsi bahwa kawasan lindung dikelola untuk melindungi nilai-nilai yang dikandungnya. Agar menjadi efektif, pengelolaan harus mempertautkan kebutuhan-kebutuhan spesifik dari lokasi, dengan pertimbangan bahwa masing-masing kawasan lindung mempunyai karakteristik biologi dan sosial yang beragam, tekanan-tekanan dan pemanfaatan. Untuk mencapai pengelolaan yang efektif bukan pekerjaan yang mudah, dibutuhkan pemilihan tujuan pengelolaan yang cocok dan sistem pengaturannya, sumber daya yang sesuai dan cukup serta pelaksanaan tepat waktu dari strategi pengelolaan dan proses. Seharusnya yang dipahami adalah sejauh mana efektivitas pengelolaan saat ini dan bagaimana dapat diperbaiki. Informasi efektivitas pengelolaan adalah seperti landasan sebuah pengelolaan yang baik.

Taman Nasional Bali Barat (TNBB) sebagai salah satu kawasan konservasi di Bali menghadapi kendala dalam mencapai efektivitas pengelolaan. Penurunan keanekaragaman hayati ditandai dengan rusaknya ekosistem terumbu karang di Pulau Menjangan yang menunjukkan kategori buruk dengan prosentase tutupan karang sebesar 19,17% pada tahun 1996 dan menurun menjadi 3,72% pada tahun 1998 akibat terjadinya pemanasan global dan serangan mahkota berduri/Acanthaster plancii adalah indikator yang sangat nyata (WWF, 2003). Suatu program dengan pendekatan kemitraan (pengelolaan kolaboratif) untuk memperbaiki kondisi terumbu karang kemudian diinisiasi oleh Balai TNBB bersama pihak terkait pada tahun 2000. Program

tersebut diimplementasikan dengan mempertimbangkan peran serta masyarakat, pihak swasta dan instansi pemerintah (pusat dan daerah) yang memiliki kewenangan terhadap akses dan pemanfaatan sumber daya alam pesisir di TNBB.

Kawasan perairan TNBB dengan luas 3.415 ha mempunyai peranan yang sangat penting baik secara ekologi, ekonomi maupun fungsi lainnya, sehingga kawasan TNBB tidak hanya terbatas pada kawasan daratan saja tetapi juga melingkupi kawasan perairan. Mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Napitupulu (2006) menyebutkan bahwa ekosistem terumbu karang di kawasan TNBB memberikan kontribusi tahunan yang cukup signifikan bagi sektor perikanan untuk makanan laut/konsumsi dengan totalnya diperkirakan mencapai sekitar Rp 8,9 milyar. Sedangkan perkiraan terendah keuntungan (nilai ekonomi) bagi industri pariwisata adalah Rp. 3,2 milyar/tahun. Jumlah tersebut mengindikasikan nilai ekonomi terumbu karang yang cukup besar bagi masyarakat lokal sehingga dibutuhkan pola pengelolaan yang efektif untuk menjaga nilai tersebut.

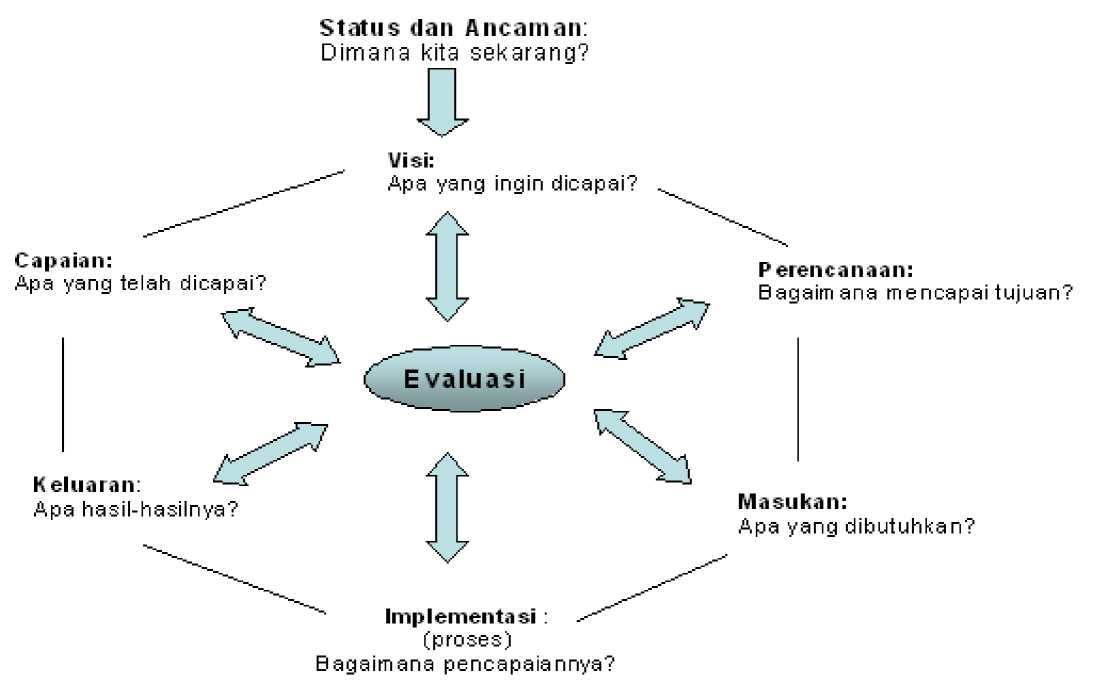

Sejak dimulainya pengelolaan kolaboratif di TNBB sampai dengan saat ini belum pernah diselenggarakan evaluasi terhadap efektivitas pengelolaannya selain monitoring dan evaluasi (MONEV) rutin tanpa acuan yang jelas. Studi ini akan mencoba untuk menjawab kebutuhan tersebut bercermin pada ide bahwa evaluasi pengelolaan kawasan lindung yang baik mengikuti sebuah proses yang memiliki 6 tingkatan/elemen nyata seperti digambarkan dalam diagram berikut:

Gambar 1. Kerangka kerja efektivitas pengelolaan dari IUCN (Pomeroy et al, 2004)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur capaian-capaian (outcomes) dari pengelolaan kolaboratif kawasan perairan TNBB (menggunakan 3 indikator) berupa jumlah tutupan karang hidup dan kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal, efektivitas pengelolaan kolaboratif serta korelasi diantara ketiga indikator (jumlah tutupan karang, kunjungan pariwisata sebagai representasi sosial ekonomi, dan kegiatan patroli perairan sebagai

representasi dari pengelolaan kolaboratif).

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Sampel Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kawasan perairan TNBB khususnya lokasi-lokasi yang menjadi kawasan pemanfaatan paling intensif (zona pemanfaatan intensif) dan zona inti sebagai pembanding (kontrol). Penelitian juga dilakukan di empat desa/kelurahan yang berbatasan langsung dengan kawasan perairan TNBB dan masyarakatnya banyak melakukan aktivitas di dalam kawasan perairan TNBB, yaitu Desa Sumberkima, Desa Sumberklampok, Desa Pejarakan, dan Kelurahan Gilimanuk. Sampel penelitiannya adalah 8 lokasi penyelaman di TNBB,

50 rumah tangga di kawasan pesisir Bali Barat (4 desa) dan masing-masing 10 orang tokoh masyarakat dari 4 desa di Bali Barat.

Variabel Yang Diukur dan Metode Pengambilan Sampel

Variabel yang diukur meliputi 3 indikator utama yaitu: 1) indikator biofisik yang mengukur jumlah tutupan karang hidup di 8 lokasi sebagai variabel untuk mengukur indikator: distribusi dan kompleksitas habitat; 2) indikator sosial ekonomi untuk mengukur 4 variabel indikator meliputi: pola penggunaan sumber daya kelautan (sdk) lokal, tingkat pemahaman dampak manusia terhadap sdk, material gaya hidup dan struktur mata pencaharian rumah tangga; 3) indikator pengaturan (governance) untuk mengukur 4 variabel indikator meliputi: pemahaman lokal terhadap aturan dan peraturan kawasan perlindungan laut (KPL), keberadaan dan tingkat aktivitas dari organisasi masyarakat, tingkat pelatihan yang tersedia untuk para pihak dalam berpartisipasi, tingkat partisipasi dan kepuasan para pihak dalam pengelolaan.

Untuk indikator biofisik, pengukuran jumlah tutupan karang hidup menggunakan metode line

intercept transec (LIT), sedangkan untuk mengukur indikator sosial ekonomi dan pengaturan menggunakan metode penyebaran kuesioner dan diskusi kelompok (Pomeroy et al, 2004). Efektivitas pengelolaan diukur dengan melihat hasil dari masing-masing variabel indikator sebagai capaian dibandingkan dengan data-data terdahulu dan data sekunder terkait variabel yang diukur. Untuk mengukur korelasi antara jumlah tutupan karang dengan kegiatan pariwisata dan kegiatan patroli perairan dianalisis dengan uji tata jenjang Spearman (Daniel, 1991).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah (persentase) Tutupan Karang Hidup dan Konsisi Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal

Dari hasil monitoring terumbu karang yang dilakukan pada 8 lokasi di kawasan perairan TNBB didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Prosentase Tutupan Karang Hidup di Kawasan Perairan TNBB

|

NO |

LOKASI |

KEDALAMAN |

RATA-RATA | ||

|

3 Mtr |

10 Mtr | ||||

|

1 |

Kelor (kontrol) |

Prosentase |

40.67 |

14.49 |

27.58 |

|

Kategori |

sedang |

buruk |

sedang | ||

|

2 |

Eel Garden/Wreck |

Prosentase |

61.09 |

30.81 |

45.95 |

|

Kategori |

bagus |

sedang |

sedang | ||

|

3 |

Utara Pulau |

Prosentase |

29.93 |

27.03 |

28.48 |

|

Kategori |

sedang |

sedang |

sedang | ||

|

4 |

Pos II |

Prosentase |

24.53 |

23.07 |

23.8 |

|

Kategori |

buruk |

buruk |

buruk | ||

|

5 |

Pos I |

Prosentase |

36.51 |

21.83 |

29.17 |

|

Kategori |

sedang |

buruk |

sedang | ||

|

6 |

Kotal |

Prosentase |

61.43 |

59.6 |

60.51 |

|

Kategori |

bagus |

bagus |

bagus | ||

|

7 |

Takad Saru |

Prosentase |

30.07 |

19.04 |

24.55 |

|

Kategori |

sedang |

buruk |

buruk | ||

|

8 |

Tanjung Gelap |

Prosentase |

57.25 |

56.35 |

56.8 |

|

Kategori |

bagus |

bagus |

bagus | ||

Jadi status tutupan karang hidup di kawasan perairan TNBB setelah pengelolaan kolaboratif berjalan berada dalam kategori sedang dengan rata-rata tutupan karang hidup sebesar 37,1%.

Tidak ada perubahan distribusi habitat terumbu karang berdasarkan data monitoring terumbu karang yang dilakukan oleh beberapa orang peneliti secara mandiri serta oleh Balai TNBB bekerja sama dengan pihak terkait secara rutin sejak tahun 1997 – 2006, yang ditandai dengan jenis/taxa karang yang tidak berubah walaupun beberapa jenis karang pertumbuhannya lambat karena faktor tekanan oleh alam yaitu pemutihan karang (coral bleaching) dan serangan predator karang mahkota berduri (Acanthaster plancii). Jenis karang yang dijumpai di kawasan perairan TNBB adalah dari keluarga Acropora, Merulina, Pocillopora, Pectinia, Seriatopora, Stylophora dan Millepora. Dengan demikian sasaran dan tujuan dari indikator tersebut tercapai.

Banyak faktor yang mempengaruhi kondisi ekosistem terumbu karang di TNBB, baik faktor alam maupun faktor manusia. Pemutihan karang (coral bleaching) yang terjadi di kawasan TNBB pada tahun 1997-1998 akibat pemanasan global berupa fenomena El-Nino dilaporkan telah membunuh hampir 100% terumbu karang pada kasus tertentu (Azhar et all, 1998). Terumbu karang di TNBB juga tidak luput dari serangan predator karang mahkota berduri/Crown of Thorn (CoT) secara berulang pada tahun 1996, 1998, 2000, 2004, 2005 hingga sekarang pada tahun 2007 yang berakibat sangat buruk terhadap jumlah tutupan karang hidup. Hal ini kemungkinan karena CoT memakan sebagian besar spesies karang yang pertumbuhannya cepat, yang merupakan makanan favorit mereka dan kemudian baru mulai melahap spesies karang dengan pertumbuhan yang lambat (De’ath, 1998). Kedua kejadian tersebut merupakan faktor alam yang sangat merusak ekosistem terumbu karang, dan keadaan terumbu karang semakin

parah akibat tekanan manusia disaat pengeboman dan penggunaan potasium terjadi dalam intensitas yang tinggi pada tahun 1999-2000 akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang diteliti menggunakan 4 indikator yaitu: pola pemanfaatan sumber daya kelautan lokal, tingkat pemahaman dampak manusia terhadap sumber daya, material gaya hidup dan struktur mata pencaharian rumah tangga. Secara umum kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan perairan TNBB di 4 desa menunjukkan bahwa masyarakat tidak berada dalam kategori masyarakat miskin berdasarkan kepemilikan barang/aset dalam keluarga (terlampir tabel material gaya hidup). Berdasarkan data indeks masyarakat miskin (Human Poverty Index/HPI) dari Bappenas, di tahun 2002 HPI Propinsi Bali sebesar 17,3 menempati ranking 3 (setelah DKI Jakarta sebesar 13,2 dan DI. Jogjakarta sebesar 16,1) dari seluruh propinsi di Indonesia yang berarti jumlah masyarakat miskin di Bali relatif kecil (Bappenas, 2004).

Sebagian besar mata pencaharian responden bergantung pada sektor pertanian (termasuk budidaya rumput laut) dan sektor informal dengan ketergantungan terhadap SDK yang relatif kecil. Sebagian besar pemanfaatan SDK yang dilakukan menggunakan alat sederhana berupa jaring dangkal (55%) dan pancing (34%) dengan hasil sebagian besar digunakan untuk kebutuhan sendiri/keluarga. Hal ini mengindikasikan bahwa tekanan masyarakat terhadap SDK relatif kecil dan didukung pula oleh tingkat pemahaman masyarakat (65.67%) yang cukup baik mengenai manajemen perikanan (larangan wilayah tangkap) dan jumlah masyarakat (56.9%) yang mengetahui aktivitas manusia

(penambangan karang, penggunaan bom dan racun) berdampak buruk terhadap terumbu karang sebagai SDK.

Tabel 2. Jenis alat utama penangkapan ikan oleh nelayan

JENIS ALAT UTAMA NELAYAN

□ Jaring laut dalam 10%

□ Jaring dangkal 55%

□ Pancing 34%

Menembak ikan 1%

Sedangkan tingkat pengetahuan masyarakat tentang dampak manusia terhadap SDK ditunjukkan dalam tabel berikut:

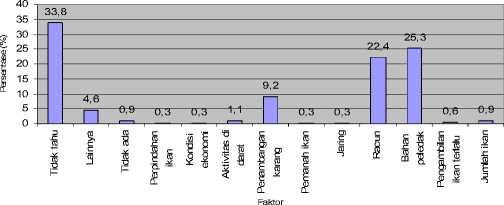

Tabel 3. Persepsi masyarakat terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi karang

Faktor yang mempengaruhi kondisi karang

Pemahaman terhadap persepsi individu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi status SDK dapat digunakan untuk mengidentifikasi distribusi kesalahan termasuk akurasi dan persepsi, yang kemudian digunakan untuk menyusun rancangan intervensi untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan SDK. Tingkat pengetahuan masyarakat terkait dengan alat yang digunakan menjadi sangat penting untuk menghindari dampak negatif dari aktivitas nelayan. Pengetahuan masyarakat di masing-masing desa terkait dengan

manajemen perikanan (Tabel 3) yang cukup baik dan pemilihan terhadap penggunaan alat tangkap yang tidak merusak merupakan salah satu hasil dari pengelolaan kolaboratif yang telah dibangun di Bali Barat.

Struktur mata pencaharian rumah tangga merupakan aspek penting dari struktur sosial, juga sebagai indikator perbedaan pemanfaatan SDK, stabilisasi atau diversifikasi pekerjaan dan derajat ketergantungan terhadap sumber daya. Indikator ini digunakan untuk menentukan prosentase ketergantungan rumah tangga pada SDK sebagai mata pencaharian, perubahan-perubahan dalam pekerjaan rumah tangga sebagai akibat dari KPL, serta untuk mengidentifikasi dan menentukan penerimaan dan pentingnya alternatif kegiatan mata pencaharian.

Indikator pengaturan (governance) menunjukkan hasil bahwa pemahaman masyarakat lokal (85%) terhadap aturan dan peraturan yang ada cukup baik dan 15% masyarakat tidak mengetahui aturan tertulis dalam pengelolaan TNBB. Pemahaman masyarakat akan peraturan dan aturan dalam KPL akan memperbesar kemungkinan keberhasilan dari pengelolaan KPL. Sedangkan organisasi masyarakat memainkan peranan yang sangat penting sebagai representasi kelompok pemanfaat dari sumber daya dan para pihak serta mempengaruhi arah pengambilan keputusan KPL dan pengelolaannya. Pemahaman terhadap organisasi ini dapat membantu pengelolaan KPL dalam meningkatkan partisipasi dan keterwakilan para pihak dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan. Yang terlibat aktif dalam proses pengelolaan kolaboratif di kawasan perairan TNBB adalah kelompok nelayan dan masyarakat desa pekraman. Kedua organisasi masyarakat tersebut

selama pengelolaan kolaboratif aktif berpartisipasi dalam pengelolaan melalui wadah kerjasama organisasi nonpemerintah yang bernama Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Pesisir (FKMPP). Mereka berperan aktif dalam program patroli/pengamanan kawasan perairan TNBB, pengembangan alternatif ekonomi buat masyarakat serta memasukkan peraturan/awig-awig dalam masyarakat desa pekraman dalam pengelolaan TNBB.

Indikator tingkat pelatihan yang tersedia untuk para pihak dalam berpartisipasi dimaksudkan sebagai ukuran jumlah dan efektivitas usaha peningkatan kapasitas untuk pemberdayaan para pihak dengan pengetahuan, ketrampilan dan perilaku untuk berpartisipasi dalam pengelolaan KPL. Program peningkatan kapasitas para pihak dalam pengelolaan kolaboratif di kawasan perairan TNBB selama ini banyak difasilitasi oleh lembaga swadaya masyarakat, tidak hanya dalam dimensi teknis dan manajemen tapi juga dalam dimensi sosial/sikap dan pola tingkah laku. Hasilnya terlihat dari kinerja organisasi FKMPP yang cukup solid dan mampu berperan aktif dalam pengelolaan kawasan perairan TNBB. Namun usaha peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang tidak pernah berhenti karena berkaitan dengan penyiapan para pihak (masyarakat) dalam mengemban tugas baru dan menghadapi tantangan masa depan. Dalam konteks ini menjadi sangat penting buat pemerintah (Balai TNBB dan pemerintah daerah) untuk melakukan program pemberdayaan masyarakat secara rutin dan berkesinambungan. Inilah yang akan menjadi kendala besar di masa yang akan datang. Rasa memiliki (ownership) harus dibangun melalui pelibatan aktif para pihak dari perencanaan hingga evaluasi dan memastikan

apa yang menjadi perhatian dan persoalan masyarakat didengarkan/dipertimbangkan dalam pengelolaan. Banyak kendala yang dihadapi pemerintah dalam mendidik masyarakat, dari kendala dana hingga kapasitas/leadership yang lemah.

Efektivitas Pengelolaan Kolaboratif di Kawasan Perairan TNBB

Bila dilihat dari elemen evaluasi menurut Hockings dan Dudley (2006), sebuah pengelolaan kawasan konservasi dikatakan efektif atau tidak, dapat diketahui pada elemen keluaran (output) dan capaian (outcome) dari proses pengelolaan. Ketika keluaran dan capaian sesuai dengan perencanaan untuk mencapai tujuan konservasi maka pengelolaan kolaboratif dapat dikatakan efektif. Tujuan konservasi kawasan perairan TNBB adalah untuk melindungi ekosistem terumbu karang sebagai bagian keanekaragaman hayati TNBB. Keluaran dari program pengelolaan kolaboratif adalah peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan peningkatan kesadartahuan masyarakat sehingga menghasilkan capaian berupa penurunan tekanan terhadap terumbu karang. Maka pengelolaan kolaboratif kawasan perairan TNBB telah berjalan dengan efektif dengan hasil yang menunjukkan tutupan karang hidup sebesar 37,1% (sedang).

Tujuan pengelolaan kawasan konservasi TNBB tercermin dari visi organisasi yaitu: “Terwujudnya kawasan Balai TNBB yang dapat menjamin perlindungan keanekaragaman jenis sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, didukung kelembagaan yang kuat dalam pengelolaan serta memberikan manfaat bagi masyarakat”. Dari tujuan tersebut, tercermin 3 tujuan pokok yaitu

perlindungan (biofisik), pengaturan (pengelolaan) melalui kelembagaan (governance) dan manfaat buat masyarakat (sosial ekonomi).

Tujuan perlindungan ekosistem terumbu karang melalui pengelolaan kolaboratif sudah menampakkan hasil yang menggembirakan (tutupan karang hidupnya membaik dari 3,72% menjadi 37% selama 8 tahun), namun masih menjadi pertanyaan apakah tujuan pengaturan melalui kelembagaan sudah menunjukkan hasil yang lebih baik? Organisasi FKMPP sebagai wadah unsur non-pemerintah yang mempunyai komitmen untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan TNBB, memberikan dampak positif yang cukup signifikan. Namun FKMPP belum dapat dikatakan sebagai wujud penguatan kelembagaan selama belum ada pengesahan secara hukum (yuridis formal) peranan FKMPP sebagai bagian dari lembaga pengelola kawasan perairan TNBB. Karena bukan merupakan hal yang mustahil kalau organisasi FKMPP menjadi hilang/bubar bila keberadaan organisasi masyarakat tersebut tidak mendapat tempat secara yuridis formal dalam manajemen pengelolaan.

Dilihat dari ketiga indikator (ekologi, sosial ekonomi dan pengaturan) maka pengelolaan kolaboratif di kawasan perairan TNBB perlu ditingkatkan efektivitasnya. Kondisi kesehatan ekosistem terumbu karang yang diindikasikan oleh jumlah (persentase) tutupan karang hidup belum menunjukkan kecendrungan perubahan yang stabil. Sumber daya pesisir di kawasan perairan TNBB belum mampu memberikan manfaat ekonomi secara signifikan dilihat dari tingkat ketergantungan masyarakat yang masih relatif kecil terhadap sumber daya pesisir di Bali Barat. Persoalan kelembagaan masih menjadi kendala disaat belum ada

jaminan keberlanjutan pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah (Balai TNBB) dan nonpemerintah (FKMPP).

Dari sembilan indikator yang digunakan dalam evaluasi efektivitas pengelolaan kolaboratif kawasan perairan TNBB, hampir semuanya menunjukkan hasil yang positif. Namun sejauh mana hubungan sebab akibat (saling mempengaruhi) antara indikator biofisik, indikator sosial ekonomi dan indikator pengaturan tidak dapat diketahui. Dalam buku panduan evaluasi efektivitas pengelolaan KPL yang dikeluarkan IUCN, ketiga indikator utama tidak berdiri sendiri namun saling terkait dan saling mempengaruhi (ada hubungan sebab akibat) yang dilandaskan pada perencanaan komprehensif sebuah KPL yang di dalamnya terkandung berbagai tujuan yang saling terkait dalam 3 lingkup besar yaitu tujuan biofisik, tujuan sosial ekonomi dan tujuan pengaturan.

Perlu menjadi bahan pemikiran bahwa sebenarnya buku panduan evaluasi efektivitas pengelolaan dari IUCN tidak pernah mengarah pada satu kondisi final “efektif atau tidak” namun lebih sebagai sebuah “cermin” untuk terus memperbaiki proses pengelolaan KPL dan terbangun mekanisme untuk mencari solusi terhadap persoalan yang akan selalu ada menuju pada sebuah proses pengelolaan yang adaptif.

Ide melihat keterkaitan yang dimaksud adalah antara kondisi biofisik dengan kondisi sosial ekonomi yang terangkum dalam pengelolaan kolaboratif. Jadi bagaimana korelasi (bukan hubungan sebab akibat) antara tutupan karang hidup dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan proses pengaturan (governance). Walaupun secara teknis karang sangat terkait dengan aktivitas perikanan, namun fakta di lapangan (berdasarkan

aturan) terumbu karang di TNBB merupakan objek pariwisata yang dilarang buat aktivitas perikanan. Selanjutnya dicoba mencari korelasi antara tutupan karang dengan kunjungan pariwisata (mewakili sosek) dan jumlah kegiatan patroli (mewakili pengaturan).

Hasil analisis korelasi menggunakan metode jenjang Spearman (rho) menunjukkan adanya korelasi negatif antara jumlah kunjungan pariwisata dengan jumlah tutupan karang hidup. Hasil analisis ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi jumlah kunjungan pariwisata maka akan menurunkan jumlah tutupan karang hidup. Antara kegiatan patroli dengan jumlah tutupan karang hidup juga menunjukkan korelasi negatif, yang berarti secara statistik dari data yang ada kegiatan patroli dan kegiatan pariwisata dianggap sebagai faktor stres yang menurunkan jumlah tutupan karang hidup, sehingga perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam untuk mendapatkan data yang lebih lengkap.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

-

1. Tutupan karang hidup di kawasan perairan TNBB setelah pengelolaan kolaboratif berjalan berada dalam kondisi sedang dengan persentase rata-rata 37.1%

-

2. Kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan perairan TNBB setelah pengelolaan kolaboratif berjalan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

-

a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat relatif baik berdasarkan kepemilikan material

-

b. Ketergantungan masyarakat pesisir (nelayan) terhadap SDK relatif kecil karena terbatasnya akses

-

c. Secara ekonomi masyarakat Bali Barat tergantung dari sektor pertanian dan sektor informal

-

d. Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat cukup tinggi terhadap pengelolaan kawasan perairan TNBB

-

3. Pengelolaan kolaboratif di kawasan perairan TNBB berjalan efektif dengan indikator terjadinya peningkatan kualitas ekosistem terumbu karang (peningkatan tutupan karang hidup) dari 3,72% pada tahun 1998 menjadi 37,1% pada tahun 2006, yang didukung (berkorelasi) oleh fakta kondisi sosial ekonomi masyarakat dan sistem pengaturan proses pengelolaan melalui kerjasama antara Balai TNBB dan FKMPP.

-

4. Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa pengelolaan kolaboratif melalui kegiatan patroli dan kegiatan pariwisata mempunyai korelasi yang negatif dengan tutupan karang hidup.

Saran

-

1. Perlu dilakukan kerja sama formal antara Balai TNBB dengan FKMPP sebagai bentuk mekanisme pengelolaan kolaboratif kawasan perairan TNBB, yang dituangkan dalam sebuah Rencana Kerja Bersama (collaborative management planning).

-

2. Melakukan evaluasi pengelolaan secara rutin dengan menggunakan skema siklus pengelolaan proyek (project cycle management) sebagai kerangka kerja efektivitas.

-

3. Sebaiknya program konservasi di kawasan perairan TNBB dilakukan lebih komprehensif dengan melibatkan seluruh penerima manfaat (beneficiaries) termasuk masyarakat pesisir Banyuwangi.

-

4. Perlu diversifikasi pola pemanfaatan sumber daya pesisir TNBB untuk mengoptimalkan nilai ekonomi yang disumbangkan oleh ekosistem terumbu karang.

-

5. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan meningkatkan usaha-usaha dalam program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan konservasi serta membangun rasa memiliki (ownership) terhadap SDK sebagai aset bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Azhar, I., Bachtiar, I., Bryce, C., Harborne, A., Hizbul Haq, T., Hoeksema, B., Lalamangkit, O., Lilley, G., Llewellyn, G., Suharsono, Yempita. The 1997-1998 Mass Bleaching Event Around The World, AIMS web site:

http://www.aims.gov.au/pages/research/coral-bleaching/1997-98-mbe/mbe-09.html

BAPPENAS, BPS dan UNDP. 2004. Indonesia Human Development Report; The Economics of Democracy. Jakarta.

Daniel, W. W. 1991. Biostatistic: A Foundation for Analysis in The Health of Sciences. Fifth Edition, John Wiley and Vons, Inc. Canada.

De’ath, G. 1998. Factor affecting the behaviour of crown of thorn starfish (Acanthaster plancii) on the Great Barrier Reef. J Exp Marine Biology.

Hockings, M. and Dudley, N. 2006. Protected Area Categories and Management Effectiveness. IUCN World Commission on Protected Areas Task Force.

Napitupulu, L. 2006. Valuasi Ekonomi Ekosistem Terumbu Karang Bali Barat. WWF-Indonesia, Friends of the Reef – Program Perubahan Iklim dan Energi.

Pomeroy et al. 2004. How is your MPA doing? A Guidebook of Natural Resources and Social Indicators for Evaluating Marine Protected Area Management Effectiveness. IUCN-The World Conservation Union, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.

WWF-Indonesia Wallacea Program. 2003. Friends of the Reef – Bali; Coping With Climate Change Through Co-Management. Project Document. Denpasar

ECOTROPHIC | VOLUME 2 NO. 2 NOVEMBER 2007

10

Discussion and feedback