Analisa Kualitas Air di Sungai Pelus, Purbalingga, Jawa Tengah

on

Current Trends in Aquatic Science IV(1), 76-81 (2021)

Analisa Kualitas Air di Sungai Pelus, Purbalingga, Jawa Tengah

Rizki Andrianto a*, Ima Yudha Perwira a, I Ketut Wija Negara a aProgram Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana, Bukit Jimbaran, Badung, Bali-Indonesia

* Penulis koresponden. Tel.: +6281558886331

Alamat e-mail: andriantorizki9@mail.com

Diterima (received) 11 Juni 2020; disetujui (accepted) 7 Agustus 2020; tersedia secara online (available online) 15 Februari 2021

Abstract

The purpose of this study was to determine the level of water quality in the Pelus River, Purbalingga Regency, Central Java. Water sampling is carried out in the upstream, middle and downstream sections, from June 2019 to July 2019. The water sample was then analyzed for the content of water quality parameters including COD and TOM measured using Permanganate-based titrimetry method, DO is measured using the Winkler method, TSS is measured using the Gravimetric method, then the TDS is measured using a TDS meter, Turbidity is measured using a Turbidity meter, then Nitrate and Phosphate are measured using the Spectrophotometry meth od, and water pH is measured using a pH meter. The results showed an increase in the value of water quality temporally and spatially ie (COD 28-43 mg/L, BOT 8.4-11.3 mg/L, DO 7.3-5.7 mg/L, TSS 32-65 mg/L, TDS 98-168 mg/L, Turbidity 7.2-12.7 NTU, Nitrate 0.8-1.4 mg/L, Phosphate 0.3-0.5 mg/L and pH 6.8-6.6). Temporal and spatial increase in the value of water quality, allegedly due to rainfall and high atropogenic activity in the Pelus River.

Keywords: Pelus River; water quality; pollution; Purbalingga

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi kualitas air di Sungai Pelus Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah selama musim kemarau 2019. Pengambilan sampel air dilakukan pada bagian hulu, tengah, dan hilir, dari bulan Juni hingga Juli 2019. Sampel air tersebut kemudian dianalisa untuk mengetahui nilai dari: oksigen terlarut (DO), TSS, TDS, kekeruhan, dan pH. DO air diukur dengan menggunakan metode Winkler, TSS diukur menggunakan metode Gravimetri, kemudian TDS diukur dengan menggunakan alat TDS meter, Kekeruhan diukur dengan menggunakan Turbidity meter, dan pH air diukur dengan menggunakan alat pH meter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penurunan kualitas air dari hulu hingga hilir. Adapun analisa kualitas air pada bulan Juni dan Juli menunjukkan klasifikasi air dalam Kelas III menurut PP. RI No. 82 Tahun 2001.

Kata Kunci: Sungai Pelus; kualitas air; pencemaran; Purbalingga.

Sungai Pelus (Purbalingga, Jawa Tengah) merupakan perairan terbuka yang dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai jenis kegiatan, seperti: pertanian, peternakan, rumah tangga, perkebunan, dan industri. Dengan adanya fakta ini, maka dapat dikatakan bahwa sungai ini mempunyai peran ekologis yang sangat penting bagi masyarakat di sekitarnya. Akan tetapi, berbagai aktivitas manusia tersebut menghasilkan sisa kegiatan berupa limbah yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air (Hamuna et al.,

2018). Masuknya limbah dalam jumlah besar yang terjadi terus-menerus tentunya dapat mengakibatkan penurunan kapasitas sungai untuk memulihkan kondisinya, sehingga akhirnya menyebabkan terjadinya gangguan keseimbangan ekosistem baik itu dalam bentuk faktor kimia, fisika dan biologi (Agustatik, 2010).

Salah satu periode musiman yang berpengaruh terhadap fluktuasi kualitas air di Sungai Pelus adalah pada saat puncak Musim Kemarau (antara Bulan Juni dan Juli). Tingginya konsentrasi limbah buangan hasil sisa kegiatan pertanian, industri dan rumah tangga tidak disertai dengan peningkatan

debit air dari curah hujan menyebabkan gangguan pada proses pengenceran air sungai (Safitri et al., 2017). Hal ini berpotensi untuk meningkatkan tingkat toksisitas bahan pencemar yang ada di perairan Sungai Pelus. Selain itu, tingginya input bahan pencemar tanpa disertai peningkatan debit air dari curah hujan dapat menurunkan kapasitas sungai untuk melakukan proses self purification (Agustiningsih, 2012).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pemantauan kondisi kualitas air di Sungai Pelus untuk mengetahui status terkini kualitas air yang ada di Sungai Pelus. Oleh karena itu, maka dilakukan penelitian ini untuk mengaatasi masalah tersebut.

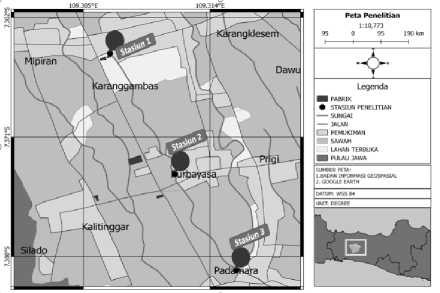

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu dari bulan Juni hingga bulan Juli 2019. Pengambilan sampel air dilakukan di bagian hulu, tengah dan hilir Sungai Pelus (Gambar 1). Pengukuran sampel dilaksanakan di Laboratorium Ilmu Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Jendral Soedirman meliputi COD, DO, TDS, Kekeruhan, dan pH sedangkan pengukuran yang dilakukan di Laboratorium Ilmu Perikanan Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana meliputi pengukuran Nitrat dan Fosfat.

-

2.2 Pengambilan Sampel Air

Air sampel diambil dengan menggunakan botol plastik berukuran 1.500 ml. Sampel air tersebut kemudian disimpan di dalam pendingin (4OC) sampai proses analisis lebih lanjut di laboratorium.

-

2.3 Pengukuran Kualitas Air

-

2.3.1 Pengukuran Oksigen Terlarut (DO)

-

Kandungan oksigen terlarut (DO) diukur secara exsitu dengan menggunakan metode Winkler berdasarkan SNI 06-6989 14-2004. Metode Winkler menggunakan prinsip titrasi iodometri. Cara mengukurnya dimulai dengan dituang sampel air kedalam botol 100 ml hingga penuh. Ditambahkan MnSO4 sebanyak 1 ml. Kemudian ditambahkan larutan iodida asida sebanyak 1 ml dan didiamkan selama 3-4 menit hingga mengendap. Setelah itu,

ditambahkan larutan H2SO4 pada sampel yang telah mengendap sebanyak 1 ml. Sampel dikocok hingga berubah warna menjadi kuning. Sampel dituangkan ke dalam gelas ukur sebanyak 50 ml. Dititrasi larutan sampel dengan natrium diasulfat 0,025N hingga berwarna kuning pucat. Ditambahkan amillum 1% sebanyak 1-2 tetes hingga larutan berubah warna menjadi biru tua. Setelah itu, dititrasi lagi menggunakan natrium diasulfat hingga warna menjadi bening. Perhitungan nilai DO dilakukan dengan rumus:

DO (mg / L) =

V × N × 8000 × F

50

(1)

Keterangan: V adalah volume Na2S2O3; N adalah normalitas Na2S2O3; F adalah faktor (volume botol dibagi dengan volume botol dikurangi volume pereaksi MnSO4 alkali iodida azida).

-

2.3.2. Pengukuran Total Suspended Solid (TSS)

Pengukuran TSS dilakukan dengan metode gravimetri berdasarkan SNI 06-6989 3-2004. Sampel air dihomogenkan. Kemudian, disaring dengan kertas saring yang telah ditimbang. Selanjutnya, dikeringkan mencapai berat konstan pada suhu 103OC sampai dengan 105OC. Kemudian, TSS dihitung perbedaan antara padatan terlarut total dan padatan total. Perhitungan nilai TSS dilakukan dengan rumus:

TSS (mg / L) =

(A - B) ×1000

Volume contoh uji

(2)

Keterangan: A adalah berat kertas saring + residu kering (mg); B adalah berat kertas saring (mg)

Gambar 1. Lokasi Penelitian di Sungai Pelus

-

2.3.5. Pengukuran TDS, Kekeruhan, dan pH

Pengukuran Total Dissolved Solid (TDS) dilakukan dengan menggunakan TDS meter. Kekeruhan air diukur dengan menggunakan alat turbidimeter. Tingkat keasaman air (pH) diukur dengan menggunakan pH meter.

-

2.4 Analisis data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah anlisa deskriptif dan ditampilkan dalam bentuk data rata-rata dan gambar statistik. Penelitian ini menggambarkan tingkat penurunan parameter kualiatas air di Sungai Pelus. Dalam penentuan tingkat kualitas air didasarkan klasifikasi menurut baku mutu PP. RI. Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Lokasi

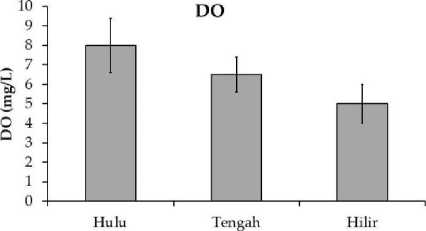

Gambar 2. Nilai DO dan TSS Air Sungai Pelus

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penurunan kualitas air dari bagian hulu hingga ke hilir Sungai Pelus. Pengukuran pada DO air menunjukkan bahwa terjadi penurunan DO dari bagian hulu (8,0 ± 1,4 mg/L) hingga ke bagian tengah (6,5 ± 0,9 mg/L) dan hilir (5,0 ± 0,9 mg/L). Pada pengukuran TSS terlihat adanya kenaikan secara gradual dari bagian hulu ke tengah (33,5–

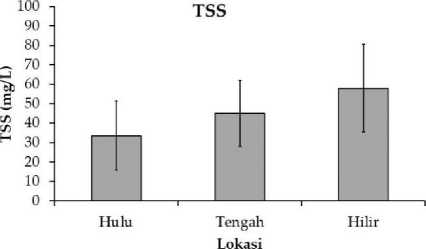

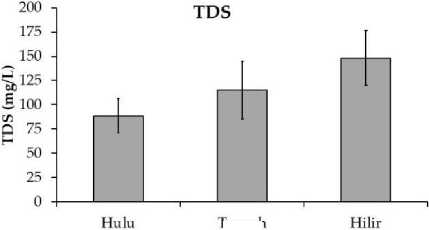

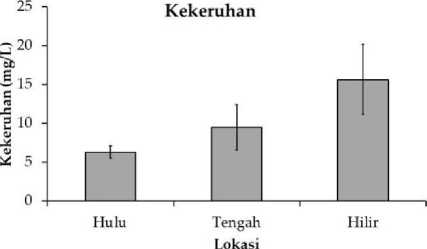

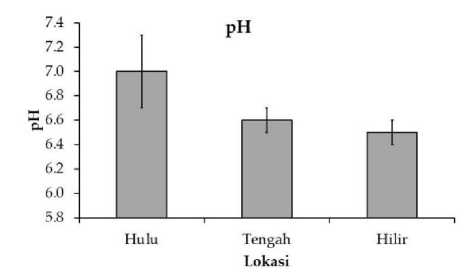

50,0 mg/L), dan dari tengah ke hilir (50,0–62,5 mg/L). Hasil pengukuran DO dan TSS pada air di Sungai Pelus dapat dilihat pada Gambar 2. Adapun pengukuran pada TDS juga menunjukkan adanya peningkatan dari bagian hulu (88,5 mg/L) ke bagian tengah (131,0 mg/L) dan bagian hilir (179,5 mg/L). Pada pengukuran kekeruhan air juga menunjukkan adanya peningkatan dari bagian hulu (6,3 NTU) ke tengah (8,6 NTU) dan hilir (15,0 NTU). Nilai hasil pengukuran TDS dan kekeruhan air Sungai Pelus ditunjukkan pada Gambar 3. Berbanding terbalik dengan TSS dan TDS, nilai pH justru mengalami penurunan dari bagian hulu (pH 7,0) ke tengah (pH 6,6) dan hilir (pH 6,5). Hasil pengukuran pH ditampilkan pada Gambar 4.

Tengali

Lokasi

Gambar 3. Nilai DO dan TSS Air Sungai Pelus

Dinamika kualitas air ini diduga terjadi karena adanya faktor iklim mikro yang ada disekitar lokasi penelitian tersebut. Bardasarkan hasil iklim mikro diketahui bahwa perbedaan tertinggi terjadi pada pengukuran dari hulu ke tengah. Agustiningsih (2012) menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi baik buruknya kualitas air sungai disebabkan oleh adanya faktor curah hujan. Tingginya curah hujan pada bulan Juni berpengaruh dengan turunya nilai kualitas seperti COD, BOT, TSS, TDS, turbidity, nitrat, dan fosfat dari hulu hingga ke hilir di perairan tersebut. Proses tersebut menunjukkan tingginya pengaruh faktor antropogenik, sehingga berpengaruh nyata terhadap kandungan material organik maupun anorganik di Sungai Pelus.

Menurut Arizuna et al, (2014) faktor curah

hujan mempengaruhi konsentrasi kualitas air di

Gambar 4. Nilai pH Air Sungai Pelus

suatu perairan. Tingginya tingkat curah hujan pada daerah penelitian tersebut, maka material organik akan semakin tinggi dan begitupun juga dengan sebaliknya, disebabkan karena adanya proses turbulensi naiknya material organik dari dasar perairan ke badan perairan (Puspitosari, 2010). Hal ini terlihat dalam penelitian tersebut, dimana terjadi kenaikan bahan organik dari bulan Juni ke Juli seiring dengan terjadinya proses turunnya curah hujan di sekitar Sungai Pelus. Peningkatan bahan organik tertinggi terjadi pada bagaian hulu ke tengah dibandingkan pada bagaian tengah ke hilir. Dengan tingginya bahan organik pada bagian hulu ke tengah, maka dapat dipastikan bahwa terjadi penurunan kebutuhan oksigen terlarut di dalam perairan sungai (Sara et al., 2018). Kenaikan bahan organik akan terkorelasi dengan naiknya bahan-bahan inorganik seperti nitrat sebagai hasil dari proses dekomposisi bahan organik oleh bakteri (Sitorus, 2009). Hal ini berkaitan dengan naiknya jumlah padatan terlarut (TDS) dalam perairan (Puspitasari et al., 2016). Sehubungan dengan naiknya kandungan bahan organik di perairan, maka oksigen yang dibutuhan semakin meningkat. Secara langsung, akibatnya kandungan oksigen terlarut otomatis akan ikut menurun (seperti pada hasil pengukuran data DO tersebut) (Fiyanti, 2017).

Penurunan kualitas air secara spasial juga diduga terjadi karena adanya material organik dan anorganik maupun sumber pencemar lainya yang mengalir dari hulu ke hilir dan terakumulasi di perairan. Terakumulasinya bahan organik dan anorganik akan mempengaruhi kualitas dan menyebabkan meningkatkan cemaran air di Sungai Pelus. Supriyantini et al. (2017) yang menyatakan bahwa bahan organik secara alamiah

berasal dari perairan itu sendiri melalui proses-proses penguraian, pelapukan ataupun dekomposisi buangan limbah, baik limbah daratan seperti limbah rumah tangga, industri, pertanian dan limbah peternakan ataupun sisa pakan yang dengan adanya bakteri terurai menjadi zat hara. Data dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga, menyatakan bahwa tingginya pencemaran sungai yang terjadi di Kabupaten Purbalingga, disebakan oleh limbah bahan organik sebesar 65,34% (Perda. Kab. Purbalingga, 2019). Berdasarkan hasil penelitian di Sungai Pelus, klasifikasi yang sesuai berdasarkan PP. RI No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Pada bagian hulu masuk dalam klasifikasi Kelas II sedangkan pada bagian tengah dan hilir masuk dalam Kelas III.

-

3.2 Rata-rata Kualitas Air Sungai Pelus pada Musim Kemarau

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas air Sungai Pelus pada bulan Juni masih lebih baik dibandingkan pada bulan Juli. DO air pada bulan Juni lebih tinggi (7,3 mg/L) dibandingkan pada bulan Juli (5,7 mg/L). Pengukuran TSS dan TDS menunjukkan nilai yang lebih rendah pada bulan Juni (32 dan 98 mg/L) dibandingkan pada bulan Juli (65 dan 168 mg/L). Pola yang sama juga ditunjukkan pada pengukuran kekeruhan air yang menunjukkan bahwa nilai kekeruhan pada bulan Juni relative lebih rendah (7,2 NTU) dibandingkan pada bulan Juli (12,7 NTU). Sedangkan nilai pH air pada bulan Juni lebih tinggi (pH 6,8) dibandingkan pada bulan Juli (pH 6,6).

Tabel 1.

Perbandingan Kualitas Air Sungai Pelus antara Bulan Juni dan Juli 2019.

|

Parameter |

Juni |

Juli |

|

DO (mg/L) |

7,3 |

5,7 |

|

TSS (mg/L) |

32 |

65 |

|

TDS (mg/L) |

98 |

168 |

|

Turbidity (NTU) |

7,2 |

12,7 |

|

pH |

6,8 |

6,6 |

Berdasarkan analisa pada iklim mikro (BMKG) diketahui bahwa perbedaan yang terlihat antara bulan Juni ke Juli, dimana pada bulan Juni memiliki tingkat curah hujan yang lebih tinggi dibandingkan pada bulan Juli. Hal ini diduga berpengaruh terhadap kondisi kualitas air secara

temporal pada bulan Juni dan Juli. Menurut Alviya et al. (2012) salah satu faktor iklim mikro yang mempengaruhi kualitas air sungai adalah curah hujan. Curah hujan yang rendah pada bulan Juni dan Juli diduga berkaitan dengan rendahnya kualitas air pada periode tersebut (Samsundari et al., 2015). Rendahnya curah hujan berpengaruh terhadap rendahnya tingkat pengenceran (dilution) bahan pencemar dan beberapa material lainnya yang ada pada air sungai (Coenraad et al., 2019).

Patty (2013) menyebutkan bahwa curah hujan mempengaruhi nilai kebutuhan oksigen kimiawi pada suatu perairan. Semakin tinggi tingkat curah hujan di daerah tersebut, maka kebutuhan oksigen kimiawi akan semakin turun. Pengenceran diduga lebih tinggi pada bulan Juni dibandingkan pada bulan Juli. Dengan demikian, pengenceran bahan pencemaran dan material lainnya akan menurunkan kebutuhan oksigen kimiawi. Terkait dengan hal itu, maka kelimpahan oksigen dalam air relatif tetap atau tidak menurun (Sara et al., 2018). Hal ini terkonfirmasi dengan adanya kenaikan material tersuspensi (TSS) yang ada di dalam air, disebabkan karena adanya peningkatan bahan organik (Winnarsih et al., 2016). Kenaikan bahan organik tersebut akan memicu naiknya bahan-bahan inorganik (seperti nitrat) sebagai hasil dari proses dekomposisi bahan organik oleh bakteri (Zamzami et al., 2019). Hal ini terkonfirmasi dengan adanya kenaikan jumlah padatan terlarut (TDS) pada air (Gultom et al., 2016). Seiring dengan naiknya kandungan bahan organik, maka kebutuhan oksigen semakin meningkat, menyebabakan, kandungan oksigen terlarut akan menurun (seperti yang terlihat pada data DO) (Patty, 2015). Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa kualitas air di Sungai Pelus pada bagian hulu masuk dalam klasifikasi Kelas II yang digunakan untuk prasarana/rekreasi wisata air, budidaya ikan air tawar, peternakan, mengairi tanaman, dan lain-lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama. Sedangkan pada bagian tengah dan hilir masuk dalam Kelas III yang kegunaannya diperuntukkan untuk budidaya ikan air tawar, peternakan, mengairi tanaman, dan lain-lain yang mempersyaratkan mutu air yang.

Pengukuran Kualitas air Sungai Pelus Kab. Purbalingga menunjukkan adanya penurunan kualitas air dari hulu hingga hilir. Adapun analisa kualitas air pada bulan Juni dan Juli menunjukkan

klasifikasi air dalam Kelas III menurut PP. RI No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Ucapan Terimakasih

Allah SWT dengan segala berkahnya. Kemenristekdikti yang sudah memberikan beasiswa Bidik Misi. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu mendoakan. Kampus Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana dan Seluruh rekan-rekan yang telah membantu.

Daftar Pustaka

Agustatik, S. (2010). Gradasi Pencemaran Sungai Babon Dengan Bioindikator Makrozoobentos. Tesis. Semarang, Indonesia: Program Studi Magister Ilmu Lingkungan. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Agustiningsih, D. (2012). Kajian Kualitas Air Sungai Blukar Kabupaten Kendal dalam Upaya

Pengendalian Pencemaran Air Sungai. Tesis.

Semarang, Indonesia: Program Magister Ilmu

Lingkungan. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

Alviya, I., Salimnah, M.., Arivanti, M., Maryani, R., & Syahadat, E. (2012). Persepsi para Pemangku

Kepentingan terhadap Pengelolaan Lanskap Hutan di Daerah Aliran Sungai Tulang Bawang. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, 9(4), 171-184.

Arizuna, M., Suprapto, D., & Muskanonfola, M. R. (2014). Kandungan Nitrat dan Fosfat dalam Air Pori Sedimen di Sungai dan Muara Sungai Wedung Demak. Management of Aquatic Resources Journal, 3(1), 7-16.

BPS Kabupaten Purbalingga. (2019). Purbalingga Dalam Angka 2019. Purbalingga, Indonesai: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Indonesia.

Coenraad., R., Wiratno., & Karelius, K. (2019).

Perancangan Filter Penjernih Air Sungai Kahayan Berbasis Pasir Silika dan Lempung Alam Asal

Kalimantan Tengah. Jurnal Jejaring Matematika dan Sains, 2(1), 70-76.

Fiyanti, A. (2017). Sistem Otomasi Kincir Air Untuk Respirasi Udang Tambak Menggunakan Sensor Dissolved Oxygen (Do). Skripsi. Bandar Lampung, Indonesia: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Program Pasca Sarjana Universitas Bandar Lampung.

Gultom, S. O., Paulus, P., & Jefri, Y. (2016). Kualitas

Limbah Cair Ekstraksi Sagu (Metroxylon Sp.) Menggunakan Alat Penyaring Sistem Berlapis pada Beberapa Waktu Penyimpanan. Jurnal AGROINTEK, 10(1), 41-47.

Hamuna, B., Rosye, H. R., Tanjung, S., Hendra, K. M., & Alianto. (2018). Kajian Kualitas Air Laut dan Indeks Pencemaran Berdasarkan Parameter Fisika-Kimia di Perairan Distrik Depapre, Jayapura. Jurnal Ilmu Lingkungan, 16(1), 35-43.

Patty, S. I. (2013). Distribusi Suhu, Salinitas dan Oksigen Terlarut di Perairan Kema, Sulawesi Utara. Jurnal Ilmiah Platax, 1(3), 148-157.

Patty, S. I. (2015). Karakteristik Fosfat, Nitrat dan Oksigen Terlarut di Perairan Selat Lembeh, Sulawesi Utara. Jurnal Pesisir dan Laut Tropis, 2(1), 1-7.

Puspitasari, R. L., Dewi, E., Resti, A., & Farida, A. (2016). Studi Kualitas Air Sungai Ciliwung Berdasarkan Bakteri Indikator Pencemaran Pasca Kegiatan Bersih Ciliwung 2015. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Sains Dan Teknologi, 3(3), 156-162.

Puspitosari, I. (2010). Perilaku Sosial Masyarakat Bantaran Sungai (Studi Fenomenologi Pola Perilaku Masyarakat Bantaran Sungai Jenes Di Kelurahan Laweyankecamatan Laweyankota Surakarta). Skripsi. Surakarta: Program Studi Magister Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Safitri, N. D., & Wahyono, H. (2017). Pengaruh

Pengenceran Lindi Dan Penambahan Bakteri Starter Terhadap Pertumbuhan Tanaman Pangan. Jurnal Teknik, 6(2), 484-488.

Badjoeri, M., Ali, F., & Sudiyono, B. T. (2015). Isolasi bakteri heterotrofik pembentuk bioflok dan pola pertumbuhannya pada kolam sidat. Dalam Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan Masyarakat Limnologi Indonesia 2015. Bogor, Indonesia, 10 Desember 2015 (pp. 468-481).

Sara, S. P., Widyo, A., & Diana, I. H. (2018). Kajian Kualitas Air di Sungai Ciliwung dengan Parameter BOD dan COD. Dalam Prosiding Seminar Nasional

Cendekiawan ke 4 Tahun 2018. Jakarta, Indonesia, 1 September 2018, (pp. 591-597).

Samudro, S., Agustiningsih, D., & Sasongko, S. B.

-

(2012) . Analisis Kualitas Air dan Strategi Pengendalian Pencemaran Air Sungai Blukar

Kabupaten Kendal. Jurnal Presipitasi, 9(2), 107-197.

Samsundari, S., & Wirawan, G. A. (2015). Analisis

Penerapan Biofilter dalam Sistem Resirkulasi terhadap Mutu Kualitas Air Budidaya Ikan Sidat (Anguilla bicolor). Jurnal Gamma, 8(2), 86-79.

Sitorus, M. (2009). Hubungan Nilai Produktifitas Primer dengan Konsentrasi Klorofil a, dan Faktor Fisik Kimia di Perairan Danau Toba, Balige, Sumatera Utara. Tesis. Medan, Indonesia: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

SNI 06-6989 3-2004. 2004. Air dan air limbah - Bagian 3: Cara uji padatan tersuspensi total (TSS) secara (gravimetri). Badan Standarisasi Nasional Indonesia.

SNI 06-6989 14-2004. (2004). Air Dan Air Limbah -

Bagian 14: Cara Uji Oksigen Terlarut Secara Yodometri (Modifikasi Azida). Badan Standarisasi Nasional Indonesia.

Supriyantini, E., Ria A. T. N., & Anindya P. F. (2017). Studi Kandungan Bahan Organik pada Beberapa Muara Sungai pi Kawasan Ekosistem Mangrove, pi Wilayah Pesisir Pantai Utara Kota Semarang, Jawa Tengah. Jurnal Buletin Oseanografi Marina, 6(1), 29-38.

Winnarsih, Emiyarti., & Afu, L. O. A. (2016). Distribusi Total Suspended Solid Permukaan di Perairan Teluk Kendari. Jurnal Sapa Laut, 1(2), 54-59.

Zamzami, I. M. A., Sari, A. H. W., & Perwira, I. Y. (2019). Fluktuasi Bahan Organik dan Residu Terlarut dalam Budidaya Ikan Koi di Tulungagung, Jawa Timur. Current Trends in Aquatic Science Journal, 1(2), 79-86.

Curr.Trends Aq. Sci. IV(1): 76-81 (2021)

Discussion and feedback