Profil Kandungan Fosfat pada Air di Daerah Aliran Sungai (DAS) Tukad Ayung, Bali

on

Current Trends in Aquatic Science IV (2), 108-115 (2021)

Profil Kandungan Fosfat pada Air di Daerah Aliran Sungai (DAS) Tukad Ayung, Bali

Novita Wulandaria, Ima Yudha Perwirab*, Ni Made Ernawatic

Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan. Fakultas Kelautan dan Perikanan. Universitas Udayana. Bukit Jimbaran. Bali-Indonesia

*Penulis koresponden. Tel.: +62-361-702802

Alamat e-mail: ima.yudha@unud.ac.id

Diterima (received) 12 Mei 2021; disetujui (accepted) 9 Agustus 2021; tersedia secara online (available online) 30 Agustus 2021

Abstract

Ayung River is the longest river in the Bali Island. There are a lot of antropogenic activities around this area. However, there is lack information about the nutrient (Phosphate) level in the water of this river. This study was aimed to observe the amount of nutrient (Phosphate) in the water of Ayung River. Water sampling was carried out in the upstream, middle stream, and downstream of Ayung River from December 2019 to January 2020. The phosphate amount was measured using Hanna HI713 reagent, Dissolved Oxygen (DO) of water was measured using Winkler method, pH of water was measured using digital pH meter, and water temperature was measured using Thermometer. The result showed that phosphate of the water was ranging from 0.3 to 0.9 mg/L. The amount of phosphate tends to be higher in the evening (0.9 mg/L) compared to that in the morning time (0.4 mg/L). The phosphate increases rate of middle stream to the downstream was higher (0.011 mg/L.km) compared to that of upstream to the middle stream (0.009 mg/L.km).

Keywords: Ayung River; Nutrient; Phosphate

Abstrak

Tukad Ayung merupakan sungai terpanjang di Pulau Bali dengan beragam kegiatan antropogenik di sekitarnya, tetapi belum banyak memiliki informasi mengenai kandungan nutrien (fosfat) di perairannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan nutrien (fosfat) di Daerah Aliran Sungai (DAS) Tukad Ayung. Pengambilan sampel air dilakukan pada bagian hulu, tengah dan hilir dari bulan Desember 2019 hingga Januari 2020. Kandungan fosfat pada air diukur dengan menggunakan reagen Hanna HI713, DO air diukur dengan menggunakan metode Winkler, pH air diukur dengan menggunakan pH meter digital, dan suhu air diukur dengan menggunakan Thermometer Raksa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan fosfat pada DAS Tukad Ayung berkisar antara 0,3 mg/L sampai 0,9 mg/L. Kandungan fosfat pada sore hari cenderung lebih tinggi (0,9 mg/L) dibandingkan pada pagi hari (0,4 mg/L). Laju kenaikan fosfat dari bagian tengah ke hilir lebih besar (0,011 mg/L.km) dibandingkan dari bagian hulu ke tengah (0,009 mg/L.km).

Kata Kunci: Tukad Ayung; Nutrien; Fosfat

Kandungan nutrien atau unsur hara di perairan sangat mempengaruhi kondisi kelimpahan fitoplankton di perairan tersebut. Beberapa jenis nutrien yang diketahui memiliki peran bagi kehidupan fitoplankton di perairan antara lain nitrat dan fosfat (Mohamed dan Amil, 2015). Nitrat berperan dalam proses sintesa protein yang

dibutuhkan dalam pertumbuhan fitoplankton (Herlianti et al., 2016), sedangkan fosfat menyediakan nutrisi bagi proses pertumbuhan dan metabolisme dalam kehidupan fitoplankton (Paiki dan Kalor, 2017). Dalam ekosistem perairan, keberadaan nitrat dan fosfat yang terlalu tinggi dapat menyebabkan eutrofikasi di lingkungan perairan (Garno, 2012).

Salah satu penyebab terjadinya eutrofikasi perairan adalah masukan unsur hara seperti nitrat

dan fosfat yang berlebihan dari daerah aliran sungai (Simbolon, 2016). Sumber unsur hara ini umumnya berasal dari kegiatan antropogenik seperti: limbah domestik, kegiatan industri dan kegiatan pertanian (Syawal et al., 2016; Ayyub et al., 2018). Daerah Aliran Sungai (DAS) diketahui umumnya memiliki fluktuasi kualitas dan kuantitas yang cukup besar (Salim, 2002). Fluktuasi yang cukup besar umumnya terdapat di bagian hilir karena adanya input limbah organik dari bagian hulu dan tengah. Input limbah organik yang tinggi umumnya terdapat pada sore hari karena kegiatan antropogenik banyak dilakukan pada pagi menjelang sore sedangkan pada malam menuju pagi minim kegiatan antropogenik karena fase istirahat.

Salah satu Daerah Aliran Sungai (DAS) di Bali yang penting untuk diamati adalah DAS Tukad Ayung. Tukad Ayung merupakan sungai terpanjang di Pulau Bali dengan beragam kegiatan antropogenik di sekitarnya seperti kegiatan pertanian dan limbah domestik dari kegiatan pariwisata. Akan tetapi belum banyak informasi yang menjelaskan tentang kandungan nutrien yang ada di sungai tersebut, khususnya nutrien dalam bentuk fosfat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengukuran kandungan fosfat dalam upaya monitoring kondisi lingkungan perairan untuk mencegah terjadinya pengayaan nutrien pada air di Daerah Aliran Sungai (DAS) Tukad Ayung.

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu dari bulan Desember 2019 sampai bulan Januari 2020. Pengambilan sampel air dilakukan di bagian Hulu, Tengah dan Hilir Tukad Ayung. Jarak antara bagian hulu ke tengah 31 km dan dari tengah ke hilir 24 km. Sedangkan pengukuran sampel air dilaksanakan di Laboratorium Ilmu Perikanan Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana.

-

2.2 Pengambilan Sampel

Sampel air diambil dari lokasi penelitian dengan menggunakan water sampler. Air sampel diambil dari bagian hulu, tengah dan hilir sungai sebanyak 1,5 liter. Air sampel tersebut kemudian disimpan

pada suhu 4oC sampai proses analisa lebih lanjut di laboratorium.

-

2.3 Pembuatan Larutan Standar Fosfat

Larutan deret standar fosfat dibuat dengan cara melarutkan 2,195 gr serbuk KH2PO4 dalam 100 ml air untuk mendapatkan larutan baku 500 mg/L. Konsentrasi larutan deret standar fosfat yang digunakan adalah 0,0; 0,1; 0,2; 0,5 dan 1,0 mg/L.

-

2.4 Pengukuran Fosfat

Kandungan fosfat pada air diukur dengan menggunakan Fosfat KIT (HANNA HI713). Sampel air (10 ml) dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian dicampurkan dengan serbuk HANNA HI713 sebanyak 0.18 g. Setelah itu larutan dihomogenkan dengan menggunakan vortex hingga terjadi perubahan warna dari bening menjadi biru. Nilai absorbansi diukur dengan menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 540 nm. Nilai absorbansi tersebut kemudian dibandingkan dengan absorbansi kurva standar yang telah dibuat.

-

2.5 Pengukuran Kualitas Air

Kandungan oksigen terlarut (DO) diukur secara exsitu dengan menggunakan metode Winkler berdasarkan SNI 06-6989 14-2004. Metode Winkler menggunakan prinsip titrasi iodometri. Cara mengukurnya dimulai dengan dituang sampel air kedalam botol 100 ml hingga penuh. Ditambahkan MnSO4 sebanyak 1 ml. Kemudian ditambahkan larutan iodida asida sebanyak 1 ml dan didiamkan selama 3-4 menit hingga mengendap. Setelah itu, ditambahkan larutan H2SO4 pada sampel yang telah mengendap sebanyak 1 ml. dikocok sampel hingga berubah warna menjadi kuning. Dituangkan sampel kedalam gelas ukur sebanyak 50 ml. Dititrasi larutan sampel dengan natrium diasulfat 0,025N hingga berwarna kuning pucat. Ditambahkan amillum 1% sebanyak 1-2 tetes hingga larutan berubah warna menjadi biru tua. Setelah itu, dititrasi lagi menggunakan natrium diasulfat hingga warna menjadi bening.

Suhu dan pH air diukur secara insitu di lokasi penelitian. Suhu air diukur dengan menggunakan alat thermometer raksa. Alat thermometer dicelupkan pada air sampai antara 10-15 cm, kemudian angka yang ditunjukkan pada skala thermometer dicatat sebagai data. Tingkat

keasaman (pH) air diukur dengan menggunakan pH meter digital (Horiba, B-212). Air sungai diteteskan ke dalam chamber pH meter, kemudian tombol pengukuran dinyalakan untuk

mendapatkan hasil pengukuran. Angka yang muncul pada layar dicatat sebagai data.

-

2.6 Analisis Data

Data hasil penelitian dianalisa secara deskriptif dan ditampilkan dalam bentuk data dan rata-rata.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Tukad Ayung menunjukkan kenaikan fosfat dari bagian hulu sampai bagian hilir. Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa kandungan fosfat mengalami peningkatan dari bagian hulu ke bagian hilir (Tabel 1). Rata-rata kandungan fosfat dari bagian hulu ke bagian hilir berturut-turut adalah sebesar 0,4 mg/L; 0,6 mg/L dan 0,9 mg/L. Berdasarkan hasil ini dapat diketahui laju kenaikan kandungan fosfat dari hulu ke tengah sebesar 0,009 mg/L.km dan dari tengah ke hilir sebesar 0,011 mg/L.km. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kecepatan input fosfat dari bagian tengah ke hilir. Hal itu berimplikasi pada akumulasi fosfat yang cukup tinggi di bagian hilir Tukad Ayung. Peningkatan nilai fosfat diduga terjadi karena beberapa hal, diantaranya adalah peningkatan fosfat dari batuan secara alami serta peningkatan masukan bahan pencemar yang diterima oleh badan air, dan mengalir dari bagian hulu hingga ke bagian hilir (Sutamihardja et al., 2018).

Pelepasan mineral fosfat di lingkungan perairan secara alami dapat terjadi melalui proses

pelapukan batuan menjadi mineral fosfat. Wilayah pulau Bali diketahui tersusun atas batuan Ca-fosfat (apatit) yang kaya akan mineral fosfat (Wahyuningsih, 2012). Apatit merupakan kristal kecil dalam batuan yang apabila batuan dan mineral apatit melapuk, maka mineral fosfat akan terlarut dalam air dan menjadi penyedia nutrien bagi fitoplankton di lingkungan perairan tersebut. Fitoplankton kemudian dikonsumsi oleh zooplankton dalam rantai makanan dan masuk ke dalam jaringan tubuh melalui proses metabolisme. Ketika fitoplankton dan zooplankton mengalami kematian, maka fosfor akan kembali ke lingkungan perairan dalam bentuk mineral fosfat yang larut dalam air. Setelah mengalami proses ini, mineral fosfat akan terbawa oleh aliran sungai dan terakumulasi di bagian hilir (Slomp, 2011). Hal inilah yang diduga menjadi salah satu sumber peningkatan fosfat di bagian hilir Tukad Ayung.

Sumber fosfat yang kedua adalah berasal dari limbah pertanian berupa pupuk anorganik berbahan dasar fosfor (Patricia et al., 2018). Menurut data Badan Pusat Statistik 2019, lahan pertanian pada bagian hulu (Kabupaten Badung) mencapai 28.067 ha, bagian tengah (Kabupaten Gianyar) mencapai 26.883 ha dan bagian hilir (Kecamatan Denpasar Timur) mencapai 2.919 ha. Luasnya lahan pertanian di bagian hulu dan tengah akan berdampak pada peningkatan kandungan limbah pertanian yang akan terakumulasi di bagian hilir. Berdasarkan data PT Pupuk Indonesia tahun 2019, jenis pupuk yang dialokasikan ke provinsi Bali terdiri dari pupuk urea, SP36, ZA, NPK dan Organik. Salah satu pupuk berbahan dasar fosfor adalah pupuk SP36. Pupuk SP36 mengandung 36% fosfor dalam bentuk P2O5 yang terbuat dari fosfat alam dan sulfat. Berdasarkan data tersebut, alokasi pupuk SP36 untuk Bali diketahui sebesar 1.160 Ton. Dari alokasi tersebut, realisasi distribusi menunjukkan

Tabel 1.

Dinamika Kandungan Fosfat dari Hulu Hingga ke Hilir

|

Periode |

KandunganFosfat (mg/L) |

Laju Kenaikan Kandungan Fosfat (mg/L.km) | |||

|

Hulu |

Tengah |

Hilir |

Hulu-Tengah |

Tengah-Hilir | |

|

14/12/2019 |

0.4 |

0.7 |

0.9 |

0.009 |

0.012 |

|

28/12/2019 |

0.3 |

0.6 |

0.8 |

0.009 |

0.010 |

|

11/1/2020 |

0.4 |

0.7 |

0.9 |

0.009 |

0.011 |

|

25/01/2020 |

0.4 |

0.6 |

0.9 |

0.008 |

0.010 |

|

Rata-rata |

0.4 |

0.6 |

0.9 |

0.009 |

0.011 |

Catatan: JarakHulu-Tengah: 31 km; Tengah-Hilir: 24 km

angka 92% (1.069 Ton). Efisiensi penyerapan pupuk oleh tanaman diketahui berada pada kisaran 10-15% (Gonggo et al., 2006; Bustami et al., 2012). Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa dari total 1.069 Ton pupuk SP36 maka hanya sekitar 160 Ton pupuk SP36 yang diserap oleh tanaman, sisanya sebanyak 900 Ton Fosfor terlepas ke lingkungan dan terdistribusi ke tanah serta terbawa oleh aliran air irigasi dan masuk ke aliran sungai.

Sumber masukan fosfat berikutnya berasal dari limbah detergen yang banyak digunakan pada berbagai bahan pencuci piring dan baju. Menurut WHO & European Commision (2002) bahan fosfat banyak digunakan pada detergen berbahan dasar fosfor. Peningkatan populasi penduduk di wilayah sekitar Tukad Ayung tersebut diduga berkontribusi terhadap peningkatan penggunaan detergen berbahan dasar fosfat. Menurut data Badan Pusat Statistik dalam dua tahun terakhir (2019-2020) terjadi peningkatan jumlah penduduk di bagian hilir (Denpasar) dari 947.100 jiwa pada tahun 2019 menjadi 962.900 jiwa pada tahun 2020. Dibandingkan populasi penduduk bagian hulu yang selama 2 tahun terakhir ini mengalami penurunan. Tahun 2019 populasi penduduk bagian hulu (Badung) sebanyak 25.720 jiwa sedangkan pada tahun 2020 populasi menurun menjadi 25.600 jiwa. Peningkatan populasi di bagian hilir sungai ini diduga memicu peningkatan masukan fosfat ke air sungai melalui limbah detergen yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari (Iswanto et al., 2009).

Walaupun keadaan lokasi bagian tengah hampir sama dengan bagian hulu, populasi penduduk pada bagian tengah (Gianyar) lebih banyak dibandingkan dengan bagian hulu (Badung). Populasi penduduk bagian tengah tahun 2019 sebesar 487.400 jiwa dan pada tahun 2020 naik hingga 490.300. Kandungan fosfat yang lebih tinggi dari bagian hulu ini, selain disebabkan oleh jumlah penduduk yang lebih banyak juga disebabkan karena mendapat masukan atau sumbangan limbah dari bagian hulu. Hal itu mengakibatkan meningkatnya pencemaran yang terjadi di bagian tengah dan akan semakin meningkat hingga bagian hilir. Dengan demikian diketahui laju kenaikan kandungan fosfat pada bagian hulu ke bagian tengah hanya sebesar 0,009 mg/L.km dengan jarak 31 km. Hal ini tidak setinggi laju kenaikan kandungan fosfat dari

bagian tengah ke bagian hilir yang mencapai 0,011 mg/L.km dengan jarak 24 km.

-

3.2 Selisih Kandungan Fosfat antara Pagi dan Sore Hari

Kandungan fosfat DAS Tukad Ayung pada sore hari dilaporkan cenderung lebih tinggi dibandingkan pada pagi hari (Tabel 2). Rata-rata kandungan fosfat pada pagi hari adalah sebesar 6,4 mg/L, sedangkan rata-rata kandungan fosfat pada sore hari adalah sebesar 6,6 mg/L. Berdasarkan hasil ini dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan fosfat rata-rata sebesar 0,2 mg/L selama masa pengamatan. Hal ini diduga terkait dengan tingginya aktivitas yang terjadi dari pagi hari menuju sore hari, salah satunya adalah penggunaan detergen oleh masyarakat sekitar dalam kegiatan pencucian alat rumah tangga dan pakaian (Zairinayati dan Shatriadi, 2019). Deterjen diketahui telah banyak digunakan sebagai bahan untuk mencuci berbagai jenis barang rumah tangga karena sifatnya yang mudah terlarut dalam air dan kemampuannya untuk mengikat lemak (Komarawidjaja, 2004). Proses pengikatan lemak ini terjadi karena adanya surfaktan di dalam deterjen. Deterjen pada dasarnya terdiri atas tiga komponen. Ketiga komponen itu adalah: surfaktan (20-30%), bahan builder (senyawa fosfat sekitar 7080%), dan bahan tambahan (2-8%) (Mashitah, 2017).

Tingginya kandungan fosfat dalam deterjen inilah yang kemudian berpotensi untuk

Tabel 2.

|

DinamikaKandunganFosfatpadaPagidan Sore Hari | |||

|

Lokasi |

Tanggal |

Waktu | |

|

Pagi |

Sore | ||

|

14/12/2019 |

6.2 |

6.8 | |

|

Hulu |

28/12/2019 |

6.9 |

7.0 |

|

11/01/2020 |

6.0 |

6.1 | |

|

25/01/2020 |

6.2 |

6.4 | |

|

14/12/2019 |

6.4 |

6.6 | |

|

Tengah |

28/12/2019 |

6.9 |

6.9 |

|

11/01/2020 |

6.4 |

6.7 | |

|

25/01/2020 |

6.5 |

6.7 | |

|

14/12/2019 |

6.0 |

6.4 | |

|

Hilir |

28/12/2019 |

6.7 |

6.8 |

|

11/01/2020 |

6.3 |

6.6 | |

|

25/01/2020 |

6.3 |

6.7 | |

|

Rata-rata |

6.4 |

6.6 | |

menyebabkan pencemaran fosfat di perairan Tukad Ayung. Menurut PP No. 82 Tahun 2001 nilai ambang batas baku mutu perairan masih berkisar antara 0,2 mg/L sampai 5 mg/L, hal ini menunjukkan bahwa kandungan fosfat di perairan Tukad Ayung masih berada dalam batas ambang baku mutu perairan. Limbah detergen selain menurunkan kualitas perairan juga dapat menurunkan keanekaragaman biota perairan. Hal ini disebabkan karena adanya ketergantungan keanekaragaman biota air dengan kualitas air dalam perairan tersebut. Berbagai biota akan tetap hidup dan berkembang pada perairan sungai yang kualitas airnya mendukung kehidupan biota tersebut. Sebaliknya pada perairan yang tercemar, hanya sedikit biota air yang dijumpai mampu bertahan hidup (Priyono, 2012).

Kandungan fosfat pada pagi hari tercatat lebih rendah dibandingkan pada sore hari (Tabel 2). Hal itu diduga terkait dengan fase istirahat, dimana masyarakat cenderung tidak melakukan aktifitas keseharian pada rentang waktu tersebut. Hasil yang berbeda terlihat pada sore hari. Pada rentang waktu tersebut, masyarakat sekitar banyak melakukan berbagai aktivitas keseharian. Salah satu contohnya adalah kegiatan mencuci.

Sedangkan dalam kegiatan rumah tangga diasumsikan penggunaan bahan bersurfaktan sebagai pembersih meningkat berkaitan dengan meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun (Wulansari dan Ardiansyah, 2013). Limbah detergen yang dihasilkan tidak hanya dihasilkan oleh rumah penduduk, namun juga berasal dari rumah sakit, rumah makan dan lainnya. Detergen merupakan limbah pemukiman yang sangat sukar diuraikan sehingga tetap aktif dalam waktu yang lama (Iswanto et al., 2009). Jika jumlah penduduk semakin meningkat maka limbah yang dihasilkan oleh aktivitas rumah tanggapun meningkat, sehingga pencemaran air yang terjadi juga semakin tinggi. Peningkatan kandungan fosfat secara terus menerus dapat memberikan dampak negatif terhadap masyarakat sendiri maupun biota yang ada dalam perairan.

Dampak negatif dari tingginya kandungan fosfat di dalam perairan Tukad Ayung dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dapat terlihat adanya gangguan estetika karena adanya busa putih di permukaan perairan dan juga terjadinya perubahan warna dan bau pada air. Sedangkan secara tidak langsung, jika kandungan fosfat dalam perairan

tinggi akan mengakibatkan perubahan sifat fisik dan kimia air yang nantinya akan menyebabkan eutrofikasi dalam perairan (Yuliani et al., 2015). Bahan kimia akan mencemari air dan memicu pertumbuhan alga yang tak terkendali yang dapat menutup permukaan air. Permukaan yang tertutup alga dapat menghambat sinar matahari masuk ke dalam perairan sehingga proses fotosintesis terganggu. Selain itu, terjadi kompetisi oksigen yang menyebabkan rendahnya oksigen terlarut dalam air (Tungka et al., 2016).

-

3.3 Kualitas Air di Tukad Ayung

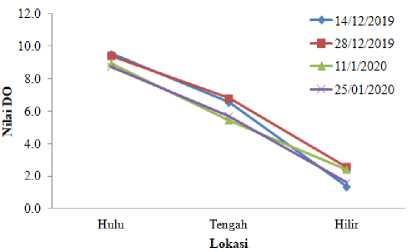

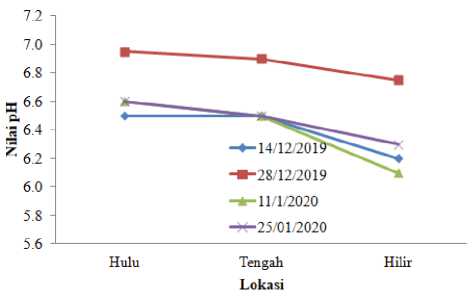

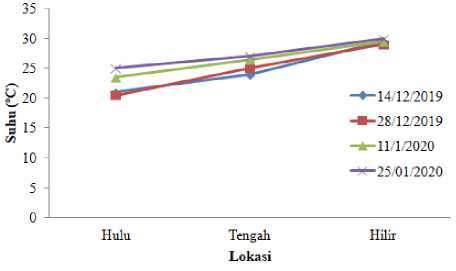

Parameter kualitas air yang diukur pada penelitian ini adalah DO, pH dan suhu. Nilai DO pada setiap periode dari bagian hulu ke hilir menunjukkan penurunan (Gambar 2). Pada setiap periode nilai DO di bagian hulu berkisar antara 8,8 sampai 9,6; di bagian tengah berkisar antara 5,5 sampai 6,8 dan di bagian hilir berkisar antara 1,4 sampai 2,6. Sama halnya dengan DO, pH pada setiap periode dari bagian hulu ke hilir juga mengalami penurunan (Gambar 3). Pada setiap periode nilai pH di bagian hulu berkisar antara 6,5 sampai 7,0; di bagian tengah berkisar antara 6,5 sampai 6,9 dan di bagian hilir berkisar antara 6,1 sampai 6,8. Berbeda dengan nilai DO dan pH, suhu yang di dapat pada setiap periode di bagian hulu ke hilir mengalami kenaikan (Gambar 4). Pada bagian hulu suhu berkisar antara 21°C-25°C, bagian tengah berkisar antara 24°C-27°C dan bagian hilir berkisar antara 29°C-30°C.

Berdasarkan hasil yang didapat penurunan nilai DO ini mengindikasikan proses amonifikasi dan nitrifikasi yang berlangsung semakin tinggi di daerah tengah dan hilir. Akibatnya konsumsi oksigen oleh bakteri meningkat dan DO semakin menurun.

Gambar 2. Grafik Penurunan DO dari Hulu ke Hilir

Menurut Hamuna et al., (2018) menyatakan bahwa suatu perairan dikatakan baik dan memiliki tingkat pencemaran yang rendah jika kadar DO lebih besar dari 5 mg/L dan konsentrasi DO pada perairan yang masih alami kurang dari 10 mg/L. Bagian hulu dan tengah Tukad Ayung memiliki tingkat pencemaran yang rendah dan masih tergolong dalam perairan yang masih alami. Tetapi pada bagian hilir nilai DO sudah berada di bawah 5, hal itu menunjukkan bahwa pada bagian hilir sudah mulai terjadi pencemaran.

Gambar 3. Grafik Penurunan Nilai Ph dari Hulu ke Hilir

Berdasarkan hasil yang didapat penurunan nilai pH dari bagian hulu ke hilir disebabkan akibat dari proses nitrifikasi. Dimana proses nitrifikasi akan mengkonsumsi oksigen dan menghasilkan CO2. Reaksi antara CO2 dengan molekul air akan membentuk asam karbonat dan meningkatkan ion H+ di perairan. Semakin banyak CO2 terlepas, maka ion H+ akan semakin banyak di perairan. Ion H+ ini diduga menjadi penyebab menurunnya pH di bagian tengah dan hilir Tukad Ayung (Perwira, 2019). Nilai pH pada Tukad Ayung di bagian hulu, tengah dan hilir masih dalam batas yang wajar karena menurut Badan

Gambar 4. Grafik Nilai Suhu dari Hulu ke Hilir

Lingkungan Hidup Propinsi Bali Tahun 2013

menyatakan nilai pH perairan sungai berkisar 6-7. Semakin rendah pH maka semakin tinggi bahan pencemarnya (Asrini et al., 2017). Bahan pencemar tersebut berasal dari kegiatan manusia sekitar yang dapat mengakibatkan fluktuasi nilai pH karena adanya pembuangan limbah organik maupun anorganik ke sungai (Yuliastuti, 2011).

Berdasarkan hasil yang telah didapat, kenaikan suhu di DAS Tukad Ayung ini berkaitan dengan altitude (elevasi). Altitude adalah ketinggian daerah dari permukaan laut. Daerah yg semakin rendah memiliki suhu yang semakin tinggi. Suhu yang semakin tinggi akan menyebabkan kandungan fosfat semakin tinggi juga. Menurut Arizuna et al. (2014) nilai suhu yang optimum

untuk pertumbuhan organisme di daerah tropis berkisar antara 25-31°C. Hal itu menunjukkan bahwa kisaran suhu DAS Tukad Ayung masih terbilang normal dan masih dikatakan baik untuk perkembangbiakan organisme. Perkembangbiakan organisme berpengaruh terhadap produktivitas perairan, meningkatnya suhu di perairan akan meningkatkan toksisitas dari banyak kontaminan-kontaminan terlarut dan akan meningkatkan konsumsi oksigen

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kandungan fosfat pada air di DAS Tukad Ayung berkisar antara 0,3–0,9 mg/L hal ini masih berada dibawah ambang batas baku mutu PP No. 82 Tahun 2001 kelas 3 yaitu 1 mg/L. Kandungan fosfat pada pagi hari cenderung lebih rendah dibandingkan pada sore hari. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan adanya peningkatan kandungan secara gradual dari bagian hulu, tengah hingga hilir DAS Tukad Ayung. Laju kenaikan fosfat dari bagian tengah ke hilir lebih besar (0,011 mg/L.km) dibandingkan dari bagian hulu ke tengah (0,009 mg/L.km). Peningkatan fosfat diduga didominasi karena peningkatan aktifitas antropogenik di sekitar DAS Tukad Ayung, diantaranya penggunaan pupuk berbahan dasar fosfat dan penggunaan detergen oleh masyarakat sekitar.

Daftar Pustaka

Arizuna, M., Djoko S., & Max R. M. (2014). Kandungan Nitrat dan Fosfat dalam Air Pori Sedimen di Sungai dan Muara Sungai Wedung Demak. Diponegoro Journal of Maquares, 3(1), 7-16.

Asrini, N. K., Adnyana I. W. S., & Rai, I. N. (2017). Studi Analisis Kualitas Air di Daerah Aliran Sungai Pakerisan Provinsi Bali. Jurnal Ecotrophic, 11(2), 101107.

Ayyub, M. C., Pervez M. A., Shaheen M. R., Ashraf M. I., Haider M. W., Hussain S., & Mahmood N. (2012). Assesment of various growth and yield attributes of Tomato ini response to pre-harvest apllications of calcium chloride. Journal of Life and Social Science, 10(2), 102-105.

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. 2013. Status Lingkungan Hidup Daerah. Denpasar.

BPS Provinsi Bali. (2019). Bali Dalam Angka 2019.

Denpasar, Indonesia: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.

BPS Provinsi Bali. (2020). Bali Dalam Angka 2020.

Denpasar, Indonesia: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.

Bustami, Sufardi, & Bakhtiar. (2012). Serapan Hara dan Efisiensi Pemupukan Phosfat serta Pertumbuhan Padi Varietas Lokal. Jurnal Manajemen Sumberdaya Lahan, 1(2), 159-170.

Garno, Y. S. (2012). Dampak Eutrofikasi terhadap Struktur Komunitas dan Evaluasi Metode Penentuan Kelimpahan Fitoplankton. Jurnal Teknologi Lingkungan, 13(1), 67-74.

Gonggo, B. M., Hasanudin., & Indriani, Y. (2006). Peran Pupuk P dan N terhadap Serapan N dan Efisiensi N dan Hasil Tanaman Jahe di Bawah Tegakan Tanaman Karet. Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian Indonesia, 8(1), 61-68.

Hamuna, B., Rosye H. R. T., Suwito., Hendra K. M., & Alianto. (2018). Kajian Kualitas Air Laut dan Indeks Pencemaran Berdasarkan Parameter Fisika-Kimia di Perairan Distrik Depapre, Jayapura. Jurnal Ilmu Lingkungan, 16(1), 35-43.

Herlianti, J., Suryanti., & Soedarsono, P. (2016). Hubungan Antara Kandungan Nitrat, Fosfat dan Klorofil-a di Tukad Kaligarang, Semarang, Diponegoro. Journal of Maquares Management of Aquatic Resources, 5(1), 69-74.

Iswanto, B., Silalahi M. D. S., & Purnama F. D. (2009). Pengolahan Air Limbah Emulsi Minyak Deterjen dengan Proses Elektrokoagulasi Menggunakan Elektroda Aluminium. Jurnal Teknologi Lingkungan, 5(2), 55-61.

Komarawidjaja, W. (2004). Kontribusi Limbah Deterjen Terhadap Status Kehidupan Perairan di DAS Citarum Hulu. Jurnal Teknologi Lingkungan, 5(3), 193-197.

Mashitah, S., Daud S., & Asmura J. (2017). Penyisihan Kadar Fosfat pada Limbah Cair Laundry Menggunakan Biokoagulan Cangkang Kepiting (Brachyura). Jom FTEKNIK, 4(2), 1-6.

Mohamed, K. N., & Amil, R. (2015). Nutrients Enrichment Experiment on Seawater Samples at Pulau Perhentian, Terengganu. Procedia Enviromrntal Sciences, 30, 262-267.

Paiki, K., & Kalor, J. D. (2017). Distribusi Nitrat dan Fosfat Terhadap Kelimpahan Fitoplankton di Perairan Pesisir Yapen Timur. Journal of Fisheries and Marine Research, 1(2), 65-71.

Patricia, C., Astono W., & Hendrawan D. I. Kandungan Nitrat dan Fosfat di Sungai Ciliwung. Seminar Nasional Cendekiawan ke 4 Tahun 2018. 179-185.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Perwira, I. Y. (2019). Tingkat dan Laju Penurunan Kualitas Air di DAS Brantas Malang Raya. Journal of Marine and Aquatic Sciences, 5(2), 185-191.

Priyono, A. 2012. Biota Perairan di Area Pertambangan Emas PT. Natarang Mining, Lampung Selatan. Media Konservasi, 17(1), 16-22.

Salim, H. (2002). Beban Pencemaran Limbah Domestik dan Pertanian di DAS Citarum Hulu. Jurnal Teknologi Lingkungan, 3(2), 107-111.

Simbolon, A. R. (2016). Pencemaran Bahan Organik dan Eutrofikasi di Perairan Cituis, Pesisir Tanggerang. Jurnal ProLife, 3(2), 1-10.

Slomp, C. P. (2011). Bersepeda Fosfor di Zona Estuarine dan Pesisir. Risalah tentang Estuarine dan Pesisir. 5.

Elsevier. Hlm 201-229.

Sutamihardja, R. T. M., Azizah M., Hardini Y. (2018). Studi Dinamika Senyawa Fosfat dalam Kualitas Air Sungai Ciliwung Hulu Kota Bogor. Jurnal Sains Naturan Universitas Nusa Bangsa, 8(1), 43-49.

Syawal, M. S., Wardiatno Y., & Hariyadi S. (2016).

Pengaruh Aktivitas Antropogenik Terhadap Kualitas Air, Sedimen dan Moluska di Danau Maninjau, Sumatera Barat. Jurnal Biologi Tropis, 16(1), 1-14.

SNI 06-6989 14-2004. 2004. Air dan air limbah- Bagian 14: Cara uji oksigen terlarut secara yodometri (modifikasi azida). Badan Standarisasi Nasional, Indonesia.

Tungka, Anggita W., Haeruddin, & Churun A. (2016). Konsentrasi Nitrat dan Ortofosfat di Muara Sungai Banjir Kanal Barat dan Kaitannya dengan Kelimpahan Fitoplankton Harmful Alga Bloom (HABs). Journal of Fisheries Sciences and Technology, 12(1), 40-46.

Wahyuningsih, S. 2012. Pengaruh Jenis Substrat Penempel Telur Terhadap Tingkat Keberhasilan

Pemijahan Ikan Komet (Carassius auratus). Jurnal

Perikanan Unram, 1(1), 79-83.

Wulansari, F. D., & Ardiansyah. (2013). Pengaruh

Detergen Terhadap Mortalitas Benih Ikan Patin Sebagai Bahan Pembelajaran Kimia Lingkungan. EduSains, 1(2), ISSN 2338-4387.

Yuliani, K., and Saragih, S. (2015). The Development of Learning Devices Based Guided Discovery Model to Improve Understanding Concept and Critical Thinking Mathematically Ability of Student at Islamic Junior High School of Medan. Journal of Education and Practice IIST, 6(24), 116-128.

Yuliastuti, E. (2011). Kajian Kualitas Air Sungai Ngringo Karanganyar Dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Air. Tesis. Semarang, Indonesia: Program Studi Magister Ilmu Lingkungan. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Zairinayati, & Shatriadi H. (2019). Biodegradasi Fosfat pada Limbah Laundry menggunakan Bakteri Consorsium Pelarut Fosfat. Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia, 18(1), 57-61.

Curr.Trends Aq. Sci. IV(2): 108-115 (2021)

Discussion and feedback