Keanekaragaman dan Kelimpahan Makroinvertebrata Sebagai Biomonitoring Kualitas Perairan Tukad Badung, Bali

on

Current Trends in Aquatic Science I(1), 16-23 (2018)

Keanekaragaman dan Kelimpahan Makroinvertebrata Sebagai Biomonitoring Kualitas Perairan Tukad Badung, Bali

Endang Rustiasih a*, I Wayan Arthana a, Alfi Hermawati Waskita Sari a

a Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana, Bukit Jimbaran, Bali-Indonesia

* Penulis koresponden. Tel.: +62-815-585-579-01

Alamat e-mail: endang.rustiasih96@gmail.com

Diterima (received) 3 Juli 2018; disetujui (accepted) 13 Agustus 2018

Abstract

Badung River is one of main river located in the middle of Denpasar City. Many kinds of waste reduce by activity thrown away without a management, it caused the decreasing of water quality that impact organism in that area. Macroinvertebrates is an organism that living in the river as bioindicator of water quality. The purpose of this research is to know the diversity and abundance of macroinvertebrate, the condition of water seen from physical and chemical parameter and the condition of water quality using the biological indicators of macroinvertebrates with family biotic index (FBI) method in waters of Badung River. This research has been held from February until March 2018. The method of this research is quantitative descriptive. The result of diversity index (H’) from three station in waters of Badung River ranged between 2,39-2,59, including into the medium diversity category. The highest abundance of macroinvertebrates at station I (up stream) and II (middle stream) is a species of Tarebia granifera each 47,22 ind/m2 and 450,93 ind/m2; while the highest abundance at station III (down stream) is species of Elimia potosiensis as 340,74 ind/m2. The result of water quality measurement parameter normally temperature was 26,8-28,6⁰C; pH 8,29-8,61; DO (Dissolved oxygen) 6,42-8,15 mg/L; BOD5 2,35-5,32 mg/L; current 0,32-0,56 m/s. The type of station I is sandy clay substrate, station II is sand clay type and station III is sandy type. The condition of water quality of Badung River based on FBI calculation on the station I was 5,06, station II was 6,64 and station III was 6,98.

Keywords: Diversity; Abundance; Macroinvertebrates; Biomonitoring; Water quality; Badung River

Abstrak

Sungai Badung merupakan salah satu sungai utama di Bali yang mengalir di tengah-tengah Kota Denpasar. Berbagai limbah yang dihasilkan dari aktivitas masyarakat yang dibuang secara langsung ke sungai tanpa adanya pengelolaan dapat menyebabkan penurunan kualitas air sungai dan tentunya berdampak bagi organisme yang menghuni perairan sungai tersebut. Salah satu organisme yang hidup di perairan sungai dan dapat dijadikan sebagai bioindikator kualitas perairan sungai, yaitu makroinvertebrata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman dan kelimpahan jenis makroinvertebrata, mengetahui kondisi perairan dilihat dari parameter fisik dan kimia perairan, serta mengetahui kondisi kualitas perairan menggunakan indikator biologis makroinvertebrata dengan metode famili biotik indeks (FBI) di perairan Sungai Badung. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Februari hingga Maret 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kuantitatif. Hasil indeks keanekaragaman (H’) dari ketiga stasiun pengamatan di perairan Sungai Badung berkisar antara 2,39-2,59 dan termasuk dalam kategori keanekaragaman sedang. Kelimpahan makroinvertebrata tertinggi pada stasiun I (hulu) dan II (tengah) adalah spesies Tarebia granifera, yakni masing-masing sebesar 47,22 ind/m2 dan 450,93 ind/m2; sedangkan kelimpahan tertinggi pada stasiun III (hilir) adalah spesies Elimia potosiensis sebesar 340,74 ind/m2. Hasil pengukuran parameter kualitas air didapatkan suhu 26,8-28,6⁰C; pH 8,29-8,61; DO (Dissolved oxygen) 6,42-8,15 mg/L; BOD5 2,355,32 mg/L; 0,32-0,56 m/s. Stasiun I memiliki tipe substrat lempung berpasir, stasiun II pasir berlempung, dan stasiun III berpasir. Kondisi kualitas perairan Sungai Badung berdasarkan perhitungan FBI pada stasiun I sebesar 5,06, stasiun II sebesar 6,64 dan stasiun III sebesar 6,98.

Kata Kunci: Keanekaragaman; Kelimpahan; Makroinvertebrata; Biomonitoring; Kualitas air; Sungai Badung

Sumberdaya air merupakan sumberdaya alam yang sangat vital dan dimanfaatkan secara terus-menerus untuk keberlangsungan hidup manusia dan semua makhluk hidup, sehingga ketersediaan sumberdaya air yang aman baik kualitas maupun kuantitasnya sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan pemanfaatan sumberdayanya, khususnya air sungai. Sungai Badung atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tukad Badung merupakan salah satu sungai utama di Bali yang mengalir di tengah-tengah Kota Denpasar. Berbagai limbah yang dihasilkan dari aktivitas masyarakat yang dibuang secara langsung ke sungai tanpa adanya pengelolaan dapat menyebabkan penurunan kualitas air sungai dan tentunya berdampak bagi organisme yang menghuni perairan sungai tersebut. Salah satu organisme yang hidup di perairan sungai dan dapat dijadikan sebagai bioindikator kualitas perairan sungai yaitu makroinvertebrata (Dwitawati et al., 2015).

Makroinvertebrata sangat peka terhadap perubahan lingkungan, sehingga spesies yang dijumpai di dalam air dapat dianalisa untuk memberikan gambaran tentang kondisi perairan tersebut (Kartikasari et al., 2013). Biota ini dapat digunakan sebagai indikator biologis karena adanya faktor preferensi habitatnya dan juga mobilitasnya yang relatif rendah sehingga keberadaannya sangat dipengaruhi secara langsung oleh semua bahan yang masuk ke dalam lingkungan lahan perairan (Rahayu et al., 2009).

Kelimpahan dan keanekaragaman makroinvertebrata sangat bergantung pada toleransi dan tingkat sensitivitasnya terhadap kondisi lingkungannya. Pemantauan kualitas air yang biasanya dilakukan melalui analisis sifat fisik dan kimia air adakalanya sulit diandalkan karena bahan pencemar begitu cepat larut dalam air dan hilang ke muara sungai. Hal ini yang mendorong dilakukannya sistem pemantauan biologis dimana makroinvertebrata air sebagai alat indikator biologis pemantauan (Maruru, 2012).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman dan kelimpahan jenis makroinvertebrata, mengetahui kondisi perairan dilihat dari parameter fisik dan kimia perairan, serta mengetahui kondisi kualitas perairan menggunakan indikator biologis

makroinvertebrata dengan metode famili biotik indeks (FBI) di perairan Tukad Badung, Bali.

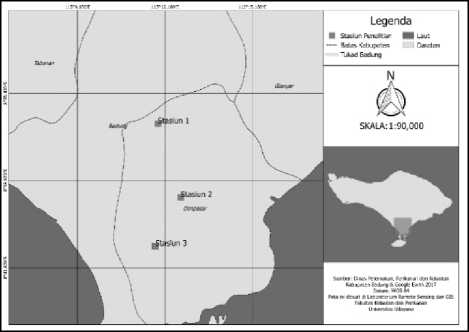

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai Maret 2018 di perairan Tukad Badung, Bali (Gambar 1). Sampel diambil sebanyak 4 kali pengulangan dari tiga stasiun pengamatan untuk mewakili keseleuruhan wilayah perairan Tukad Badung, Bali dengan rincian stasiun sebagai berikut:

-

a. Stasiun I: bagian hulu tukad yang terletak di Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung (S 08.60535⁰ E 115.18957⁰).

-

b. Stasiun II: merupakan bagian tengah tukad yang terletak di sekitar Pasar Badung, Jalan Gadjah Mada Denpasar (S 08.65371⁰ E 115.21218⁰).

-

c. Stasiun III: merupakan bagian hilir tukad yang terletak di Jalan Pulau Batanta Kota Denpasar (S 08.68498⁰ E 115.19781⁰).

Gambar 1. Peta Lokasi Stasiun Penelitian di Tukad

Badung

-

2.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian, yaitu GPS (Global Positioning System), pH meter, DO meter, sepatu boot, hand gloves, cool box, meteran, surber bottom sampler, sekop, nampan, bola plastik dan tali raffia, botol sampel, stopwatch, plastik kapasitas 1 kg, alat tulis dan kertas label, kamera, lup, dan panduan identifikasi. Bahan yang digunakan dalam penelitian, yaitu sampel makroinvertebrata, aquades, sampel air sungai, sampel substrat, dan alkohol 70%.

-

2.3 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif.

-

2.3.1 Pengambilan dan Identifikasi Sampel Makroinvertebrata

Pengambilan sampel makroinvertebrata dilakukan dengan metode purposive sampling (Muthmainnah, 2013). Pengambilan sampel makroinvertebrata menggunakan Surber Bottom Sampler berukuran 30 cm x 30 cm dengan mesh size 0,5 mm. Pengambilan sampel makroinvertebrata pada setiap stasiun dilakukan dalam 3 titik yang berbeda. Jarak antar titik pada setiap stasiun adalah 10 meter (Rahayu et al., 2009). Bagian depan Surber Bottom Sampler diletakkan menghadap berlawanan dengan arah arus sungai dan masuk dalam substrat ±10 cm, di bagian depan Surber Bottom Sampler tersebut dilakukan pengadukan dengan kaki agar makroinvertebrata hanyut karena arus dan masuk pada Surber Bottom Sampler.

Sampel yang didapatkan dimasukkan ke dalam plastik yang telah diberi label dan diawetkan dengan larutan alkohol 70% sampai seluruh sampel terendam (Desai and Rita, 2016). Sampel tersebut kemudian dibawa ke Laboratorium Perikanan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana untuk dilakukan identifikasi dan perhitungan. Identifikasi makroinvertebrata dilakukan dengan bantuan buku panduan identifikasi, yaitu Invertebrate Identification Guide (Easton et al., 2012).

-

2.3.2 Pengambilan dan Pengukuran Sampel Kualitas Air

Pengukuran data kualitas air dilakukan secara insitu dan exsitu. Pengukuran secara insitu meliputi suhu, arus, pH dan DO. Pengukuran nilai BOD5 menggunakan metode titrimetri di Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali dan analisis substrat menggunakan metode pipet di Laboratorium Tanah Universitas Udayana.

-

2.4 Analisis Data

-

2.4.1 Indeks Keanekaragaman Jenis

-

Indeks keanekaragaman makroinvertebrata dihitung menggunakan rumus keanekaragaman Shannon-Weinner sebagai berikut (Brower et al., 1998):

H’ = - Σ Pi Ln Pi

(1)

dimana H’ adalah indeks keanekaragaman Shannon-Weinner; Pi adalah perbandingan jumlah individu suatu jenis dengan keseluruhan jenis (ni / N); dan Ln adalah logaritma natural. Indeks keanekaragaman yang didapatkan kemudian dimasukkan dalam kriteria keanekaragaman menurut Wardoyo (1989) pada Tabel 1.

-

2.4.2 Kelimpahan Jenis

Kelimpahanan jenis makroinvertebrata dapat diukur dengan menghitung jumlah individu per satuan luas (ind/m2) menurut Fachrul (2007) dengan rumus:

Ni

Ki = T (2)

dimana Ki adalah indeks kelimpahan; Ni adalah jumlah individu spesies makroinvertebrata yang tertangkap; dan A adalah luas area tangkapan. Indeks kelimpahan jenis yang didapatkan kemudian dimasukkan dalam kriteria kelimpahan menurut Fachrul (2007) pada Tabel 2.

-

2.4.3 Indeks Biotik

Analisis penelitian biomonitoring menggunakan metode Family Biotic Index (FBI). Adapun rumus yang digunakan dalam perhitungan sebagai berikut:

FBI =∑

Xi × ti

n

(3)

dimana FBI adalah nilai indeks makroinvertebrata bentik; Xi adalah jumlah individu kelompok famili ke-i; ti adalah tingkat toleransi kelompok famili ke-

Tabel 1

Tolak Ukur Nilai Indeks Keanekaragaman

Nilai Tolak Ukur Keterangan

|

Keanekaragaman rendah, | |

|

miskin, produktivitas sangat | |

|

H’ < 1,0 |

rendah sebagai indikasi adanya tekanan yang berat dan ekosistem tidak stabil Keanekaragaman sedang, |

|

1,0 < H’ < 3,32 H’ > 3,32 |

produktivitas cukup, kondisi ekosistem cukup seimbang, tekanan ekologis sedang Keanekaragaman tinggi, stabilitas ekosistem baik, |

|

produktivitas tinggi, tahan terhadap tekanan ekologis | |

i; dan n adalah jumlah seluruh individu yang menyusun komunitas makroinvertebrata. Nilai yang dihasilkan dikonversikan dengan inteprestasi FBI menurut Dwitawati et al. (2015) pada Tabel 3.

Berdasarkan hasil perhitungan indeks keanekaragaman, diketahui bahwa stasiun I menunjukkan nilai indeks keanekaragaman (H’) tertinggi sebesar 2,59; stasiun II sebesar 2,39; dan stasiun III sebesar 2,57. Indeks keanekaragaman pada masing-masing stasiun perairan Tukad Badung pada ketiga stasiun termasuk dalam kategori perairan dengan indeks keanekaragaman sedang. Ferianto (2012) menyatakan bahwa apabila keanekaragaman dikategorikan sedang maka tingkat pencemaran ekosistem tersebut berada pada kondisi tercemar ringan sampai sedang.

Tabel 2

Tolak Ukur Nilai Indeks Kelimpahan

|

Nilai Indeks Kelimpahan |

Kriteria Kelimpahan |

|

0 |

Tidak ada |

|

1-10 |

Kurang |

|

11-20 |

Cukup |

|

>20 |

Sangat banyak |

Stasiun I memiliki nilai indeks keanekaragaman (H’) paling tinggi jika dibandingkan stasiun lainnya diduga karena kondisi substrat dasar berupa lempung berpasir sangat cocok bagi sebagian makroinvertebrata yang hidup di dasar perairan, khususnya Gastropoda (Purwanti et al., 2015). Husamah et al. (2016) menambahkan bahwa lebih tingginya nilai keanekaragaman jenis pada habitat alami didukung masih adanya vegetasi atau pepohonan yang menghasilkan serasah relatif banyak.

Rendahnya indeks keanekaragaman makroinvertebrata pada stasiun II diduga karena masuknya bahan pencemar dari berbagai aktivitas masyarakat sekitar yang mengalir secara langsung ke badan sungai. Selain itu, pada stasiun II spesies Tarebia granifera dari famili Thiaridae memiliki kelimpahan yang sangat tinggi, sehingga penyebaran jumlah dari individu setiap spesiesnya tidak merata karena spesies tersebut hidup secara bergerombol pada susbstrat perairan. Hal ini didukung oleh Ruswahyuni (2010) yang menyatakan bahwa indeks keanekaragaman

dipengaruhi oleh jumlah genus dan jumlah individu setiap genus.

Tabel 3

Interpretasi FBI untuk Menilai Kualitas Perairan

|

Nilai Famili Biotik Indeks |

Status Kualitas Air |

Tingkat Pencemaran |

|

0,00 – 3,75 |

Sangat baik |

Tidak terpolusi bahan organik |

|

Sedikit | ||

|

3,76 – 4,25 |

Baik sekali |

terpolusi bahan |

|

organik Terpolusi | ||

|

4,26 – 5,00 |

Baik |

beberapa bahan organik Terpolusi agak |

|

5,01 – 5,75 |

Cukup |

banyak bahan |

|

organik Terpolusi | ||

|

5,76 – 6,50 |

Agak buruk |

banyak bahan |

|

organik Terpolusi | ||

|

6,51 – 7,25 |

Buruk |

sangat banyak bahan organik |

|

7,26 – 10,00 |

Buruk sekali |

Terpolusi berat bahan organik |

-

3.2 Kelimpahan Makroinvertebrata

Nilai kelimpahan tertinggi pada stasiun I adalah spesies Tarebia granifera dengan nilai kelimpahan 47,22 ind/m2 dan nilai kelimpahan terendah adalah spesies Radix balthica dengan nilai kelimpahan 2,78 ind/m2. Melimpahnya spesies Tarebia granifera diduga karena substrat dasar perairan yang berupa lempung berpasir dan pH perairan yang sesuai untuk jenis makroinvertebrata tersebut. Simamora (2009) melaporkan bahwa meskipun umumnya biota perairan hidup pada pH 7-8, namun beberapa jenis bentos dapat mentolerir perubahan faktor lingkungan yang besar dan drastis. Sedangkan rendahnya kelimpahan spesies Radix balthica dari famili Lymnaeidae dimungkinan karena kondisi substrat perairan berupa lempung berpasir yang tidak sesuai untuk mendukung kehidupan spesies tersebut. Menurut Purwanti et al. (2015) beberapa jenis gastropoda memang hanya ditemukan pada substrat tertentu saja dan famili Lymnaeidae lebih menyukai substrat yang dominan berpasir.

Nilai kelimpahan tertinggi pada stasiun II adalah spesies Tarebia granifera sebesar 450,93 ind/m2 dan nilai kelimpahan terendah adalah spesies Phanogomphus exilis dengan nilai kelimpahan 3,70 ind/m2. Seperti pada stasiun I,

melimpahnya spesies Tarebia granifera diduga karena pH perairan pada stasiun ini yang nilainya di atas 8 merupakan habitat yang sesuai bagi makroinvertebrata jenis tersebut. Selain itu, substrat dasar berupa pasir berlempung juga merupakan habitat bagi spesies tersebut (Purwanti et al., 2015). Rendahnya nilai kelimpahan untuk spesies Phanogomphus exilis karena sedikitnya vegetasi air yang digunakan sebagai habitat oleh spesies tersebut (Zakaria, 2017).

Nilai kelimpahan tertinggi pada stasiun II adalah spesies Tarebia granifera sebesar 450,93 ind/m2 dan nilai kelimpahan terendah adalah spesies Phanogomphus exilis dengan nilai kelimpahan 3,70 ind/m2. Seperti pada stasiun I, melimpahnya spesies Tarebia granifera diduga karena pH perairan pada stasiun ini yang nilainya di atas 8 merupakan habitat yang sesuai bagi makroinvertebrata jenis tersebut. Selain itu, substrat dasar berupa pasir berlempung juga merupakan habitat bagi spesies tersebut (Purwanti et al., 2015). Rendahnya nilai kelimpahan untuk spesies Phanogomphus exilis karena sedikitnya vegetasi air yang digunakan sebagai habitat oleh spesies tersebut (Zakaria, 2017).

Tabel 4

Hasil Pengamatan Makroinvertebrata pada Stasiun I Berdasarkan Family Biotic Index (FBI)

|

Famili |

Jumlah (Xi) |

Toleransi (ti) |

Xi*ti |

|

Parathelphusidae |

28 |

6 |

168 |

|

Gomphidae |

17 |

1 |

17 |

|

Nepidae |

6 |

8 |

48 |

|

Lumbricidae |

29 |

5 |

145 |

|

Gerridae |

14 |

8 |

112 |

|

Acrididae |

14 |

2 |

28 |

|

Philodromidae |

34 |

2 |

68 |

|

Curculionidae |

6 |

5 |

30 |

|

Pleuroceridae |

36 |

6 |

216 |

|

Thiaridae |

89 |

6 |

534 |

|

Naucoridae |

10 |

5 |

50 |

|

Semisulcospiridae |

5 |

8 |

40 |

|

Lymnaeidae |

3 |

6 |

18 |

|

Jumlah |

291 |

68 |

1.474 |

-

3.3 Family Biotic Index (FBI)

Metode Family Biotic Index (FBI) merupakan metode perhitungan tingkat pencemaran suatu perairan dengan menggunakan indikator berupa keberadaan makroinvertebrata (invertebrata berukuran besar) berdasarkan familinya. Hasil pengamatan makroinvertebrata berdasarkan FBI

untuk setiap stasiun pengamatan dapat dilihat pada Tabel 4-6.

Tabel 5

Hasil Pengamatan Makroinvertebrata pada Stasiun II

Berdasarkan Family Biotic Index (FBI)

|

Famili |

Jumlah (Xi) |

Toleransi (ti) |

Xi*ti |

|

Parathelphusidae |

47 |

6 |

282 |

|

Gomphidae |

4 |

1 |

4 |

|

Lumbricidae |

72 |

5 |

360 |

|

Philodromidae |

21 |

2 |

42 |

|

Curculionidae |

9 |

5 |

45 |

|

Pleuroceridae |

391 |

6 |

2.346 |

|

Thiaridae |

901 |

6 |

5.406 |

|

Atyidae |

65 |

6 |

390 |

|

Erpobdellidae |

83 |

10 |

830 |

|

Glossiphoniidae |

54 |

8 |

432 |

|

Naucoridae |

17 |

5 |

85 |

|

Semisulcospiridae |

485 |

8 |

3.880 |

|

Buccinidae |

35 |

8 |

280 |

|

Pachychilidae |

84 |

8 |

672 |

|

Eunicidae |

10 |

8 |

80 |

|

Vespidae |

6 |

6 |

36 |

|

Jumlah |

2.284 |

98 |

15.170 |

|

Tabel 6 | |||

|

Hasil Pengamatan |

Makroinverte |

brata pada Sta |

siun III |

|

Berdasarkan Family |

Biotic Index (F |

BI) | |

|

Famili |

Jumlah (Xi) |

Toleransi (ti) |

Xi*ti |

|

Parathelphusidae |

26 |

6 |

156 |

|

Lumbricidae |

9 |

5 |

45 |

|

Pleuroceridae |

368 |

6 |

2.208 |

|

Thiaridae |

583 |

6 |

3.498 |

|

Atyidae |

34 |

6 |

204 |

|

Erpobdellidae |

78 |

10 |

780 |

|

Glossiphoniidae |

46 |

8 |

368 |

|

Semisulcospiridae |

440 |

8 |

3.520 |

|

Viviparidae |

23 |

6 |

138 |

|

Buccinidae |

389 |

8 |

3.112 |

|

Pachychilidae |

32 |

8 |

256 |

|

Naididae |

41 |

8 |

328 |

|

Eunicidae |

11 |

8 |

88 |

|

Lymnaeidae |

10 |

6 |

60 |

|

Planariidae |

53 |

4 |

212 |

|

Jumlah |

2.143 |

103 |

14.973 |

Hasil perhitungan FBI pada Tabel 4, stasiun I dengan nilai 5,06 yang berarti termasuk kategori kualitas air cukup baik, dengan tingkat pencemaran terpolusi agak banyak (Dwitawati et al., 2015). Makroinvertebrata dari famili Thiaridae ditemukan dengan jumlah yang paling banyak dibandingkan famili lain yang ditemukan di

stasiun I dengan jumlah toleransinya (Xi*ti) sebesar 534. Pencemaran ringan pada stasiun I terlihat dengan ditemukan makroinvertebrarta Melanoides tuberculata yang menandakan bahwa suatu perairan sudah mengalami pencemaran tetapi masih dalam kondisi cukup baik (Sakban. et al., 2017). Spesies ini mampu bertahan pada kondisi perairan yang mengalami pencemaran karena memasukkan tubuhnya ke dalam cangkang kemudian memendamkan cangkangnya ke substrat dasar. Karyono et al. (2013) menambahkan bahwa Melanoides tuberculata merupakan organisme perairan yang menyukai habitat air beraliran deras serta bagian dasar yang agak berlumpur, hal ini sesuai dengan karakteristik perairan di stasiun I.

Nilai FBI stasiun II pada Tabel 5 menunjukkan nilai sebesar 6,64 yang berarti termasuk dalam kategori kualitas air buruk, dengan tingkat pencemaran terpolusi sangat banyak banyak (Dwitawati et al., 2015). Makroinvertebrata dari famili Thiaridae juga ditemukan dengan jumlah yang paling banyak dibandingkan famili lain yang ditemukan pada stasiun II dengan jumlah toleransinya (Xi*ti) sebesar 5406. Menurut Taqwa et al. (2014) spesies-spesies dari kelas Gastropoda, khususnya famili Thiaridae memiliki daya adaptasi yang sangat baik di berbagai substrat dan memiliki kemampuan yang tinggi untuk mengakumulasi bahan-bahan tercemar tanpa mati terbunuh karena menyembunyikan diri dalam cangkangnya. Ditemukannya Oligochaeta dari famili Lumbricidae dalam jumlah yang terbanyak pada stasiun II dibandingkan stasiun lainnya menunjukkan bahwa perairan tersebut mengalami penurunan kualitas air dan berada pada status pencemaran yang buruk (Setiawan, 2009).

Stasiun III menunjukkan hasil perhitungan nilai FBI sebesar 6,98 (Tabel 6) yang berarti termasuk dalam kategori kualitas air buruk, dengan tingkat pencemaran terpolusi sangat banyak (Dwitawati et al., 2015). Famili dari Semisulcospiridae memiliki jumlah toleransi (Xi*ti) paling tinggi yakni sebesar 3520. Hal ini dikarenakan jenis substrat berpasir sangat mendukung bagi populasi Semisulcospiridae untuk memiliki sebaran luas dan hidup menggerombol atau menempel pada satu tempat (Sakban et al., 2017). Spesies Tubifex tubifex hanya ditemukan pada stasiun III dimana spesies ini memiliki nilai toleransi yang sangat tinggi. Hal ini karena spesies Tubifex tubifex dari famili Naididae adalah hewan yang resisten dan

toleran dengan kadar oksigen terlarut yang rendah (Khairuddin et al., 2016). Sedangkan famili Thiaridae ditemui di semua stasiun dan mendominasi, karena famili ini termasuk makroinvertebrata yang tahan terhadap pencemaran (Widiyanto dan Ani, 2014).

-

3.4 Karakteristik Parameter Fisik dan Kimia Perairan

Hasil pengukuran suhu didapatkan rata-rata nilai suhu tertinggi pada stasiun III, yaitu 28,6⁰C. Sedangkan kisaran suhu terendah adalah stasiun I, yaitu 26,8⁰C. Suhu di setiap stasiun masih sesuai dengan kisaran suhu yang dibutuhkan untuk kehidupan makroinvertebrata. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sari (2017) yang mengatakan bahwa kisaran suhu yang optimal untuk kehidupan organisme air, termasuk makroinvertebrata berkisar antara 26⁰C - 31⁰C. Nilai rata-rata pH tertinggi didapatkan pada stasiun I sebesar 8,61 dan pH terendah pada stasiun III sebesar 8,29. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut nilai pH di Tukad Badung pada stasiun I-III masih sesuai dengan habitat makroinvertebrata, karena nilai pH < 5 atau > 9 tidak sesuai bagi kehidupan biota perairan, termasuk makroinvertebrata (Junaidi et al., 2010).

Rata-rata kandungan oksigen terlarut (DO) tertinggi terdapat pada stasiun I sebesar 8,15 mg/L dan DO terendah didapatkan pada stasiun III sebesar 6,42 mg/L. Tingginya nilai DO pada stasiun I disebabkan karena stasiun ini memiliki kecepatan arus paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Pasisingi et al. (2014) menyatakan bahwa perairan mengalir cenderung memiliki kandungan oksigen terlarut yang tinggi dibandingkan dengan perairan tergenang, karena pergerakan air memberikan peluang terjadinya difusi oksigen dari udara ke air. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai DO masih sesuai bagi habitat makroinvertebrata. Menurut Pergub Bali No. 16 Tahun 2016 mengenai baku mutu kualitas air berdasarkan kelas, hasil pengukuran DO yang didapatkan termasuk dalam kategori kelas I, dimana nilai minimum DO kelas I adalah 6 mg/L.

Nilai rata-rata BOD5 tertinggi, yaitu pada stasiun II sebesar 5,32 mg/L dan nilai BOD5 terendah sebesar 2,35 mg/L, yaitu pada stasiun I. Perbedaan nilai BOD5 di setiap stasiun penelitian dapat disebabkan oleh perbedaan jumlah bahan organik yang terkandung (Pasisingi et al., 2014).

Semakin banyak bahan organik, semakin banyak mikroba yang hidup (Sandi et al., 2017). Untuk hidupnya mikroba memerlukan oksigen, sehingga semakin banyak mikroba mengakibatkan semakin rendah kadar oksigen terlarut dalam air (Ratih et al., 2015). Hasil pengukuran menunjukkan rata-rata nilai kecepatan arus tertinggi pada stasiun I sebesar 0,56 m/s, sedangkan kecepatan arus terendah yaitu sebesar 0,32 m/s pada stasiun II. Sibuea et al. (2015) mengatakan bahwa kecepatan arus air dari suatu badan air ikut menentukan penyebaran organisme yang hidup di badan air tersebut.

Berdasarkan hasil substrat, stasiun I memiliki tekstur substrat lempung berpasir karena kecepatan arus di lokasi ini cukup tinggi. Substrat lempung berpasir merupakan habitat yang sangat cocok bagi Crustacea dan Oligochaeta, sehingga organisme dari famili Parathelphusidae dan Lumbricidae banyak ditemukan pada stasiun tersebut (Fadillah et al., 2015). Stasiun II yang substratnya pasir berlempung merupakan habitat yang sesuai bagi organisme dari kelas Gastropoda, Crustacea dan Oligochaeta. Hal ini sesuai dengan pernyataan Yunitawati et al. (2012) bahwa makroinvertebrata famili Parathelphusidae dari kelas Crustacea dan Gastropoda banyak ditemukan pada habitat yang cenderung berlumpur (lempung) hingga berpasir. Sedangkan stasiun III dengan jenis substrat pasir cenderung memudahkan organisme ini untuk bergerak dan bergeser ke tempat lain, sehingga makroinvertebrata yang paling banyak ditemukan berupa Gastropoda (Daeli et al., 2013).

Indeks keanekaragaman (H’) dari ketiga stasiun pengamatan di perairan Tukad Badung termasuk dalam kategori keanekaragaman sedang. Kelimpahan makroinvertebrata setiap stasiun termasuk sangat banyak, kelimpahan tertinggi stasiun I dan II adalah spesies Tarebia granifera sebesar 47,22 ind/m2 dan 450,93 ind/m2; sedangkan kelimpahan tertinggi pada stasiun III adalah spesies Elimia potosiensis sebesar 340,74 ind/m2. Hasil pengukuran parameter fisik dan kimia perairan masih berada dalam kisaran yang optimal untuk kehidupan makroinvertebrata dan masih sesuai dengan baku mutu kualitas air. Kondisi kualitas perairan Tukad Badung berdasarkan perhitungan FBI pada stasiun I termasuk kategori

kualitas air yang cukup baik dengan tingkat pencemaran terpolusi agak banyak, sedangkan stasiun II dan stasiun III termasuk kategori kualitas air yang buruk dengan tingkat pencemaran terpolusi sangat banyak.

Daftar Pustaka

Brower, J. E., Zar, J. H., & Ende, C. N. (1998). Field and Laboratory Methods for General Ecology. Boston, USA: Graw Hill.

Daeli, F. F., Falmi Y. & Dony. A. (2013). Keanekaragaman Makrozoobentos di Perairan Pulau Belakang Padang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Skripsi. Pangkalpinang, Indonesia: Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Desai, P. & Rita, K. (2016). Employing “Macroinvertebrate assemblage”, to Study the Preliminary Biotic Integrity of Freshwater Ecosystem with Reference to Taxa Tolerance Values and Matrices. International Journal of Advanced Research, 4 (7), 134-138.

Dwitawati, D., Ani S., Joko W. (2015). Biomonitoring Kualitas Air Sungai Gandong dengan Bioindikator Makroinvertebrata Sebagai Bahan Petunjuk Praktikum pada Pokok Bahasan Pencemaran Lingkungan SMP Kelas VII. Jurnal Florea, 2(1), 41-46.

Easton, J. A., Huselid, L., & Abreu, A. (2012). Invertebrate Identification Guide. Florida, USA: Florida

International University.

Fachrul, M. F. (2007). Metode Sampling Bioteknologi. Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara.

Fadillah, N., Pindi, P., & Maragunung, D. (2015).

Struktur Komunitas Makrozoobentos Sebagai Indikator Perubahan Kualitas Perairan di Sungai Belawan Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. Skripsi. Medan, Indonesia: Universitas Sumatera Utara.

Ferianto, H. Y. (2012). Keanekaragaman Serangga Air Sebagai Penduga Kualitas Perairan pada Sungai Maron dan Sungai Sempur, Seloliman, Trawas, Mojokerto. Skripsi. Surabaya, Indonesia: Universitas Airlangga.

Husamah, Fatchur, R. & Hedi, S. (2016). Struktur Komunitas Collembola pada Tiga Tipe Habitat Sepanjang Daerah Aliran Sungai Brantas Hulu Kota Batu. Jurnal Bioedukasi, 9(1), 45-50.

Junaidi, E., Effendi, P. & Joko. (2010). Kelimpahan Populasi dan Pola Distribusi Remis (Corbicula sp.) di Sungai Borang Kabupaten Banyuasin. Jurnal Penelitian Sains, 13(3), 50-54.

Kartikasari, D., Catur, R., & Endang, A. (2013).

Application of Water Quality and Ecology Indices of Benthic Macroinvertebrate to Evaluate Water Quality

of Tertiary Irrigation in Malang District. The Journal of Tropical Life Science, 3(3), 193-201.

Karyono, M., Ramadan A. & Bustamin. (2013). Kepadatan dan Frekuensi Kehadiran Gastropoda Air Tawar di Kecamatan Gambusa Kabupaten Sigi. E-Jipbio, 1(1), 57-64.

Khairuddin, Muhammad Y. & Abdul S. (2016). Analisis Kualitas Air Kali Ancar dengan Menggunakan Bioindikator Makroinvertebrata. Jurnal Biologi Tropis, 16(2), 10-22.

Maruru, S. M. M. (2012). Studi Kualitas Air Sungai Bone dengan Metode Biomonitoring. Skripsi. Gorontalo, Indonesia: Universitas Negeri Gorontalo.

Muthmainnah, D. (2013). Keanekaragaman

Makrobenthos di Rawa Lebak Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Jakarta, Indonesia: Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum.

Pasisingi, N., Pratiwi, N. T. M.., & Krisanti, M. (2014). Kualitas Perairan Sungai Cileungsi Bagian Hulu Berdasarkan Kondisi Fisik-Kimia. Jurnal Ilmu Perairan, Pesisir , dan Perikanan (DEPIK), 3(1), 56-64.

Peraturan Gubernur Bali. (2016). Peraturan Gubernur Bali No. 16 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup. Bali, Indonesia: Pemerintah Provinsi Bali.

Purwanti, T., Rofiza, Y. & Arief, A. P. (2015). Struktur Komunitas Gastrpoda di Sungai Sangkir Anak Sungai Rokan Kiri Kabupaten Rokan Hulu. Skripsi. Riau, Indonesia: Universitas Pasir Pengaraian.

Rahayu, Rudy, Meine, Indra, & Bruno. (2009).

Monitoring Air di Daerah Aliran Sungai. Bogor,

Indonesia: World Agroforestry.

Ratih, I., Wahyu, P., & Roro, E. S. (2015). Inventarisasi Keanekaragaman Makrozoobentos di Daerah Aliran Sungai Brantas Kecamatan Ngoro Mojokerto Sebagai Sumber Belajar Biologi SMA Kelas X. Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia, 1(2), 158-169.

Ruswahyuni. (2010). Populasi dan Keanekaragaman Hewan Makrobentos pada Perairan Tertutup dan Terbuka di Teluk Awur, Jepara. Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan, 2(1), 11-20.

Sakban, M. A., Ary, S. N., & Fibria K. (2017).

Keanekaragaman Makrozoobentos Sebagai

Bioindikator Kualitas Air Telaga Mili di Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal. Dalam Prosiding Seminar Nasional Sains dan Entrepreneurship IV

Tahun 2017. Semarang, Indonesia, 26 Agustus 2017 (pp. 525-533).

Sandi, M. A., Arthana, I. W., & Sari, A. H. W. (2017). Bioassessment dan Kualitas Air Daerah Aliran Sungai Legundi Probolinggo Jawa Timur. Journal of Marine and Aquatic Sciences, 3(2), 233-241.

Sari, I. N. (2017). Keanekaragaman dan Distribusi Makrozoobenthos di Sungai Progo Tengah. Skripsi. Yogyakarta, Indonesia: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Setiawan, D. (2009). Studi Komunitas Makrozoobenthos di Perairan Hilir Sungai Lematang Sekitar Daerah Pasar Bawah Kabupaten Lahat. Skripsi. Palembang, Indonesia: Universitas Sriwijaya.

Sibuea, A. D., Miswar, B. M. & Yunasfi. (2015). Keanekaragaman Jenis Ikan dan Keterkaitannya Parameter Fisika Kimia Perairan Estuari Suaka Margasatwa Karang Gading Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Skripsi. Medan, Indonesia: Universitas Sumatera Utara.

Simamora, Dahlia R. (2009). Studi Keanekaragaman Makrozoobentos di Aliran Sungai Padang Kota Tebing Tinggi. Skripsi. Medan, Indonesia: Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara.

Taqwa, Rella N., Max R. M. & Ruswahyuni. (2014). Studi Hubungan Substrat Dasar dan Kandungan Bahan Organik dalam Sedimen dengan Kelimpahan Hewan Makrobenthos di Muara Sungai Sayung Kabupaten Demak. Journal of Maquares, 3(1), 125-133.

Wardoyo, S. T. H. (1989). Kriteria Kualitas Air untuk Pertanian dan Perikanan. Makalah pada Seminar

Pengendalian Pencemaran Air. Dirjen Pengairan Departemen Pekerjaan Umum. Bandung.

Widiyanto, J., & Ani S. (2014). Biomonitoring Kualitas Air Sungai Madiun dengan Bioindikator Makroinvertebrata. Skripsi. Madiun, Indonesia: Fakultas MIPA IKIP PGRI Madiun.

Yunitawati, Sunarto & Zahidan, H. (2012). Hubungan antara Karakteristik Substrat dengan Struktur Komunitas Makrozoobentos di Sungai Cantigi, Kabupaten Indramayu. Jurnal Perikanan dan Kelautan, 3(3), 221-227.

Zakaria, F. R. N. (2017). Kualitas Air Berdasarkan Komunitas Serangga Akuatik pada Empat Danau di Sekitar Kampus IPB Dramaga, Bogor, Indonesia. Skripsi. Bogor, Indonesia: Institut Pertanian Bogor.

Curr.Trends Aq. Sci. I(1): 16-23 (2018)

Discussion and feedback