PECALANG SEGARA: SATUAN TUGAS KEAMANAN TRADISIONAL PENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN PANTAI DAN LAUT: STUDI KASUS DI DESA PAKRAMAN PEMUTERAN, GROKGAK, BULELENG, BALI

on

PECALANG SEGARA: SATUAN TUGAS KEAMANAN TRADISIONAL PENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN PANTAI DAN LAUT:

STUDI KASUS DI DESA PAKRAMAN PEMUTERAN, GROKGAK, BULELENG, BALI

Anantawikrama Tungga Atmadja 1), Nengah Bawa Atmadja2), dan Tuty Maryati3) 1)Jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Undiksha, Singaraja 2)Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Undiksha, Singaraja 3)Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Undiksha, Singaraja Email: nengah_bawa_atmadja@yahoo.co.id

Abstract

This article is about background of founding pecalang segara (seashore security) and its role in preserving the beach and sea environment in Desa Pakraman Pemuteran, Grokgak, Buleleng, Bali. The disccusion of this problem is done through field research, using qualitative approach that is based on critical social theory. Result of this research shows that local community preserve their ocean because of ideology, ecology, economy, and sociology reason. The role of pecalang segara is very important, such restoration and coral cultivation, control and giving sanction toward crime on seashore and ocean ecosystem. This activity needs cooperation with any party, namely desa pakraman, desa dinas, hotel owner, local government, NGO, etc.

Keywords: pecalang segara, preservation, seashore and ocean ecosystem.

Desa Pakraman Pemuteran merupakan desa pantai sehingga banyak warganya bermatapencarian sebagai nelayan. Pada awal tahun 1990-an timbul perubahan teknik penangkapan ikan, yakni mereka memakai potasium dan bahan peledak. Pemakaian teknik ini bertalian dengan semakin kuatnya penetrasi ideologi pasar yang berintikan pada keserakahan sehingga manusia mengeksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan guna mendapatkan uang sebanyak-banyaknya agar bisa memenuhi kebutuhan barang dan jasa lewat pasar. Bahkan yang tidak kalah pentingnya manusia tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, nilai guna dan nilai simbolik sehingga keserakahan mereka menjadi bertambah hebat (Atmadja, 2010; Aryo, 2012; Groz, 2005; Fakih, 2003).

Praktik sosial perusakan ekosistem laut dan pantai di Desa Pakraman Pemuteran diperkuat pula oleh gagasan warga desa tentang hakikat sumberdaya alam yang dianggap tidak terbatas dan

bersifat terbuka atau tidak ada kepemilikan secara eksklusif sehingga setiap orang bebas menggunakannya, sesuai dengan keinginannya. Walaupun dipakai secara bebas dan tanpa batas, sumberdaya alam tidak akan habis dan tidak akan rusak, karena alam dapat memperbarui dirinya secara alamiah.

Pada mulanya pemakaian potasium dan bahan peledak bersifat kadang kala dan agen yang memakainya amat terbatas. Namun sejak era Reformasi pada tahun 1997, menunjukkan gejala yang menarik, yakni pemakaian potasium dan bahan peledak menjadi mode di kalangan para nelayan di Desa Pakraman Pemuteran. Dengan mengacu kepada strukturalisme (Kurzweil, 2004) kondisi ini tidak saja karena gagasan mereka tentang hakikat sumberdaya alam yang bersifat terbuka dan mampu menyembuhkan dirinya sendiri dari kerusakan, tetapi bertalian pula dengan perubahan sistem politik di Indonesia, yakni pergantian Orde Baru menjadi Orde Reformasi. Perubahan ini selain menyangkut

pergantian struktur politik, memunculkan pula struktur kognitif yang mengutub, bersifat oposisi biner atau rwa bhineda sebagai berikut.

Orde Baru : Orde Reformasi Kekuasaan hegemonik : Kekuasaan nonhegemonik Kekuasaan dominatif : Kekuasaan nondominatif Kewibawaan aparatus : Kewibawaan aparatus negara negara kuat lemah

Bertindak tegas : Melakukan pembiaran Pelanggaran bisa : Pelanggaran semarak diminimalisir

Takut merusak : Berani merusak lingkungan diminimalisir

Lingkungan lestari : Lingkungan rusak

Dengan berpegang pada paparan ini dapat dikemukakan bahwa pada masa Orde Baru pemakaian potasium dan bahan peledak jarang digunakan, karena kekuasaan negara hegemonik dan dominatif, kewibawaan aparatus negara kuat dan mampu bertindak tegas sehingga pelanggaran bisa diminimalisir. Akibatnya, ekosistem pantai dan laut di Desa Pakraman Pemuteran relatif terjaga kelestariannya. Pada era Orde Reformasi muncul struktur kognitif yang sebaliknya, yakni kekuasaan negara nonhegemonik dan nondominatif, kewibawaan aparatus negara lemah bahkan cendrung melakukan pembiaran sehingga pelanggaran semarak. Akibatnya, praktik penangkapan ikan memakai potasium dan bahan peledak menjadi mode sehingga kerusakan ekosistem pantai dan laut tidak terhindarkan. Dengan meminjam gagasan Korten (1993) bisa pula dikatakan bahwa mereka menerapkan sistem ekonomi koboi, bukan sistem ekonomi astronot dengan harapan bisa mendapatkan hasil tangkapan ikan yang sebanyak-banyaknya, tanpa memperhatikan kelestariannya sehingga kerusakan ekosistem pantai dan laut di Desa Pakraman Pemuteran tidak terhindarkan.

Pada tahun 1998 terjadi perubahan paradigma pengelolaan sumberdaya pantai dan laut secara drastik atau bahkan bertolak belakang daripada masa sebelumnya, yakni tidak merusak melainkan melestarikan. Atau mereka tidak lagi menerapkan sistem ekonomi koboi melainkan sistem ekonomi astronot (Korten, 1993). Gejala ini ditandai oleh pembentukan pecalang segara yang diberikan peran khusus untuk menjaga kelestarian ekosistem pantai dan laut. Pecalang segara bertugas secara

baik terbukti dari adanya kenyataan bahwa kerusakan terumbu karang secara perlahan-lahan bisa dipulihkan sehingga desa pakraman ini memperoleh Kalpa Taru. Bahkan Desa Pakraman Pemuteran berkembang menjadi pusat pariwisata bahari yang cukup terkenal di Buleleng. Gejala ini tercermin dari berdirinya banyak hotel pada kawasan pantai Desa Pakraman Pemuteran. Daya tariknya adalah ekosistem pantai dan laut termasuk di dalamnya terumbu karang yang semula rusak berat, namun berkat kerja keras pecalang segara, bekerja sama dengan berbagai pihak maka secara perlahan-lahan kondisinya terpulihkan sehingga memunculkan daya tarik bagi wisatawan.

Kenyataan ini amat menarik dikaji karena fenomenanya kontradiktif, yakni semula mereka serakah mengkonsumsi modal natural sehingga timbul kerusakan ekosistem pantai dan laut yang sangat parah. Namun dalam perkembangan selanjutnya, mereka justru berbalik, yakni melakukan pelestarian dengan cara membentuk pecalang segara. Gejala ini memunculkan pertanyaan, yakni “mengapa masyarakat Desa Pakraman Pemuteran melakukan pelestarian ekosistem pantai dan laut dengan menggunakan pecalang segara ?” “Bagaimana praktik sosial pecalang segara dalam melestarikan ekosistem pantai dan laut pada kawasan Desa Pakraman Pemuteran?

Dalam rangka menjawab pertanyaan ini digunakan paradigma teori sosial kritis yang berasumsi bahwa manusia atau kelompok sosial sebagai agen selalu berstrata, yakni membentuk kelas sosial dan melakukan praktik sosial secara meruang dan mewaktu, memakai struktur kognitif atau habitus sebagai skemata disposisional. Praktik sosial tidak pernah ajeg, tetapi berdinamika, penuh dengan perjuangan disertai konflik atau bahkan kekerasan. Kesemuanya ini tidak bisa dilepaskan dari permainan kepentingan, kekuasaan guna menegakkan suatu ideologi dan atau melayani hasrat karnal dan libidinal (Atmadja, 2010; Ritzer, 2012; Barker, 2004; Giddens, 2003; Piliang, 2004; Edkins dan Williams ed. 2010; Jay, 2005; Kellner, 2003; Subono, 2010; Saeng, 2012; Bourdieu, 2010).

Jawaban atas pertanyaan ini sangat bermanfaat, yakni: pertama, kegunaan teoretis terkait dengan penambahan pembendaharaan pengetahuan tentang paradigma dan praktik sosial komunitas lokal dalam mengelola ekosistem pantai dan laut. Kedua, manfaat

praksis, yakni teori yang bisa diaplikasikan guna meningkatkan usaha pelestarian ekosistem pantai dan laut pada Desa Pakraman Pemuteran dan komunitas lain yang memiliki masalah sejenis, dengan latar belakang sosiokultural yang mirip dengannya.

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif kritis sehingga sasarannya tidak saja menggali makna emik, tetapi juga menciptakan makna etik sehingga jawaban atas pertanyaan yang diajukan menjadi lebih dalam, holistik dan kritis. Sebab, aspek yang digali dan dibongkar, selain menyangkut gejala sosial budaya yang tampak, juga aspek yang transendental, yakni permainan kekuasaan, ideologi, kepentingan, dan hasrat yang direpresentasikan oleh praktik sosial dan artefak yang digunakan pada struktur sosial (Denzin dan Lincoln ed. 2009; Salam, 2011). Teknik pengumpulan data adalah wawancara mendalam (informan ditunjuk secara purposif), observasi terhadap praktik sosial, ruang dan artefaktual serta studi dokumen, misalnya awig-awig desa pakraman, surat-surat resmi dari pecalang segara, desa pakraman, dll. Aneka teknik ini dipakai secara terpisah dan secara triangulatif agar kesahihan data terjamin. Data diolah memakai teknik analisis data secara kualitatif, disertai dengan pola berpikir dekonstruktif semiotika termasuk di dalamnya pemakaian hermeneutik melingkar sehingga terbentuk narasi secara kritis.

Desa Pakraman Pemuteran merupakan desa pantai, terletak di Kecamatan Grokgak, Buleleng, Bali. Desa ini mudah dijangkau, karena terletak pada jalan raya Singaraja – Gilimanuk. Dengan mengacu kepada Covarrubias (1972) dan Perda Propinsi Bali Nomor 3/2001 tentang Desa Pakraman dapat dikatakan bahwa Desa Pakraman Pemuteran adalah republik kecil yang memiliki beberapa ciri, yakni: pertama, wilayah yang jelas batas-batasnya. Kedua, memiliki anggota, yakni kuren (keluarga batih) sebagai krama desa atau dewan desa. Ketiga, sistem pemerintahan secara kolektif yang disebut prajuru desa pakraman – bendesa desa pakraman sebagai ketuanya. Keempat, memiliki sejumlah pura antara lain Pura Puseh, Pura Bale Agung dan Pura Dalem. Kelima, memiliki ideologi, yakni Tri Hita Karana (THK) sebagai landasan dan sekaligus tujuan bagi desa

pakraman, yakni mewujudkan kesejahteraan berdasarkan keharmonisan hubungan antara manusia dan lingkungan (Palemahan), hubungan antarsesama manusia (Pawongan), dan hubungan antara manusia dengan Tuhan (Parhyangan).

Dalam rangka mewujudkan tujuan ini maka desa pakraman membentuk pecalang, yakni “... satgas (satuan tugas) keamanan tradisional masyarakat Bali yang mempunyai wewenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah, baik ditingkat banjar pakraman dan atau di wilayah desa pakraman (Perda Nomor 3/2001 tentang Desa Pakraman, BAB I, Pasal 1). Desa Pakraman Pemuteran sebagai desa pantai membentuk pecalangsegara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban pemanfaatan sumberdaya pantai dan laut guna mewujudkan kesejahteraan warga desa.

-

3.1 Latar belakang pembentukan pecalang segara

Alasan maknawi yang melatarbelakangi pembentukan pecalang segara di Desa Pakraman Pemuteran adalah sebagai berikut.

Pada Zaman Orde Baru hubungan antara desa pakraman dan desa dinas bersifat subordinat dan superordinat. Gejala ini terkait dengan sistem pemerintahan pada Zaman Orde Baru yang bersifat sentralisir. Pemerintah desa dinas sebagai kepanjangan tangan dan representasi penguasa supradesa memiliki kekuasaan sangat besar (Antlov, 2002). Hubungan antara kedua lembaga ini diibaratkan sebagai suami istri. Keberlakuan ideologi patriarki mengakibatkan perumpamaan ini bermuatan ideologis, yakni desa dinas sebagai suami menghegemoni desa pakraman sebagai istri (Atmadja, 2010). Akibatnya, kebijakan politik di desa ditentukan oleh pemerintah desa dinas sebagai penjabaran atas kebijakan yang digariskan oleh penguasa supradesa. Sebaliknya, desa pakraman hanya mengekor sehingga hanya sebagai pelengkap atas permainan kekuasaan pada tingkat desa.

Pada Zaman Orde Reformasi terjadi pembalikan pada struktur sosial, yakni desa pakraman sebagai superordinat, sedangkan desa dinas sebagai subordinat. Apalagi pada masa ini muncul politik identitas Ajeg Bali yang terfokus pada penguatan

posisi desa pakraman sebagai basis budaya Bali berdasarkan agama Hindu. Hal ini menimbulkan implikasi terhadap eksistensi desa pakraman, yakni posisinya lebih kuat sehingga bisa menghegemoni desa dinas dalam menerapkan kebijakan guna mewujudkan ideologi THK antara lain menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dan lingkungan alam sebagai persyaratan bagi terwujudnya kesejahteraan hidup manusia (Atmadja, 2010).

Walapun posisi desa pakraman kuat dalam menegakkan ideologi THK, namun di Desa Pakraman Pemuteran justru terjadi sebaliknya, yakni mengalami kegagalan. Gejala ini terbukti dari adanya kenyataan bahwa pantai dan laut atau PalemahanDesa Pakraman Pemuteran rusak berat sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi menurun. Ketidaksesuaian antara teks ideal (ideologi THK dan Perda tentang Desa Pakraman yang mengharuskan desa pakraman harmoni dengan alam) dan teks sosial (tindakan sosial yang menimbulkan kerusakan pada ekosistem pantai dan laut) mendorong Desa Pakraman Pemuteran membentuk pecalang segara. Tindakan ini diperkuat pula oleh Perda Provinsi Bali tentang Desa Pakraman yang mengharuskan setiap desa pakraman di Bali untuk membentuk pecalang. Berkenaan dengan itu maka Awig-awig Desa Pakraman Pemuteran memuat ketentuan tentang pecalang secara umum yang dilengkapi dengan awig-awig khusus tentang pecalang segara. Dengan demikian keberadaan pecalang segara di Desa Pakraman Pemuteran sangat kuat, karena tidak saja memiliki landasan yuridis-formal, tetapi juga bersifat fungsional, yakni sebagai kepanjangan tangan desa pakraman dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap ekosistem pantai dan laut (palemahan desa).

-

(b) Pasih= Uma Abian bagi nelayan

Krama Desa Pakraman Pemuteran yang ber-pengupa-jiwa sebagai nelayan mengenal dalil, yakni “Pasih = Uma Abian”. Artinya, laut (pasih) disamakan dengan sawah (uma) tegalan atau ladang (abian), yakni ruang nafkah guna memenuhi kebutuhan dasar keluarga akan barang dan atau jasa. Zaman Reformasi mengakibatkan penguatan terhadap pembalikan struktur kognisi tentang ruang nafkah, yakni laut yang semula adalah kawan, dijadikan lawan sehingga harus dikalahkan lewat

penerapan sistem ekonomi koboi. Akibatnya, ekosistem pantai dan laut rusak sehingga terjadi penurunan hasil tangkapan ikan secara drastik – ekonomi keluarga para nelayan pun terganggu.

Dengan mengikuti Marxisme (Lukack, 2010; Magnis-Suseno, 1999; Hidayatullah, 2009; Elstern, 2000; Pa’at, 2011; Goan, 2011) gangguan pada basis ekonomi keluarga - berlanjut pada desa pakraman-mengingat anggota desa pakraman adalah keluarga, memunculkan kesadaran baru berwujud praktik sosial memperbaiki kerusakan ekosistem pantai dan laut. Pencapaian sasaran ini membutuhkan penyesuaian pada aspek struktur sosial, yakni Desa Pakraman Pemuteran membentuk pecalang segara. Desa pakraman secara mudah bisa membentuk pecalang segara, sebab dia memiliki otoritas yang tidak saja bertumpu pada Perda Propinsi Bali tentang Desa Pakraman yang mengharuskan desa pakraman membentuk pecalang, tetapi meminjam gagasan Bourdieu (2010) karena dia memiliki pula kapital ekonomi, sosial, kultural, dan simbolik yang bisa dialihkan menjadi modal kuasa untuk membentuk dan memerintahkan pecalang segara atau bahkan krama desa agar menjaga kelestarian ekosistem pantai dan laut.

Pemerintah Kabupaten Buleleng mengembangkan Desa Pakraman Pemuteran sebagai pusat pariwisata bahari. Daya tariknya adalah ekosistem pantai dan laut, terutama terumbu karang. Pengusaha pariwisata (pemilik hotel) sangat berkepentingan untuk mengatasi masalah kerusakan ekosistem laut dan pantai di desa pakraman ini dengan alasan “Ekosistem pantai dan laut lestari = dolar lestari”. Dengan demikian keterlibatan mereka dalam gerakan pelestarian lingkungan tidak hanya karena alasan ekologis, tetapi secara dekonstruksif memiliki pula alasan tersembunyi, yakni motif pragmatis ekonomis, yakni melestarikan masukan finansial yang disimbolkan dengan dolar. Gejala ini memperkuat gagasan Marxisme bahwa para pengusaha secara faktual memang tampak menjunjung nilai-nilai moral, namun di balik itu mereka sebenarnya menutupi kepentingan-kepentingan egoisnya, yakni mencari keuntungan berbentuk dolar (Maliki, 2012). Berkenaan dengan itu maka semboyan “Ekosistem pantai dan laut lestari = dolar lestari”

tidak netral, tetapi bermuatan ideologi, yakni ideologi pasar yang tertuang dalam bentuk tindakan komodifikasi lingkungan guna mendapatkan masukan finansial berwujud dolar.

Pecapaian tujuan ini mengharuskan pengusaha pariwisata untuk mengatasi kerusakan ekosistem pantai dan laut dengan cara menggandeng desa pakraman. Alasannya, kegiatan pelestarian sulit diwujudkan, mengingat pengusaha pariwisata memang memiliki modal ekonomi, namun masih membutuhkan modal sosial, kultural dan simbolik untuk dialihkan menjadi modal kuasa guna menggerakkan krama desa agar bersedia mendukung gagasannya. Kerja sama dengan desa pakraman sangat tepat, sebab dia memiliki aneka modal tersebut sehingga secara mudah bisa membentuk pecalang segara dan atau menggerakkan partisipasi warga desa, baik secara mandiri maupun berkelompok agar ikut serta dalam melakukan gerakan pelestarian ekosistem pantai dan laut.

Desa Pakraman Pemuteran mendukung gagasan ini dengan alasan, yakni: pertama, basis ekonomi para nelayan akan terpulihkan. Kedua, jika kegiatan bisnis pariwisata berkembang maka terjadi tetesan dolar kepada krama desa lewat penyerapan tenaga kerja lokal. Ketiga, bisnis pariwisata memberikan peluang bagi pemasaran produk lokal sebagai penunjang bisnis pariwisata. Keempat, bisnis pariwisata memunculkan diversifikasi nafkah, yakni nelayan, petani, dan karyawan perusahan pariwisata sehingga peluang untuk meningkatkan pendapatan keluarga bertambah besar. Kelima, desa pakraman mendapatkan masukan finansial dari dana filantropi dan atau tanggung jawab sosial perusahaan pariwisata. Masukan finansial ini bisa memperkuat basis ekonomi desa pakraman guna mewujudkan aneka program yang terkait dengan pengaktualisasian ideologi THK.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelestarian ekosistem pantai dan laut memberikan keuntungan finansial pada desa pakraman dan kuren. Modal finansial amat penting mengingat gagasan Marxisme setiap struktur sosial memerlukan basis ekonomi guna mempertahankan kelangsungan hidupnyaMarxisme (Lukack, 2010; Magnis-Suseno, 1999; Hidayatullah, 2009; Elstern, 2000; Pa’at, 2011; Goan, 2011: Sanderson, 1993). Dengan adanya kenyataan ini dapat dikatakan bahwa pengusaha

pariwisata dan desa pakraman terikat pada gagasan yang sama, yakni ideologi pasar sehingga komodifikasi lingkungan menjadi benar dan baik adanya. Persamaan kepentingan berbingkai ideologi pasar yang bermuara pada komodifikasi lingkungan, mengakibatkan desa pakraman dan pengusaha pariwisata berkerja sama secara sinergis.

Masukan finansial bagi pengusaha pariwisata dan desa pakraman cukup mengembirakan, mengingat sejak desa ini dijadikan sebagai kawasan pariwisata, yakni tahun 1990 – 2010, kondisinya terus membaik. Keadaan ini bersamaan dengan keberhasilan mereka menjaga kelestarian terumbu karang, bahkan kondisinya lebih indah, karena ditata secara ekologis dan teknologis. Bukti bahwa kawasan ini berkembang secara baik adalah jumlah hotel pada tahun 2010 cukup banyak, yakni pertama satu hotel berbintang lima, yaitu Matahari Beach Resort. Kedua enam hotel melati, yakni Adi Asri, Amerta Bali, Pondok Sari Beach Resort, Puri Ganesa Villas, Taman Sari Bali Cottages, dan Taman Sinili Wahana. Ketiga, tiga pondok wisata, yakni PT Puri Ganesa, Panorama Laut, dan Bukit Kaja Kauh. Ada pula satu restoran, yakni Pondok Sari Restoran. Dengan adanya fasilitas ini maka tidak mengherankan jika Desa Pakraman Pemuteran berkembang menjadi kawasan pariwisata yang sangat penting di Kabupaten Buleleng.

Masukan finansial yang diharapkan oleh desa pakraman mulai terwujud, terlihat misalnya pada sumbangan pengusaha hotel untuk dana ritual, dana perbaikan dan pemeliharaan pura, fasilitas umum, dll. Pengusaha hotel juga memberikan kontribusi bagi pendidikan, misalnya mereka membentuk Yayasan Pendidikan Kanak-Kanak. Masukan finansial ini tentu saja sangat menguntungkan bagi Desa Pakraman Pemuteran. Namun di balik keuntungan yang mereka dapatkan, maka secara dekonstruktif bisa memunculkan masalah, yakni bantuan finansial dapat berfungsi sebagai sarana penjinakan terhadap desa pakraman. Desa pakraman mengikuti begitu saja kebijakan pengusaha pariwisata karena uang yang mereka terima menyebabkan mereka sungkan atau lek kepada agen yang memberinya, yakni pengusaha pariwisata. Pola hubungan seperti ini selalu bisa terjadi, mengingat bahwa dalam sistem ekonomi kapitalis, uang merupakan sumber kekuasaan bagi seseorang dan atau kelompok sosial dalam struktur sosial (Atmadja, 2010).

Desa pakraman sebagai stuktur sosial dan kelompok pecalang segara sebagai bagiannya, selalu berkaitan dengan struktur sosial lainnya guna mempertahakan eksistensinya. Berkenaan dengan itu maka pendirian pecalang segara tidak bisa dilepaskan dari dorongan dan kerja sama dengan lembaga lainnya. Lembaga yang mempelopori gerakan pelestarian ekosistem pantai dan laut di desa pakraman ini adalah Yayasan Karang Lestari yang didirikan oleh I Gusti Agung Prana, pengelola Taman Sari Hotel. Dalam perkembangan selanjutnya muncul Yayasan Bahari Nusantara dan World Wild Fund (WWF). Lembaga-lembaga ini tergolong ke dalam kelompok masyarakat sipil yang menaruh perhatian besar terhadap masalah lingkungan hidup.

Peran negara atau masyarakat politik tidak bisa diabaikan yang tercermin pada kebijakan Dinas Perikanan dan Kelautan, Pemerintah Kabupaten Buleleng. Lembaga ini membentuk POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas) yang beranggotakan pecalang segara dan nelayan, baik secara individu maupun berkelompok – mereka mengenal beberapa kelompok nelayan. Mereka bekerja sama guna mengawasi ekosistem pantai dan laut agar terjaga kelestariannya. Bahkan yang tidak kalah pentingnya, Menteri Perikanan dan Kelautan memberikan pula bantuan kepada POKMASWAS, yakni dua buah kapal patroli berukuran tujuh meter dengan kekuatan mesin 85 tenaga kuda, dilengkapi instrumen sonar dan global positition system (GSP) untuk survei kedalaman laut. Aneka bantuan yang diberikan oleh negara sangat penting bagi kegiatan pelestaran ekosistem pantai dan laut yang dilakukan oleh Desa Pakraman Pemuteran.

Dengan demikian kemunculan pecalang segara tidak hanya karena peran penting yang dimainkan oleh Desa Pakraman Pemuteran, tetapi melibatkan pula agen-agen lain sebagai kontributor modal intelektual (gagasan), modal finansial, modal teknologi, dan kapital sosial berwujud pengembangan jaringan sosial pada tataran lokal, nasional dan global. Jika para agen ini digolongkan mengikuti gagasan Fakih (2010) maka dia terdiri dari tiga kelompok, pertama, masyarakat sipil, yakni Yayasan Karang Lestari, Yayasan Bahari Nusantara dan World Wild Fund (WWF) – termasuk pula desa pakraman. Kedua, masyarakat ekonomi, yakni

pengusaha pariwisata terutama pemilik hotel. Ketiga, masyarakat politik, yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan desa dinas Pemuteraan sebagai kepanjangtangannya pada basis terbawah, yakni desa.

Ketiganya – masyarakat sipil, masyarakat ekonomi dan masyarakat politik bekerja sama secara bersinergi guna mewujudkan tujuan yang sama, yakni melestarikan ekosistem pantai dan laut pada kawasan Desa Pakraman Pemuteran – berkedudukan sebagai modal natural yang bisa dialihkan sebagai modal ekonomi baik dalam konteks ekonomi nelayan maupun ekonomi pariwisata.Mereka melakukan aneka kegiatan, yakni mengorganisir, membina, membimbing, mendampingi, dan memberikan bantuan pendanaan dan teknologi kepada masyarakat Desa Pakraman Pemuteran antara lain berwujud teknologi Biorock guna menghidupkan kembali terumbu karang dan sekaligus menjaganya agar kelestariannya terjamin secara berkelanjutan. Kegiatan ini dibantu oleh tenaga ahli dari dalam maupun luar negeri sehingga praktik sosial pelestarian yang dilakukan bisa dipertanggungjawabkan secara akademik.

Gagasan lain yang mendorong pembentukan pecalang segara adalah rasa malu karena sering dosoroti sebagai desa pakraman perusak lingkungan hidup melalui media atau kunjungan pejabat pemerintah. Setiap ada masalah perusakan terumbu karang maka petugas pemerintah turun ke desa, tidak saja untuk memberikan penyuluhan, tetapi juga kecaman dan ancaman berbentuk sanksi hukum atas pelanggaran yang mereka lakukan. Bahkan yang tidak kalah pentingnya desa ini dilabeli sebagai “Desa Pakraman Pemuteran = Perusak Lingkungan Hidup = Terumbu Karang”. Label ini mengakibatkan krama desa pakraman merasa malu terhadap tindakan warganya. Rasa malu yang bersumberkan pada budaya malu (shame culture) merupakan mekanisme konrol sosial internal(Atmadja, 2010; Soemardjan, 1993) yang mendorong Desa Pakraman Pemuteran untuk menghentikan pengerusakan terhadap ekosistem pantai dan laut.

Pencapaian sasaran ini membutuhkan aksi kolektif yang terorganisir. Aksi seperti ini sangat dibutuhkan, selain karena pantai dan laut yang

diawasi arealnya cukup luas, juga karena perusakan dilakukan bersifat massal. Jadi, perusakan secara massif harus dilawan dengan aksi kolektif, disertai dengan modal kuasa yang besar sehingga daya paksanya untuk mengendalikan pengerusakan lebih kuat. Pecalang segara memenuhi persyaratan ini, karena posisinya sangat strategis. Pecalang segara dibekingi oleh desa pakraman yang legitimasinya amat kuat untuk mengenakan sanksi adat dan agama terhadap setiap orang yang melanggar tata aturan yang berlaku, baik berbentuk (awig-awig) maupun perarem (keputusan rapat dewan desa/krama desa) – didukung pula oleh negara.

-

3.2 Praktik sosial pecalang segara

Pecalang segara secara resmi dibentuk pada tahun 2001. Untuk mewujudkan tujuannya maka desa pakraman bekerja sama dengan desa dinas menyusun program, yakni: pertama, tujuannya melestarikan akosistem pantai dan laut terutama terumbu karang sebagai modal natural yang bisa dialihkan menjadi modal ekonomi bagi Desa Pakraman Pemuteran. Kedua, pencapaian tujuan ini harus disertai dengan pemberantasan cara-cara pemanfaatan sumberdaya pantai dan laut yang berpotensi menimbulkan kerusakan, sosialisasi program kepada warga desa khususnya para nelayan, memperbaiki kondisi terumbu karang yang rusak, melakukan kegiatan patroli di laut, dan menggalang kerja sama dengan stakeholder. Ketiga, ujung tombak untuk mewujudkan pelestarian adalah pecalang segara. Keempat, wilayah kerja adalah kawasan Desa Pakraman Pemuteran yang berbatasan dengan Desa Sumberkima di sebelah barat, dan Desa Banyupoh di sebelah timur. Kelima, menetapkan zonaisasi laut larangan. Artinya, pada kawasan laut yang dianggap sebagai areal Desa Pakraman Pemuteran ditetapkan areal tertentu yang tidak boleh digunakan sebagai arena penangkapan ikan. Dengan cara ini terumbu karang dan populasi ikannya terjaga secara baik sehingga bisa digunakan sebagai modal natural bagi perkembangan ekonomi pariwisata. Keenam, pada kawasan pantai Desa Pakraman Pemuteran dibangun

pos penjagaan tidak saja sebagai markas pecalang segara, tetapi juga sebagai simbol kehadirannya selaku pengawasan terhadap ekosistem pantai dan laut. Adapun praktik sosial yang mereka lakukan guna mewujudkan program ini sebagai berikut.

Sosialisasi progam dilakukan kepada warga desa dan kelompok-kelompok nelayan baik yang dirancang secara khusus maupun dalam pertemuan lain yang diadakan oleh desa pakraman, desa dinas, dadia, dan kelompok pengajian (warga desa ini banyak beragama Islam). Aktor yang melakukan sosialisasi program tidak saja pecalang segara, tetapi juga prajuru desa pakraman, pejabat desa dinas, ketua dadia, tokoh masyarakat termasuk tokoh agama, dll. Dalam perspektif filsafat konstruktisvisme kegiatan sosialisasi amat penting karena kognisi merupakan habitus bagi tindakan sosial (Bourdieu, 2010; Kulka, 2003). Berkenaan dengan itu maka tidak mungkin mengajak krama desa untuk melakukan pelestarian, jika mereka tidak memiliki kognisi yang terkait dengan praktik sosial yang diaharapkan dalam struktur sosial. Tindakan sosial dan artefak yang mereka gunakan dalam pelestarian adalah respresentasi dari kognisi di dalam pikiran para aktor.

Kawasan pantai dan laut Desa Pakrama Pemuteran berbatasan dengan dua desa, yakni Desa Banyupoh (timur) dan Desa Sumberkima (barat). Nelayan dari kedua desa ini biasa memasuki wilayah Desa Pakraman Pemuteran untuk menangkap ikan secara normal maupun abnormal, yakni memakai potasium dan bahan peledak - laut adalah sumberdaya terbuka sehingga siapa pun dari mana pun asalnya boleh ikut menikmatinya. Dengan demikian wajar jika Desa Pakraman Pemuteran dan atau pecalang segara-nya melakukan koordinasi baik pada tataran kebijakan maupun praktik sosial dengan kedua desa tetangga ini, dengan harapan mereka ikut menyukseskan program pelestarian kawasan pantai dan laut yang mereka canangkan.

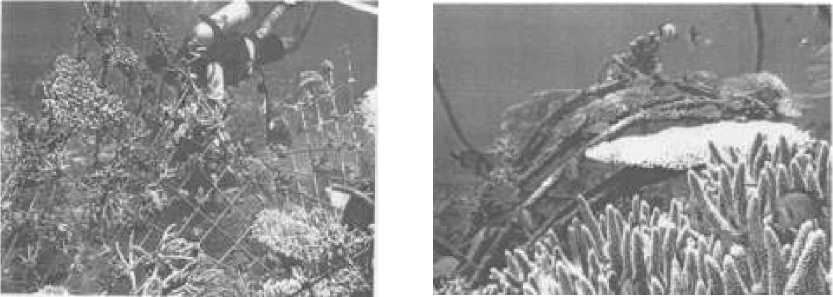

Gambar 1 Kerangka besi yang ditancapkan di dasar laut sebagai media tanam bagi pemulihan terumbu karang yang mengalami kerusakan. Media tanam ini setiap saat dikontrol oleh petugas agar pertumbuhannya tidak terganggu. Gambar kanan menunjukkan terumbu karang berkembang secara baik (Dokumentasi Atmadja, 2009).

Pecalang segara melakukan pula kegiatan pemulihan terhadap terumbu karang yang rusak agar tumbuh dan berkembang secara baik. Teknik pemulihan memakai kerangka besi yang ditaman di dasar laut. Kerangka besi tersebut merupakan media untuk mengikatkan dan tumbuh kembang terumbu karang. Penerapan teknik ini memerlukan tenaga ahli, tidak saja berasal dari dalam negeri, tetapi juga tenaga dari luar negari yang disediakan oleh Yayasan Karang Lestari, Yayasan Bahari Nusantara dan (WWF). Penerapan teknik ini berhasil secara baik sebagaimana terlihat pada Gambar 1.

Pecalang segara yang didukung oleh desa pakraman tidak saja memulihkan terumbu karang yang rusak atas bantuan berbagai pihak, tetapi mereka juga memeliharanya secara berkelanjutan. Bahkan yang tidak kalah pentingnya mereka berkewajiban pula memelihara kebersihan kawasan pantai sehingga wisatawan yang menggunjunginya merasa aman dan nyaman. Berkenaan dengan itu di Desa Pakraman Pemuteran berdiri suatu lembaga, yakni Yayasan Anak Pemuteran (YAP). Yayasan ini mendapatkan kontribusi dari Hotel Puri Ganesha dan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. YAP memiliki kedudukan amat penting, tidak saja sebagai arena sosial bagi pembentukan anak-anak yang sadar lingkungan – termasuk di dalamnya cinta akan terumbu karang, tetapi juga bertindak aktif dalam hal kegiatan bersih lingkungan pesisir. YAP juga aktif

dalam penghijauan pada kawasan pesisir sehingga pantai menjadi indah dan sejuk.

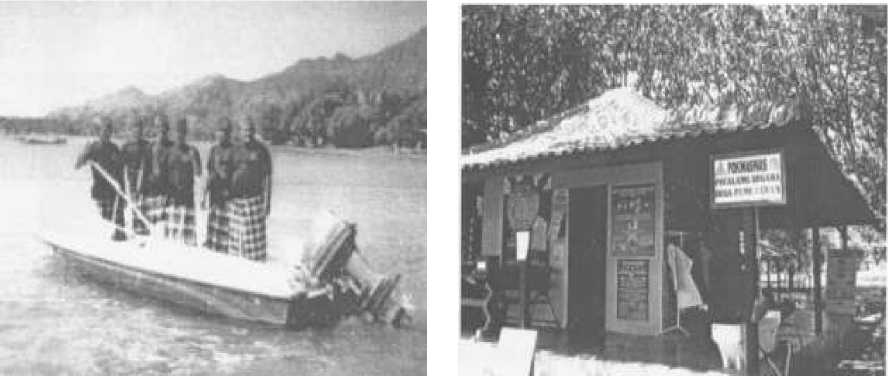

Terumbu karang yang dipulihkan keadaannya, begitu pula zona perlindungan yang ditetapkan oleh Desa Pakraman Pemuteran harus selalu diawasi agar kelestariannya tetap terjaga. Sebagaimana terlihat pada Gambar 2 pecalang segara rutin berpatroli ke tangah laut menggunakan perahu bermesin. Mereka memiliki pula kantor khusus POKMASWAS seperti terlihat pada Gambar 2. Pecalang segara yang berjaga pada kantor ini, selain sebagai pengawas pantai dan laut, mereka berperan pula sebagai pemandu wisata, yakni mengantarkan wisatawan yang ingin berlayar ke tengah laut dan atau menyelam guna menikmati keindahan terumbu karang yang tumbuh secara baik (Gambar 2).

Walaupun tujuan dan tata aturan pelestarian ekosistem pantai dan laut telah disosialisasikan, namun pada mulanya banyak warga yang melakukan pelanggaran, baik dalam bentuk penangkapan ikan memakai potasium dan bahan peledak maupun menangkap ikan hias pada zona larangan. Mereka maboya, nyampahin atau menyepelekannya, karena pengalaman menunjukkan bahwa penyuluhan tentang pelestarian yang dilakukan selama ini lebih banyak berwujud wacana dan tidak ada realisasinya.

Gambar 2. Pecalang segara berdiri di atas perahu bermesin sedang berpatroli berkapaian dinas pecalang. Gambar kanan kantor POKMASWAS yang berfungsi pula sebagai pusat pelayanan wisatawan (Dokumentasi Atmadja, 2009).

Berkenaan dengan itu maka pecalang segara,desa pakraman, desa dinas dan lembaga lainnya mencoba menghilangkan kesan ini antara lain dengan cara menangkap setiap orang yang melakukan pelanggaran. Mereka diberikan penyadaran bahwa tindakannya adalah salah karena melanggar tata aturan desa pakraman dan perundang-undangan. Mereka diharuskan pula menandatangani surat pernyataan yang memuat identitas yang bersangkutan, yakni nama, umur, Nomor KTP, pekerjaan dan alamat, serta janji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Adapun isi surat penyataan tersebut secara lengkap dapat dicermati pada kutifan sebagai berikut.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya berjanji tidak akan melakukan tindakan Pencurian Ikan Hias di wilayah pantai & laut Desa Pemuteran dengan menggunakan alat apapun. Apabila dikemudian hari saya melanggar perjanjian ini, maka saya bersedia dikenai sanksi apapun oleh Desa Dinas maupun oleh Desa Pakraman Pemuteran serta menyerahkan semua peralatan yang kami pergunakan (Sumber Dokemen Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pemuteran dan Kelihan Desa Pakraman Pemuteran, teranggal 7 Agustus 2004) .

Surat penyataan ini memberikan petunjuk bahwa yang bersangkutan secara langsung maupun tidak langsung mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya – alat-alat yang digunakan

disita oleh pecalang dan dicantumkan pada surat pernyataan. Jika mereka tidak mematuhinya, maka pecalang segara dan desa pakraman akan mengenakan sanksi adat dan agama, bahkan bisa berlanjut pada sanksi hukum yang dikenakan oleh lembaga peradilan. Surat pernyataan ini ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas meterai tempel seharga Rp 6.000,00. Kepala Desa Pemuteran dan Kelihan Desa Pakraman Pemuteran ikut serta menandatangani, tidak sekedar untuk mengetahui isi surat pernyataan tersebut, tetapi juga untuk memperkuat legitmasinya sehingga kepatuhan seseorang menjadi lebih kuat.

Praktik sosial seperti ini menimbulkan dua hal penting, yakni: pertama orang yang melakukan pelanggaran tahu dirinya bersalah sehingga timbul rasa rasa (ber-) salah. Kedua, ancaman bahwa mereka bisa dikenai sanksi adat dan hukum – antara lain hukuman kurungan mengakibatkan timbulnya rasa takut. Kesalahan tidak saja diketahui oleh orang yang melakukan pelanggaran, tetapi juga warga desa lainnya mengingat ciri masyarakan Desa Pakraman Pemuteran yang masih menunjukkan ciri-ciri gemeinschaft maka kajadian yang menimpa seseorang, secara mudah diketahui oleh warga desa lainnya, sebab apa yang terjadi diberitakan secara luas melalui komunikasi informal. Begitu pula rasa takut tidak saja menjangkiti orang yang melakukan pelanggaran, tetapi juga warga lainnya, mengingat bahwa manusia memiliki keistimewaan, yakni mampu

menempatkan dirinya pada posisi orang lain lewat imajinasi. Akibatnya, rasa salah dan rasa takut untuk merusak lingkungan yang semula bersifat individual berubah menjadi bersifat kolektif.

Rasa salah dan rasa takut secara simultan mengendalikan warga Desa Pakraman Pemuteran dan desa-desa di sekitarnya untuk tidak melakukan pelanggaran. Akibatnya, rasa salah berubah menjadi budaya salah (guilt culture) dan rasa takut berubah menjadi budaya takut. Budaya salah dan budaya takut memiliki daya untuk mengendalikan tindakan manusia sehingga tidak mengherankan jika ekosistem pantai dan laut di kawasan Desa Pakraman Pemuteran yang semula rusak berat, secara perlahan-lahan terjaga kelestariannya. Rasa salah dan rasa takut diperkuat pula oleh rasa malu, mengingat bahwa tindakan perusakan yang mereka lakukan diketahui oleh publik. Publik pun mengenakan sanksi informal berwujud cemohan atau gujingan. Sanksi informal dapat mengakibatkan seseorang menjadi malu – ditambah lagi rasa salah dan rasa takut sehingga seseorang tidak mengulangi perbuatannta (Atmadja, 2010; Soemardjan, 1993).

Pemakaian ekonomi koboi ditambah dengan pembiaran oleh negara mengakibatkan ekosistem laut dan pantai rusak. Kondisi ini mendorong Desa Pakraman Pemuteran mendirikan pecalang segara. Hal ini tidak hanya karena alasan yuridis-formal, tetapi juga karena alasan pragmatis ekonomis, sosiologis dan psikologis. Aneka faktor ini berkaitan satu sama lainnya dan mendorong mereka untuk mendirikan pecalangsegara guna melestarikan ekosistem pantai dan laut pada kawasan Desa Pakraman Pemuteran.

Praktik sosial pelestarian dituangkan dalam bentuk program yang berintikan pada pelestarian ekosistem pantai dan laut, termasuk di dalamnya memulihkan kondisi terumbu karang yang rusak. Untuk mewujudkan sasaran ini pecalang segara bekerja sama dengan desa pakraman, desa dinas dan stakeholder, melakukan berbagai praktik sosial, yakni sosialisasi program, koordinasi dengan desa tetangga, memulihkan kondisi terumbu karang yang rusak, melakukan pengawasan, dan mengenakan sanksi terhadap pelanggaran. Tindakan ini berhasil baik, terbukti dari kenyataan bahwa desa ini berkembang menjadi salah satu pusat pariwisata

bahari – daya tarinya adalah terumbu karang. Namun di balik keberhasilan ini ada permainan kekuasaan, ideologi, kepentingan dan hasrat yang berpeluang menimbulkan masalah dalam konteks hubungan antara berbagai pihak pada arena Desa Pakraman Pemuteran.

-

(a) Keberhasilan pecalang segara dalam menjaga kelestarian ekosistem pantai dan laut memerlukan perhatian dari berbagai pihak, tidak saja desa pakraman, tetapi juga pengusaha pariwisata dan pemerintah daerah, terutama terkait dengan imbalan yang diberikan, yakni selain imbalan sosial, mereka membutuhkan pula imbalan finansial guna memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

-

(b) Keterlibatan berbagai pihak dalam pelestarian ekosistem pantai dan laut selain memiliki tujuan yang sama, maka di baliknya ada pula permainan kekuasaan, ideologi, kepentingan, dan keinginan baik secara individual maupun kolektivitas sehingga peluang adanya konflik latent atau over sangat besar. Untuk itu, kerja sama yang bersinergi perlu terus dikembangkan, disertai dengan tata aturan yang jelas menyangkut hak dan kewajiban para pihak beserta manajemen konflik yang memadai sehingga keharmonis tetap terjaga.

-

(c) Pengembangan kawasan ini sebagai areal pariwisata membutuhkan kebijakan yang tepat terutama menyangkut pengelolaan tanah-tanah yang berlokasi di pantai. Harga tanah melambung sehingga warga desa terdorong untuk menjualnya. Pihak-pihak pebisnis pun dengan penuh semangat selalu mendorong masyarakat agar menjual tanahnya. Berkenaan dengan itu maka diperlukan usaha berbagai pihak, terutama desa pakraman dan desa dinas untuk mengajak warga desa agar lebih rasional dalam mengelola tanah dan atau memanfaatkan uang hasil penjualan tanahnya guna mencegah adanya pemiskinan secara individual maupun massal.

-

(d) Masyarakat setempat perlu disiapkan secara tepat dalam konteks penguasaan modal intelektual, modal finansial, dan modal sosial agar mereka bisa berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata, tidak sebagai penonton, tanpa kehilangan identitasnya sebagai orang Bali yang berada pada bingkai NKRI.

Daftar Pustaka

Antlov, H. 2002. Negara dalam Desa Patronase Kepemimpinan Lokal. (Penerjemah Pujo Semadi). Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.

Aryo, B. 2012. Tenggelam dalam Neoliberalisme? Penetrasi Indeologi Pasar dalam Penanganan Kemiskinan. Jakarta: Kepik.

Atmadja, N.B. 2010. Ajeg Bali Gerakan, Identitas Kultural, dan Globalisasi. Yogyakarta: LKiS.

Barker, C. 2004. Cultural Studies Teori dan Praktik. (Penerjemah Nurhadi). Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Bourdieu, F. 2010. Arena Produksi Kultural sebuah Kajian Sosiologi Kebudayaan. (Penerjemah Yudi Santosa). Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Covarrubias, M. 1972. Island of Bali. Oxford University Press.

Denzin, N.K. dan Y.S.Lincoln. 2009. Handbook of Qualitative Research. (Penerjemah Dariyatno dkk.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Edkins, J. Dan N.V. Williams ed. 2009. Teori-teori Kritis Menantang Pandangan Utama Studi Politik Internasional. (Penerjemah Teguh Wahyu Otomo). Yogyakarta: Baca.

Elster, J. 2000. Karl Marx Marxisme-Analisis Kritis Sebuah Analisis Kritis Tokoh Historis Pengguncang Dunia Perlukah Kita Menolak Komunisme? (Penerjemah Sudarmaji). Jakarta: PT. Prestasi Pustakakarya.

Fakih, M. 2003. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fakih, M. 2010. Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial Pergolakan Ideologi LSM Indonesia. Yogyakarta: Insist Press.

Giddens, A. 2011. Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial. (Penerjemah: A. L. Sujono). Yogyakarta: Pedati.

Goan, J.Z. 2011. “The Materialism Conception of History”. Driyarkara Jurnal Filsafat, Th. XXXII, Nomor 2/2011. Halaman 47-59.

Gorz, A. 2005. Anarki Kapitalisme. (Penerjemah Komunitas Apiru). Yogyakarta: Resist Book.

Hidayatullah. 2009. Matarialisme Historis Dogma atau Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Pura Pustaka.

Jay, M. 2005. Sejarah Maszhab Frankfurt Imajinasi Dialektika dalam Perkembangan Teori Kritis. (Penerjemah Nurhadi). Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Kaplan, D. dan Manners, A.A. 1999. Teori Budaya. (Penerjemah Landung Simatupang). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kellner, D. 2003. Teori Sosial Radikal. (Penerjemah Eko-Rindang Farichbah). Yogyakarta: Syarikat Indonesia.

Korten, D.C. 1993. Menuju Abad Ke-21 Tindakan Sukarela dan Agenda Global. (Penerjemah Lilian Tejasudhana). Jakarta: Sinar Harapan.

Kulka, A. 2003. Konstruktivisme Sosial dan Filsafat Ilmu. (Penerjemah Hari Kusharyanto). Yogyakarta: Jendela.

Kurzweil, E. 2004. Dari Levi-Strauss sampai Foucault. (Penerjemah Nurhadi) Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Lukacs, G. 2010. Dialektika Marxisme Sejarah dan Kesadaran Kelas. (Penerjemah Inyak Ridwan Muzir). Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group.

Magnis-Suseno, F. 1999. Karl Marx dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Rvisionisme. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Maliki, Z. 2012. Rekonstruksi Teori Sosial Modern. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Pa’at, Y.Z. 2011. “Marx dan Materialisme Historis”. Driyarkara Jurnal Filsafat, Th. XXXII, Nomor 2/2011. Halaman 37-47.

Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman dan Keputusam Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999. Denpasar: Biro Hukum dan HAM Setda Propinsi Bali.

Piliang, 2004. Postrealitas Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika. Yogyakarta: Jalasutra.

Ritzer, G. 2012. Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern. (Penerjemah Saut Pasaribu, Rh. Widodo, dan Eka Adi Nugraha). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Saeng, V. 2012. Hebert Marcuse Perang Semesta Melawan Kapitalisme Global. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.

Salam, M. 2011. Dialog Paradigma Metodologi Penelitian Sosial. Makasar: Masagena Press.

Sanderson, S.K. 1993. Sosiologi Makro Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial. (Penerjemah: F. Wadjidi). Jakarta: Rajawali Grafindo.

Soemardjan, S. 1993. “Arah dan Sasaran Pembangunan”. Dalam Desiree Zuraida dan Jufrina Rizal ed. Masyarakat dan Manusia dalam Pembangunan Pokok-pokok Pikran Selo Soemardja. Jakarta: Sinar Harapan. Halaman 25-214.

Subomo. N.I. 2010. Erich Fromm Psikologi Sosal yang Humanis. Jakarta: Kepik Ungu.

184

Discussion and feedback