STUDI EMISI CO2AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DI PROVINSI RIAU (STUDI KASUS DI KABUPATEN SIAK)

on

STUDI EMISI CO2 AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DI PROVINSI RIAU (STUDI KASUS DI KABUPATEN SIAK)

Nasution, A.Z.1), Mubarak2), Zulkifli2)

-

1) Alumni Pascasarjana Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Riau, Jl. Pattimura No.09.Gobah, 28131. Telp 0761-23742.

-

2) Program Pascasarjana Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Riau, Pekanbaru, Jl. Pattimura No.09.Gobah, 28131. Telp 0761-23742.

Email : ahmady_psil2007@yahoo.com; mubarakhalim@yahoo.com; zulkiflimarscie69@yahoo.co.id

Abstract

This research was aimed to analyze the CO emissions due to forest fires that occurred in Siak Regency, Riau Province Indonesia in 202 10 and to analyze the probability of forest fire occurrence in Siak Regency using the available data. Fire and CO2 emissions in the area of plantation forests are greater than in the area of natural forests. The amount of CO emissions due to forest fires in 2010 varied between 107.260 Ton CO2 yr-1 in natural fo2 rests and 151.600 Ton CO2 yr-1 in plantation forests. The amount of CO emissions due to forest fires in the peat land was 2.176 Ton CO2 yr-1. This value is mainly 2depending on the extent of the burned area in the year of 2010. Results of the logistic regression show the forest fires are more likely to occur in degraded forests.

Key words: Forest fires, CO emissions, fire occurrence, Riau, Siak.

Bumi kita mengalami peningkatan suhu yang signifikan pada dekade akhir-akhir ini, yang oleh para ilmuan dinyatakan bahwa hal tersebut disebabkan oleh aktivitas manusia. Penyebab utama pemanasan global adalah pembakaran bahan bakar fosil, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam, yang melepas karbondioksida dan gas-gas lainnya yang dikenal sebagai gas rumah kaca ke atmosfer.

Emisi CO dari waktu ke waktu terus meningkat baik pada ting2kat global, regional, nasional pada suatu negara maupun lokal untuk suatu kawasan. Peningkatan Emisi CO tersebut diduga akibat semakin meningkatnya 2penggunaan energi dari bahan organik (fosil), perubahan tataguna lahan dan kebakaran hutan, serta peningkatan kegiatan antropogenik lainnya. Emisi GHG (greenhouse gases) di Indonesia telah mencapai pada tingkat yang mengkhawatirkan (Kusumawardani, 2009). Perubahan iklim yang menyebabkan kerusakan lingkungan akibat pemanasan global karena peningkatan gas rumah kaca (GRK) merupakan contoh dari eksternalitas negatif (Nurzal dan Suminto, 2010).

Penggunaan dan perubahan tutupan lahan terutama deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi di daerah tropis, memiliki konstribusi yang signifikan (hingga 25 %) dengan jumlah total CO2dan emisi gas rumah kaca lainnya disebabkan oleh aktifitas manusia (Fearnside, 2000; Fearnside and Laurance, 2004; Karakaya, 2005). Disamping itu perluasan perkebunan kelapa sawit, terutama bila mengonversi hutan primer, berpotensi menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca (Herman et al, 2009).

Departemen Pertanian (2007) menyatakan tahun 1994 tingkat emisi CO di Indonesia sudah lebih tinggi dari tingkat penyerapa2nnya. Apabila emisi GRK terus terjadi peningkatan, para ahli memprediksi konsentrasi CO akan meningkat hingga 3x lipat pada awal abad ke 222 bila dibandingkan dengan kondisi pra-industri (Hairiah, 2007).

Kebakaran hutan dan lahan telah menjadi masalah tahunan yang serius di Provinsi Riau, terutama pada musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berdampak pada daerah kejadian saja, tetapi juga berdampak kepada negara tetangga. Dipilihnya Kabupaten Siak sebagai lokasi penelitian

karena kejadian kebakaran hutan sering terjadi dan juga sebagian besar wilayah Kabupaten Siak merupakan lahan gambut. Sampai saat ini jumlah emisi CO yang dihasilkan sebagai akibat kebakaran hutan di w2 ilayah Kabupaten Siak belum jelas. Oleh sebab itu, jumlah emisi CO yang dihasilkan akibat kebakaran hutan baik dari2 pembakaran biomassa maupun pembakaran lahan gambut perlu untuk diketahui sebagai informasi bagi semua pihak dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, beberapa faktor yang berpengaruh pada kemungkinan terjadinya kebakaran hutan juga perlu di ketahui dan dianalisis. Sampai saat ini informasi maupun penelitian tentang pengaruh faktor-faktor terhadap terjadi atau tidaknya kebakaran masih sangat minim.

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menganalisis emisi CO akibat kebakaran hutan yang terjadi di Kabupaten S2iak Provinsi Riau dan untuk menganalisis kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dengan menggunakan data yang tersedia, dengan tujuan spesifik adalah untuk memperkirakan emisi CO akibat pembakaran biomassa yang disebabkan2 oleh kebakaran hutan di Kabupaten Siak, untuk memperkirakan emisi CO akibat pembakaran

lahan gambut yang disebabkan oleh kebakaran hutan di Kabupaten Siak dan untuk menganalisis hubungan antara beberapa faktor (jarak ke jalan, penduduk, jenis tanah, dan indeks kehijauan vegetasi (NDVI)) dengan terjadinya kebakaran hutan.

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan. Wilayah kajian mencakup seluruh Kabupaten Siak, Provinsi Riau (Gambar 1).

-

2.2 Bahan dan Alat Penelitian

Perkiraan emisi CO2 akibat kebakaran hutan di Kabupaten Siak ini dilaksanakan untuk tahun 2010 dengan menggunakan data sekunder. Untuk itu, ada beberapa data yang diperlukan yaitu : lokasi dan luasnya wilayah yang terbakar, beban bahan bakar tersedia per satuan luas, efisiensi pembakaran (fraksi bahan bakar yang terbakar selama kebakaran), dan faktor emisi (jumlah CO2 yang dihasilkan per unit bahan bakar dibakar).

Selain data utama tersebut, data tutupan lahan

Gambar 1. Lokasi Penelitian di Kabupaten Siak

juga diperlukan untuk membedakan kebakaran yang terjadi dikawasan hutan dan yang terjadi di wilayah non hutan. Karena studi ini menganalisis emisi CO2 untuk Kabupaten Siak, maka digunakan peta batas Kabupaten. Sebuah peta lahan gambut di Riau digunakan untuk menganalisis apakah kebakaran terjadi dilahan gambut atau lahan non gambut. Informasi mengenai beban bahan bakar yang tersedia dihitung berdasarkan data sekunder dari inventarisasi hutan.

-

2.3 Pengolahan dan Analisis Data

Mengingat data yang tersedia untuk daerah penelitian terbatas, maka penelitian ini memperkirakan emisi CO2 akibat kebakaran hutan dengan menggunakan metode Tier1. Metode ini layak ketika negara tertentu tidak memiliki data perkiraan kegiatan dan faktor emisi tidak tersedia. Dalam metode Tier 1, emisi diperkirakan sebagai fungsi dari jumlah bahan bakar, efisiensi pembakaran dan faktor emisi. Jumlah beban bahan bakar yang tersedia yang benar-benar dibakar dalam api dihitung sebagai produk daerah terbakar, beban bahan bakar, dan kelengkapan pembakaran, terpadu atas waktu dan skala ruang. Ini menggunakan nilai default yang disediakan dalam Pedoman IPCC (2006).

Jika intensitas kebakaran cukup untuk menghilangkan sebagian dari tegakan hutan, di metodologi ini, karbon yang terkandung dalam biomassa yang hilang diasumsikan segera dilepaskan ke atmosfir. Jumlah bahan bakar yang dapat dibakar dihasilkan oleh bidang terbakar dan kepadatan bahan bakar yang terdapat di daerah itu. Efisiensi pembakaran adalah ukuran proporsi bahan bakar yang sebenarnya dibakar. Faktor emisi memberikan jumlah gas rumah kaca tertentu emisi per unit bahan kering dibakar, yang dapat bervariasi sebagai fungsi dari kandungan karbon biomassa dan kelengkapan pembakaran. Faktor Emisi didefinisikan sebagai jumlah gas tertentu yang keluar per jumlah bahan bakar yang dikonsumsi dinyatakan dalam gram dari senyawa gas per kilogram dari bahan kering (Palacios-Orueta et al, 2005).

Model yang menghubungkan emisi dengan jumlah dan jenis bahan bakar yang dikonsumsi dan dengan karakteristik pembakaran diusulkan oleh Seiler dan Crutzen (1980). Jumlah biomassa dibakar dapat didekati dengan menggunakan persamaan berikut:

M = A *B * β (1)

dimana :

M = jumlah biomassa dibakar setiap tahunnya (ton/tahun)

A = total luas lahan terbakar setiap tahun (ha/ tahun)

B = beban bahan bakar (biomassa) yang tersedia per satuan luas (ton/ha)

β = efisiensi pembakaran, pecahan dari rata-rata biomasa di atas tanah yang sebenarnya dibakar (Seiler dan Crutzen, 1980).

Untuk menghitung beban bahan bakar (biomassa) yang tersedia digunakan rumus yang diperkenalkan oleh Brown et all (1989), yaitu :

B = VOB * WD * BEF (2)

dimana :

VOB = Volume rata-rata/hektar (m3/ha)

WD = Wood density (volume kepadatan berat kering kayu)

BEF = Biomass Expansion Factor, yaitu rasio dari biomassa kering diatas permukaan tanah terhadap biomasa kering dari hasil inventarisasi.

Selanjutnya, emisi CO2 dihitung dengan menggunakan persamaan yang disediakan oleh Pedoman IPCC 2006 (IPCC, 2006) yaitu :

M (CO2) = M * faktor emisi (3)

dimana :

M (CO2) = jumlah tahunan emisi CO2 dari

pembakaran biomassa (gr/tahun)

Faktor emisi = yaitu jumlah CO2 yang dikeluarkan per unit biomassa yang terbakar.

-

2.4 Masukan Data

-

2.4.1 Areal yang terbakar di Kabupaten Siak

-

Dalam studi ini, data areal yang terbakar digunakan untuk menganalisis tingkat dan lokasi kebakaran. Hal ini perlu dilakukan overlay dengan data tutupan lahan dan lahan gambut data untuk mendeteks ikebakaran terjadi di lahan gambut atau lahan non-gambut dan di daerah hutan atau nonhutan.

-

2.4.2 Bahan Bakar Tersedia di atas Permukaan Tanah.

Biomassa terbakar akibat kebakaran hutan memainkan peran penting pada emisi gas CO2 dan gas lainnya ke atmosfer (Kasischke dan Penner, 2004). Bahan bakar yang tersedia untuk kebakaran di atas tanah didekati dengan menggunakan biomassa di atas tanah pada daerah tertentu yang dihitung dari data inventarisasi hutan yang diperoleh dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Data inventarisasi hutan menunjukkan potensi rata-rata standing stock yang potensial pada masing-masing fungsi hutan di Kabupaten Siak dalam volume (m3/ ha).

-

2.4.3 Ketersediaan Beban Bahan Bakar pada Kebakaran Gambut

Gambut terbakar rata-rata dihitung dengan mengalikan tingkat daerah gambut dengan ketebalan rata-rata tanah gambut terbakar dan kepadatan gambut. Nilai gambut yang terbakar yang digunakan dalam perhitungan adalah 510 Mg bahan kering per hektar (Page et al, 2002). Nilai ini juga digunakan ketika melakukan penelitian serupa untuk Sumatera dan Kalimantan (Heil et al, 2007).

-

2.4.4 Efisiensi Kebakaran

Efisiensi kebakaran berkaitan dengan jumlah beban bahan bakar yang tersedia yang sebenarnya dikonsumsi selama kebakaran. Nilai default IPCC digunakan dalam analisis. Berdasarkan Pedoman 2006 IPCC efisiensi pembakaran hutan tropis primer adalah 0,32 (IPCC, 2006).

-

2.5 Hubungan Antara Kebakaran yang Terjadi

Dengan Jarak ke Jalan, Penduduk, Jenis Tanah, Nilai NDVI.

Regresi logistik digunakan untuk menganalisis hubungan antara kejadian kebakaran dan faktor-faktor yang disebutkan. Model statistik untuk regresi logistik adalah:

hg∕ p ≡÷ £lx (4)

dimana p adalah proporsi binomial dan x adalah variabel penjelas. Parameter dari model logistik â0 dan â1 (Moore dan McCabe, 2006).

Terjadinya kebakaran (terjadi atau tidak terjadi) adalah variabel respon. Kepadatan penduduk dan jarak ke jalan digunakan sebagai variabel penjelas

∙¼,

-

∣ J ⅛ W∣Λ * MCuMO

¼ V⅛ ⅛

Legerida

-

■ AfVdJ ya∏g Itrbahar 2010 VEGETASI ■ Hufan

Hulan Tanaman Ncn Hutah

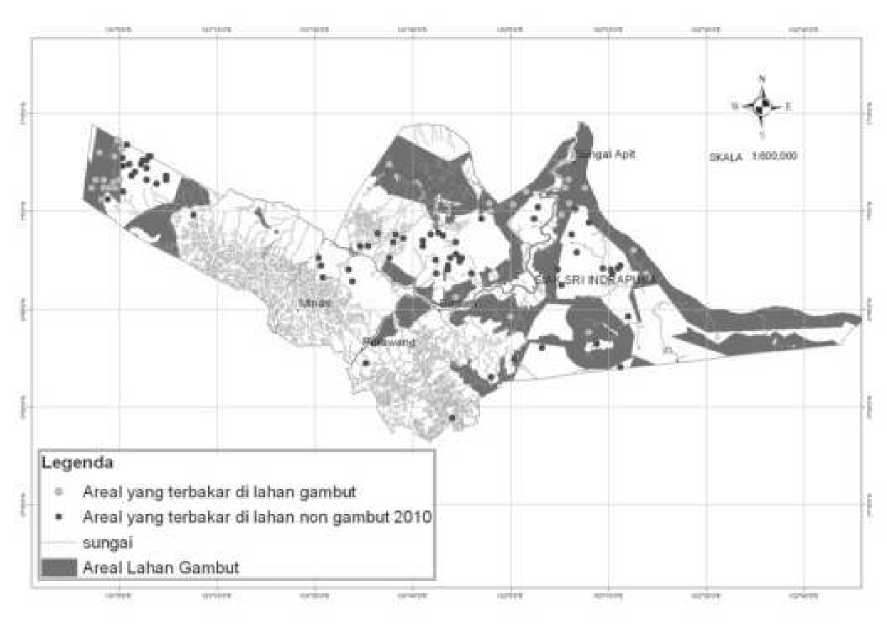

Gambar 2. Lokasi kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Siak 2010

Gambar 3. Lokasi kebakaran pada lahan gambut di Kabupaten Siak 2010

yang memiliki hubungan dengan kegiatan manusia. Selain faktor-faktor, jenis tanah (gambut atau non-gambut) dan MODIS NDVI untuk tahun 2010 digunakan (diasumsikan bahwa faktor-faktor ini memiliki hubungan erat dengan beban bahan bakar yang tersedia di bawah dan di atas biomassa tanah). MODIS NDVI yang dikenal sebagai salah satu indikator kehijauan vegetasi dapat digunakan sebagai faktor yang berhubungan dengan kondisi hutan (Huete et al, 2002). Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Kumar et al, kepadatan hutan memiliki korelasi positif dengan nilai NDVI. (Kumar et al, 2007).

Data tutupan lahan di peroleh dari data Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Data tutupan lahan tersebut diklasifikasikan kedalam 3 kelas yaitu Hutan,

Hutan Tanaman dan Non Hutan. Areal yang terbakar diperoleh dari hasil pemantauan satelit NOAA. Dari hasil tumpang susun (overlay) data tutupan lahan dan areal yang terbakar tersebut maka diperoleh informasi lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Siak tahun 2010. Peta areal yang terbakar Kabupaten Siak 2010 sebagaimana disajikan pada Gambar 2 (diatas).

Selama kejadian kebakaran hutan pada tahun 2010, dijumpai 28,43 % (29 titik) kebakaran terjadi di lahan gambut. Areal hutan yang terbakar di kawasan hutan gambut dapat dilihat pada Gambar 3.

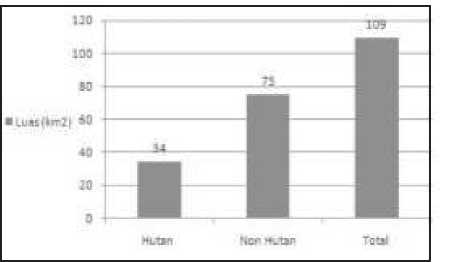

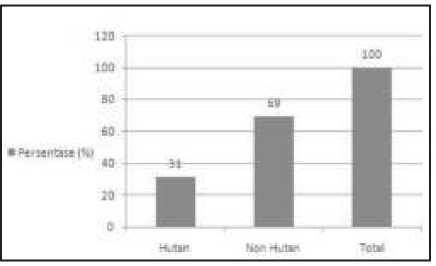

Sementara itu, untuk luas dan presentase areal yang terbakar 2010 untuk masing-masing tutupan lahan dan dapat dilihat pada Gambar 4. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa persentase kebakaran terbesar terjadi di areal non hutan yaitu 69 %, sementara pada areal hutan persentase kebakaran sebesar 31 %. Resolusi pixel dari areal yang terbakar adalah 1 km2 sehingga total areal yang terbakar sama dengan jumlah pixel areal yang terbakar.

Gambar 4. a. Luas areal yang terbakar di Kabupaten Siak. b. Luas areal yang terbakar di Kabupaten Siak

-

3.2 Bahan yang terbakar

Bahan yang terbakar di atas permukaan areal yang terbakar dalam penelitian ini digunakan data Neraca Sumber Daya Hutan yang berasal dari kegiatan inventarisasi hutan di Kabupaten Siak. Selanjutnya digunakan metode yang sudah tersedia untuk mengkonversi volume biomasa di atas permukaan tanah ke berat keringnya. Perhitungan biomassa ini dibedakan menurut fungsi hutan kawasan hutan. Selanjutnya, dari rata-rata volume

(m3/ha), total volume kayu di atas permukaan tanah (m3) dari hasil inventarisasi dan Biomasa diatas permukaan tanah (Ton/ha) dari hasil pengolahan data per fungsi kawasan hutan di lokasi penelitian diperoleh volume rata-rata perhektar tertinggi adalah di kawasan Hutan Bakau diikuti Hutan Produksi Terbatas, Hutan Konservasi, dan Hutan Produksi secara berurutan. Jumlah biomassa bervariasi diantara fungsi kawasan hutan tersebut.

Tabel 1. Potensi rata-rata per hektar, potensi kayu berdiri dan biomassa berdasarkan fungsi kawasan

hutan 2009

|

No. |

Fungsi/Nama Kawasan Hutan |

Hutan Alam |

Hutan Tanaman | ||||||

|

Luas (Ha) |

Potensi rata-rata per hektar (M3/Ha) |

Potensi (M3) |

Biomassa (Ton/ha) |

Luas (Ha) |

Potensi rata-rata per hektar (M3/Ha) |

Potensi (M3) |

Biomassa (Ton/ha) | ||

|

1. |

Hutan Produksi Tetap |

92.470,58 |

23,84 |

2.204.067 |

96,23 |

28.531,35 |

137,49 |

3.922.775 |

228,70 |

|

2. |

Hutan Produksi Terbatas |

31.024,91 |

27,49 |

852.760 |

81.597 |

81.596,66 |

154,92 |

12.640.955 |

242,59 |

|

3. |

Hutan konservasi |

64.170,77 |

57,31 |

3.677.632 |

- |

- |

- |

- | |

|

4. |

Kawasan Hutan Bakau |

101,50 |

79,77 |

8.097 |

- |

- |

- |

- | |

|

5. |

Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) |

33.824,76 |

15,00 |

507.371 |

- |

- |

- |

- | |

|

Jumlah |

221.592,52 |

32,72 |

7.249.927 |

110.128 |

110.128,01 |

150,40 |

16.563.730 |

239,07 | |

Sumber : Data Neraca Sumber Daya Hutan (Dinas Kehutanan Provinsi Riau, 2009) dan hasil pengolahan data.

-

3.3 Emisi CO2 akibat kebakaran hutan di

Kabupaten Siak 2010

Setelah mendapatkan areal hutan yang terbakar, bahan bakar yang dapat terbakar per hektar, efisiensi bahan bakar, dan faktor emisi diketahui, Emisi CO2 akibat kebakaran hutan di Kabupaten Siak dapat dihitung. Hasilnya disajikan di Tabel 2. Perhitungan telah dilakukan pada masing-masing fungsi kawasan hutan di Kabupaten Siak.

Jumlah emisi CO2 akibat kebakaran hutan pada tahun 2010 bervariasi pada umumnya bergantung pada luas areal yang terbakar dan potensi bahan bakar. Kebakaran terluas dan emisi CO2 terbesar berada di Hutan Tanaman yang terjadi pada kawasan hutan Hutan Produksi Tasik Besar Serkap diikuti oleh HPT Minas. Selanjutnya Emisi CO2 yang terjadi di Hutan Alam terbesar berada di HPT Rangau, di ikuti oleh HPT Minas, dan HP Tasik Besar Serkap.

Emisi CO2 akibat kebakaran di lahan gambut

Emisi CO2 akibat kebakaran hutan pada lahan gambut di Kabupaten Siak dapat dilihat pada Tabel 2. Perhitungan telah dilakukan pada masing-masing fungsi kawasan hutan di Kabupaten Siak. Jumlah emisi CO2 akibat kebakaran hutan pada lahan gambut

di Kabupaten Siak tahun 2010 bervariasi pada umumnya bergantung pada luas areal yang terbakar dan potensi bahan bakar. Total emisi CO2 adalah sebesar 2.176 Ton/tahun yang berada di kawasan hutan Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Konversi.

-

3.4 . Hubungan antara terjadinya kebakaran dengan jarak ke jalan, populasi, dan tipe tanah dan kondisi vegetasi.

Analisis hubungan antara terjadinya kebakaran dengan jarak ke jalan, populasi, dan tipe tanah dan kondisi/kerapatan vegetasi telah dilakukan dengan menggunakan regresi logistik. Faktor-faktor seperti jarak ke jalan, populasi, dan tipe tanah dan kondisi vegetasi tersebut dihubungkan dengan ada atau tidaknya kejadian kebakaran. Dari titik sampel yang diamati, dihubungkan dengan masing-masing faktor tersebut. Dari hasil analisa dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil yang menunjukkan empat faktor yang berkaitan dengan terjadinya kebakaran yaitu jarak, penduduk, biofisik (jenis tanah), dan kondisi vegetasi. Dari hasil uji statistik tersebut, terlihat bahwa Nilai Chi-Square sebesar 19,438 dan mempunyai Signifikansi 0,01 (0,001 < 0,05) yang

Tabel 2. Emisi CO2 dari Kebakaran Hutan di Kabupaten Siak 2010

|

No. |

Fungsi/ Nama Kawasan |

Hutan Alam |

Hutan Tanaman |

Gamhut j | |||||

|

Luas Areal yang terbakar (Ha/th) |

Jumlah Biomassa terbakar (Ton/ Tahun) |

Total Emisi (Ton/th) |

Luas (Ha/ th) |

Jumlah Biomassa terbakar (Ton/ Tahun) |

Total Emisi (Tg/th) |

Luas (Ha/Th) |

Iotal Emisi (Tg/th) | ||

|

A. |

HUTAN PRODUKSI TETAP | ||||||||

|

HP Bukit Batu |

200 |

161 | |||||||

|

∩ |

HP Rangau Tamaliiku |

900 |

72 > | ||||||

|

3 |

HP Tasik Besar Serkap |

500 |

M.7-12 |

23 290 |

800 |

58 547 |

92 500 | ||

|

B |

HUTAN PRODUKSI TERBAT. |

AS | |||||||

|

I |

HPT Mmas |

SOO |

18.115 |

28 620 |

100 |

31 052 |

49 100 | ||

|

'N |

HPT Rangau |

-JOO |

25 577 |

40 410 |

800 |

6-J S | |||

|

C |

HUTAN KONSERVASI | ||||||||

|

I |

SM Danau Besar Danau Bawah |

100 |

6 468 |

10 220 | |||||

|

T |

SM Cjiam Siak Kecil |

100 |

2.990 |

4.720 | |||||

|

D |

HliTAN PRODUKSI YANG D. |

APAT DIKO |

NVERSI (HP |

K) |

800 |

h4> | |||

|

JUMLAH |

1.900 |

I 68.418 |

j 107.260 |

1 200 |

91.803 |

151.600 |

2700 |

2 I | |

Sumber : Hasil pengolahan data.

signifikan. Berarti penambahan variabel bebas mampu memperbaiki model sehingga dapat dinyatakan fit, atau dengan kata lain model boleh digunakan.

Berdasarkan hasil analisa juag diperoleh bahwa nilai Nagelkerke R square adalah sebesar 0.323 yang berarti bahwa keempat variable bebas mampu menjelaskan varians terjadinya kebakaran hutan sebesar 32,3 % dan sisanya sebesar 67,7 % dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

Berdasarkan hasil statistik diatas menunjukkan bahwa dari ke empat variable bebas tersebut kondisi vegetasi paling berpengaruh terhadap terjadinya kebakaran hutan, yang memiliki signifikansi sebesar 0,001 (< 0,1) yang berarti signifikan. Sehingga dapat disimpulkan pada areal yang memiliki vegetasi yang rendah cenderung lebih besar kemungkinan terjadinya kebakaran hutan. Informasi lain yang dapat diketahui adalah pada areal yang memiliki vegetasi rendah kemungkinan terjadi kebakaran hutan cenderung lebih besar 4,094 kali dari pada areal yang memiliki vegetasi yang padat.

Kabupaten Siak tahun 2010

Estimasi emisi CO2 akibat kebakaran hutan di Kabupaten Siak yang terjadi pada 2010 dapat dihitung menggunakan data sekunder yang tersedia dari beberapa sumber. Emisi CO2 akibat kebakaran hutan di wilayah Kabupaten Siak bervariasi antara 107.260 Ton CO2/thn pada Hutan Alam dan 151.600 Ton CO2/thn pada Hutan Tanaman. Hal ini tergantung pada luasnya area yang terbakar dan beban bahan bakar yang tersedia pada area tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa emisi CO2 yang dipancarkan oleh kebakaran hutan dari pembakaran lahan gambut di Kabupaten Siak adalah sebesar 2.176 Ton CO2/thn. Besarnya emisi yang dihasilkan dari pembakaran lahan gambut ini sangat dipengaruhi oleh luasnya area yang terbakar. CO2 merupakan Gas Rumah Kaca yang banyak mendapat sorotan pada saat ini. Selain kontribusinya yang cukup besar dalam penyebab efek rumah kaca, CO2 di hasilkan dari dampak kegiatan pembakaran lahan gambut ataupun pembakaran hutan.

Hutan pada lahan gambut mempunyai peranan penting dalam penyimpanan karbon. Oleh sebab itu, perlu mendapat perhatian. Bila pembukaan lahan

gambut dibiarkan, apalagi diikuti dengan pembakaran hutan dan lahan, maka dapat dibayangkan berapa banyak karbon yang terlepas ke atmosfer dan pemanasan global ataupun perubahan iklim menjadi lebih cepat terjadi, sekaligus dampak ikutan seperti asap dan lainnya akan terus dirasakan oleh masyarakat setiap tahunnya.

Kebakaran di wilayah Kabupaten Siak Provinsi Riau tahun 2010 telah membakar areal seluas 109 km2 atau sebesar 10.900 hektar. Frekuensi tertinggi kebakaran hutan di Kabupaten Siak lebih banyak terjadi di areal non hutan.

Selanjutnya apabila memperhatikan fungsi kawasan hutan, dari hasil penelitian menunjukkan terjadinya kebakaran hutan lebih banyak terjadi di Hutan Tanaman. Hasil ini mungkin terkait dengan adanya fakta bahwa sejak tahun 2000 konversi hutan dari hutan alam ke hutan tanaman terjadi peningkatan di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Siak. Pembukaan lahan untuk pembangunan hutan tanaman ini umumnya berada di lahan gambut dan dilakukan dengan land clearing sehingga lebih memicu terjadinya kebakaran hutan dibandingkan dengan Hutan Alam.

Pembuatan drainase dengan skala besar pada hutan tanaman dapat mengganggu keseimbangan hidrologi pada kawasan ruling gambut pada musim kemarau.

-

4.2 Hubungan antara terjadinya kebakaran dengan jarak ke jalan, populasi, dan tipe tanah dan kondisi vegetasi.

Analisis regresi logistik terhadap empat faktor yang berhubungan dengan kemungkinan terjadinya kebakaran hutan di Kabupaten Siak yaitu jarak ke jalan, populasi, dan tipe tanah dan kondisi vegetasi. Akan tetapi model ini hanya dapat memprediksi secara benar 32,3 % dari terjadinya kebakaran hutan berdasarkan empat faktor di atas. Dari keempat faktor tersebut, faktor vegetasi lebih berpengaruh sehingga kemungkinan kebakaran yang terjadi di areal yang mengalami degradasi dari pada areal hutan dengan kerapatan vegetasi yang tinggi.

Sebuah studi oleh Langner et al, 2007 menunjukkan bahwa ada korelasi yang kuat antara kebakaran dan degradasi hutan di beberapa bagian dari Indonesia. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa kebakaran hutan biasanya mulai dari tepi kawasan hutan di mana aktivitas manusia yang lebih intens (Langner et al, 2007). Hal ini juga didukung

oleh penelitian yang juga dilakukan oleh Langner et al. (2007) yang menyimpulkan bahwa sebagian besar kebakaran hutan terjadi di hutan yang mengalami degradasi. Hutan rawa gambut ketika dalam kondisi baik dapat menyimpan sejumlah besar karbon. Drainase lahan gambut yang mengarah keoksidasi menghasilkan emisi CO2, dan kebakaran dilahan gambut terdegradasi menghasilkan emisi CO2lebih lanjut. Mekanisme pertama (drainase lahan gambut) akan meningkatkan kemungkinan terjadinya api. Oleh sebab itu, konservasi hutan rawa gambut dapat mengurangi terjadinya kebakaran di Siak dan dengan demikian mengurangi emisi CO2. Hal ini dapat dipulihkan dengan pengelolan air/tata air yang baik.

Karena kemungkinan terjadinya kebakaran hutan lebih tinggi di hutan terdegradasi, pilihan lain untuk mengurangi terjadinya kebakaran adalah untuk menerapkan pengelolaan hutan berkelanjutan sehingga luasnya hutan yang rusak dapat diminimalkan. Reboisasi lahan terdegradasi akan meningkatkan kerapatan hutan dan karenanya akan mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran.

Berdasarkan hasil penelitian ini, kebakaran hutan memancarkan sejumlah besar CO2selama 2010 di Provinsi Riau khususnya di Kabupaten Siak. Kebakaran dan emisi CO2yang barada di areal Hutan Tanaman lebih besar dibandingkan dengan yang terjadi di Hutan Alam, hal ini dipengaruhi dengan banyaknya tingkat kejadian kebakaran dan bahan bakar yang terbakar.

Frekuensi tertinggi kebakaran hutan di Kabupaten Siak lebih banyak terjadi di areal non hutan. Hal ini juga diperkuat dengan beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa terjadinya kebakaran di Provinsi Riau lebih banyak terjadi di areal open akses dan semak belukar. Kondisi kerapatan vegetasi memiliki korelasi dengan terjadinya kebakaran di Kabupaten Siak. Hasil regresi logistik menunjukkan bahwa kondisi kerapatan vegetasi berkorelasi dengan terjadinya kebakaran. Ini berarti bahwa kebakaran hutan lebih sering terjadi pada hutan bervegetasi rendah atau yang telah mengalami degradasi.

Selanjutnya, dari hasil penelitian dan pengolahan data tersebut dapat disimpulkan bahwa emisi CO2 karena kebakaran hutan dari pembakaran biomassa di Kabupaten Siak pada tahun 2010 adalah 107.260 Ton CO2/tahun untuk hutan alam dan 151.600 Ton CO2/tahun untuk hutan tanaman. Selanjutnya emisi CO2 karena kebakaran hutan dari kebakaran gambut di Kabupaten Siak pada tahun 2010 adalah 2.176 Ton CO2/tahun.

Selanjutnya pengaruh dari beberapa faktor terkait dengan ada tidaknya kejadian kebakaran hutan seperti jarak ke jalan, penduduk, jenis tanah dan kehijauan vegetasi diperoleh hasil bahwa kehijauan vegetasi mempunyai korelasi dengan terjadinya kebakaran hutan. Ini berati bahwa kebakaran hutan umumnya terjadi pada areal yang bervegetasi rendah atau yang telah mengalami degradasi.

-

5.2 Saran

Untuk meningkatkan akurasi dari estimasi emisi CO2, penelitian lanjutan diperlukan khususnya untuk mendapatkan efesiensi kebakaran dari daerah penelitian sehingga didapatkan hasil yang lebih akurat. Selanjutnya penghitungan berat kering biomassa yang diikutsertakan pada inventarisasi hutan yang akan datang akan menurunkan ketidakpastian dari estimasi emisi CO2 terkait bahan bakar yang tersedia dalam kebakaran hutan. Selain itu regulasi untuk menghindari atau menurunkan terjadinya kebakaran hutan telah dikeluarkan oleh pemerintah, namun demikian penegakan hukum masih tetap diperlukan untuk menurunkan terjadinya kebakaran hutan. Terkait dengan tingginya kejadian kebakaran hutan di Provinsi Riau, perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan menerapkan program-program pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang tepat sasaran sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Mubarak, M.Si. dan Dr. Zulkifli, S.Pi, M.Si. yang telah membantu dan membimbing penelitian ini, serta yang telah banyak memberikan arahan dan saran serta masukan dalam memperbaiki penulisan penelitian ini.

Daftar Pustaka

Brown, S., A. J. R. Gillespie, and A. E. Lugo. 1989. Biomass estimation methods for tropical forests with applications to forest inventory data. Forest Science 35:881-902.

Fearnside, P. M. 2000. “Global warming and tropical land-use change: Greenhouse gas emissions from biomass burning, decomposition and soils in forest conversion, shifting cultivation and secondary vegetation”. Journal Climatic Change, 46 (1-2): 115-158.

Fearnside, P. M. and W. F. Laurance. 2004. “Tropical Deforestation And Greenhouse-Gas Emissions”. Journal Ecological Applications, 14 (4): 982-986.

Hairiah.2007.Perubahan Iklim Global: Dampak dan Bahayanya, Universitas Brawijaya, Malang.

Herman, Agus, F, dan Las, I. 2009. “Analisis Finansial Dan Keuntungan Yang Hilang Dari Pengurangan Emisi Karbon Dioksida Pada Perkebunan Kelapa Sawit”. Jurnal Litbang Pertanian, 28 (4), 2009.

Heil, A., B. Langmann and E. Aldrian. 2007. “Indonesian peat and vegetation fire emissions: Study on factors influencing large-scale smoke haze pollution using a regional atmospheric chemistry model”. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change Journal 12 (1): 113-133.

Huete, A., K. Didan, T. Miura, E. P. Rodriguez, X. Gao and L. G. Ferreira. 2002. “Overview of the radiometric and biophysical performance of the MODIS vegetation indices”. Remote Sensing of Environment 83 (1-2): 195-213.

IPCC.2006. Pedoman IPCCuntuk Inventarisasi Nasional Gas Rumah Kaca , National Greenhouse Gas Inventories Program. Jepang.

Karakaya, Etem, and Ozcag, Mustafa. 2005.”Driving Forces of C02 Emission In Central Asia: A Decomposition Analysis of Air Pollution From Fossil Fuel Combustion”Arid Ecosystems Journal, Vol. 11, No. 26-27, August 2005, Pages 49-57.

Kasischke, E. S. and J. E. Penner. 2004. “Improving global estimates of atmospheric emissions from biomass burning”. Journal of Geophysical Research-Atmospheres, 109(D14).

Kumar, A., S. K. Uniyal and B. Lal. 2007. “Stratification of forest density and its validation by NDVI analysis in a part of western Himalaya, India using Remote sensing and GIS techniques”. International Journal of Remote Sensing, 28(11): 2485-2495.

Kusumawardani, D. 2009. “Emisi CO2 dari Penggunaan Energi di Indonesia: Perbandingan Antar Sektor”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 8, No. 3, Desember 2009 : 176–187 .

Langner, A., J. Miettinen and F. Siegert. 2007. “Land cover change 2002 - 2005 in Borneo and the role of fire derived from MODIS imagery”. Global Change Biology 13: 2329-2340.

Moore, D. S. and G. P. McCabe. 2006. Pengenalan dan Aplikasi Statistik.

Nurzal, E.R dan Suminto.2010. “Penerapan Standar Manajemen Energi Untuk Mitigasi Perubahan Iklim Di Indonesia”. Jurnal Standardisasi Vol. 12, No. 3 Tahun 2010: 174 – 185

Page, S. E., F. Siegert, J. O. Rieley, H.-D. V. Boehm, A. Jaya and S. Limin. 2002. “The amount of carbon released from peat and forest fires in Indonesia during 1997”. Nature 420 (6911): 61-65.

Palacios-Orueta, A., E. Chuvieco, A. Parra and C. Carmona-Moreno. 2005. Biomass Burning Emissions: A Review of Models Using Remote-Sensing Data. Journal Environmental Monitoring and Assessment 104 (1): 189-209.

Seiler, W. and P. J. Crutzen. 1980. “Estimates of gross and net fluxes of carbon between the biosphere and the atmosphere from biomass burning”. Journal Climatic Change 2(3): 207-247.

36

Discussion and feedback