Optimalisasi Proses Fermentasi Urin Sapi

on

JURNAL BETA (BIOSISTEM DAN TEKNIK PERTANIAN) Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana https://ojs.unud.ac.id/index.php/beta

Volume 7, Nomor 1, Maret 2019

Optimalisasi Proses Fermentasi Urin Sapi

Optimization Process of Cow Urine Fermentation

Komang Suteja Pramana1, Yohanes Setiyo 1, I Gst. Ngr. Apriadi A. 1 1Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana

Email: sutejapramana26@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai fermentasi urin sapi menjadi biourin. Tujuan penelitian ini adalah mengoptimalkan proses fermentasi urin sapi menjadi biourin dengan pemberian starter biourin. Penelitian ini memakai Rancangan Acak Lengkap dengan empat perlakuan dan tiga kali ulangan. Perlakuan tersebut adalah tanpa starter biourin, 10 persen starter biourin, 20 persen starter biourin, dan 30 persen starter biourin. Setiap perlakuan diberi 1 liter molase dan 1 buah aerator. Variable yang diamati adalah biochemical oxygen demand, derajat keasaman (pH), total dissolved solids, electrical conductivity, C-organik dan total-N. Hasil dari penelitian ini adalah penambahan starter tidak berpengaruh nyata terhadap proses fermentasi urin sapi. Namun proses fermentasi urin sapi dapat dipercepat dari 15 hari menjadi 6 hari, hal ini ditandai dengan nilai biochemical oxygen demand dan pH yang sudah menurun pada hari ke 6 fermentasi. Hasil fermentasi sudah sesuai dengan standar No.70/Permentan/SR.140/10/2011. Dari empat perlakuan pada proses fermentasi urin sapi, perlakuan tanpa starter biourin merupakan perlakuan yang terbaik. Perlakuan tersebut menghasilkan electrical conductivity 5670 mS, biochemical oxygen demand 2,8 mg/l, total dissolved solids 2835 ppm, derajat keasaman pH 6,24, C-organik 3,70 persen, N-total 0,13 persen dan rasio C/N 29,63. Namun, untuk kandungan N-total biourin belum cukup memenuhi standar Permenta yaitu 3 – 6 persen.

Kata kunci: optimal, fermentasi, urin sapi, biourin.

Abtract

This study discusses the fermentation of cow urine into bio urine. The purpose of this study was to optimize the fermentation process of bio urine from cow urine by giving starter bio urine. This study used a Completely Randomized Design with four treatments and three repeat. The treatment were without starter bio urine, 10 percent starter bio urine, 20 percent starter bio urine, and 30 percent starter bio urine. Each treatment was giving 1 liters molasses and 1 aerator. The observed variables were the degree of acidity (pH), biochemical oxygen demand, total dissolved solids, electrical conductivity, organic carbon, and nitrogen. The result of this study was the addition of starter no significant effect on the fermentation process of cow urine. But the process of cow urine fermentation can be accelerated from 15 days to 6 days. This is marked by the value of biochemical oxygen demand which has decreased on the 6 day of fermentation. Fermentation result was according on the standard No.70/Permentan/SR.140/10/2011. Of the four treatments in the process of cow urine fermentation, the treatment with no starter of bio urine was the best treatment, the treatment produce electrical conductivity 5622 mS, biochemical oxygen demand 3.3 mg/l, total dissolved solids 2811 ppm, acidity pH 5.77, organic carbon 3.77 percent, nitrogen 0.14 percent and C/N ratio 26,93. However, for the nitrogen content of bio urine not enough to meet the Permenta standard was 3-6 percent.

Keywords: optimize, fermentation, cow urine, bio urine

PENDAHULUAN

Biourin adalah hasil proses pengolahan limbah urin ternak dengan cara difermentasi. Kandungan yang terdapat pada urin sapi yaitu N-total 0,33%, C-organik 0,6%, pH 8,33 (Adijaya, 2011). Fermentasi merupakan proses untuk menghasilkan energi yang dapat berlangsung secara aerobik maupun anaerobik. Fermentasi dalam pembuatan biourin yang dilakukan Merisa (2013) membutuhkan waktu selama 7 hari. Starter yang digunakan untuk pembuatan biourin adalah bakteri Ruminno bacillus atau memakai Azoto bacter yang dicampur dalam urin sapi. Proses fermentasi selama 7 hari tersebut dianggap sudah optimal namun perlu adanya kajian lebih lanjut.

Proses fermentasi urin sapi menjadi biourin dapat dioptimalkan dengan penambahan starter berupa mikroba yang sudah mampu beradaptasi pada biomassa yang diproses. Sehingga mikroorganisme tersebut lebih cepat dalam melakukan proses fermentasi. Oleh karena itu starter dapat berupa Ruminno bacillus dan Azoto bakter namun kurang ekonomis. Selain starter, nutrisi awal di biomassa juga sangat penting. Kunaepah (2008) menyatakan memperkaya nutrisi pada proses fermentasi urin sapi dengan penambahan glukosa sebagai sumber karbon juga berpengaruh terhadap aktivitas bakteri, karena glukosa merupakan substrat yang mudah dicerna dan dimanfaatkan untuk pertumbuhan mikroorganisme. Sanjaya (2010) menambahkan, glukosa berfungsi sebagai sumber energi dan unsur utama dalam pembentukan sel mikroorganisme.

Kedua perlakuan awal proses fermentasi sebagian sudah dicoba oleh Mudiarta (2018), yang berfokus pada pemberian nutrisi berupa molase. Molase mengandung nutrisi yang cukup tinggi untuk kebutuhan mikroorganisme sehingga dapat dijadikan bahan sebagai sumber karbon dalam proses fermentasi. Sedangkan Merisa (2013), penelitiannya berfokus pada penambahan mikroba berupa Ruminno bacillus. Pengaruh cepat lambatnya proses fermentasi disebabkan oleh peningkatan aktivitas mikroorganisme. Kedua penelitain diatas masing-masing terlepas, walaupun penelitian sudah menghasilkan perlakuan terbaik.

Berdasarkan hal tersebut peneliti mencoba mengkombinasaikan kedua perlakuan terbaik tersebut dengan mengunakan biourin jadi sebagai starter dan molase sebagai nutrisi untuk mengoptimalkan proses fermentasi urin sapi dalam pembuatan biourin. Serta pemberian aerator untuk membantu proses penguraian bahan organik. Tujuan penelitian ini ditekankan penentuan konsentrasi starter berupa starter biourin jadi yang mampu menghasilkan proses fermentasi biourin yang optimal.

METODE

Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Kelompok Tani Ternak Telaga Sari SIMANTRI 453 Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dan uji kandungan biourin dilaksanakan di Laboratorium Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Udayana. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April-Juni 2018.

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah urin sapi, molase, biourin, dan larutan kimia untuk pengujian kandungan C-organik dan N-total. Sedangkan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah ember plastik bervolume 15 liter, aerator tipe Rambo (Rambo (RB-600), voltage (AC220-240V/50Hz), power (2.5W), output (2.5L/min), pressure (0.014Mpa)), selang bening berdiameter 1 cm, pH meter range 0.0-14.0 pH (resolution 0.1 pH), Dissolved Oxygen meter (DO-5509), TDS meter range pengukuran 0-5000 ppm, EC meter range pengukuran 0-9990 mS, dan peralatan analisis laboratorium (gelas ukur, labu takar, pipet tetes, elemeyer, labu kjeldahl, buret).

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian eksperimental dengan perlakuan starter biourin. Sehingga memperoleh empat kombinasi perlakuan yang dicoba, yaitu: P1 (tanpa starter biourin), P2 (10 persen starter biourin), P3 (20 persen starter biourin) dan P4 (30 persen starter biourin). Masing-masing perlakuan diulang 3 kali sehingga diperoleh 12 unit percobaan. Pelaksanaan penelitian difokuskan pada pengamatan biochemical oxygen deman, pH, total dissolved solid, electrical conductivity, C-organik, N-total, dan rasio C/N dengan tujuan untuk mengetahui respon penambahan starter biourin terhadap kualitas sludge yang dihasilkan.

Tahapan Penelitian

Urin sapi diambil dari bak penampungan yang terdapat di SIMANTRI 453 Kelompok Tani Ternak Telaga Sari. Urin sapi selanjutnya di saring dengan menggunakan kain kasa agar memperoleh urin yang seragam dan ditampung dalam ember bervolume 60 liter. Urin yang telah disaring kemudian ditampung kembali ke dalam ember bervolume 15 liter dan kemudian di berikan perlakuan yaitu: P1 = 100% urin sapi + tanpa starter biourin jadi, P2 = 90% urin sapi + 10% starter biourin jadi, P3 = 80% urin sapi + 20% starter biourin jadi, P4 = 70% urin sapi + 30% starter biourin jadi. Setelah diberikan perlakuan selanjutnya ditambahkan molase 1 liter kemudian diaduk hingga bahan tercampur dan diberikan 1 buah aerator yang selama proses fermentasi terus

menyala. Selanjutnya urin sapi di fermentasi selama 15 hari.

Variabel Pengamatan

Parameter pada proses fermentasi biourin seperti biochemical oxygen demand dan pH diamati dengan menggunakan dissolved oxygen meter dan pH meter tester. Sedangkan parameter kandungan biourin seperti total dissolved solid dan electrical conductivity diamati dengan menggunakan alat TDS meter dan EC meter. Proses di atas diamati setiap hari selama 15 hari fermentasi. Uji kadar C-organik ditentukan dengan metode Walkley and Black, N-total ditentukan dengan menggunakan metode kjeldahl dan C/N ditentukan dengan membagi kadar C-organik dengan N-total.

Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode anova. Apabila pengaruh perlakuan signifikan atau hasil analisis berbeda nyata, maka dilanjutkan dengan analisis lanjut dengan uji BNt.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biochemical Oxygen Demand pada Proses

Fermentasi Biourin

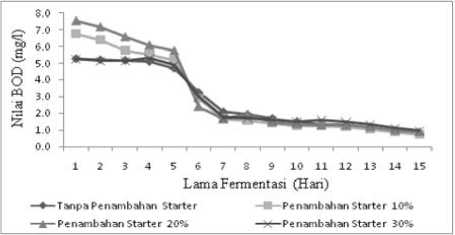

Pengukuran biochemical oxygen demand dilakukan setiap hari untuk mengetahui perubahan oksigen yang terjadi selama proses fermentasi.

Gambar 1. Grafik biochemical oxygen demand biourin

Berdasarkan Gambar 1. dapat dilihat bahwa pada hari ke-1 fermentasi biourin nilai biochemical oxygen demand tertinggi ditunjukan oleh perlakuan penambahan 20 persen biourin dengan nilai 7,5 mg/l, sedangkan nilai terendah ditunjukan oleh perlakuan tanpa starter biourin jadi dan penambahan 30 persen starter biourin jadi dengan nilai 5,3 mg/l. Pada hari ke 15 fermentasi biourin nilai biochemical oxygen demand tertinggi ditunjukan oleh perlakuan penambahan 30 persen starter biourin jadi dengan nilai 1,0 mg/l, sedangkan nilai terendah ditunjukan oleh perlakuan penambahan 10 persen starter biourin jadi dengan nilai 0,8 mg/l. Berdasarkan grafik data di atas, pada hari ke-8 sampai hari ke-15 nilai biochemical oxygen demand sudah stabil. Stabilnya nilai biochemical oxygen demand ini dikarenakan sudah semakin kecil proses penguraian bahan-bahan organik

pada proses fermentasi. Pada proses penguraian tersebut mikroba saling berkompetisi sehingga proses penguraian mulai terhenti.

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa semakin tinggi penambahan starter biourin jadi, maka semakin tinggi nilai biochemical oxygen demand. Penambahan starter biourin jadi menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah kandungan bahan organik. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Suharto (2011) bahwa semakin rendah penambahan starter biourin jadi pada proses fermentasi biourin maka nilai biochemical oxygen demand semakin rendah. Rendahnya nilai biochemical oxygen demand pada proses fermentasi menunjukan bahwa kebutuhan oksigen oleh mikroba mengalami penurunan serta terdapat penurunan jumlah bahan organik yang terkandung di dalam bahan fermentasi.

Derajat Keasaman (pH) Biourin

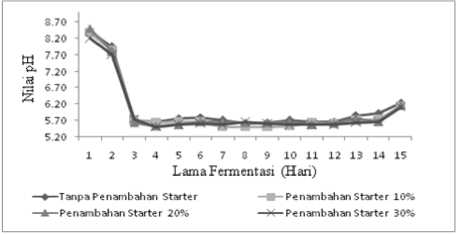

Gambar 2. Grafik pH biourin

Berdasarkan Gambar 2. di atas dapat dilihat bahwa pada hari ke-1 fermentasi biourin, nilai pH tertinggi ditunjukan oleh perlakuan 20% biourin dengan nilai 8,6, sedangkan nilai terendah ditunjukan oleh perlakuan 30% biourin dengan nilai 8,5. Pada hari ke-15 fermentasi biourin, nilai pH tertinggi ditunjukan oleh perlakuan tanpa starter biourin dengan nilai 5,93, sedangkan nilai terendah ditunjukan oleh perlakuan 20% biourin dan 30% biourin dengan nilai 5,67. Berdasarkan grafik data di atas, dapat dilihat bahwa mulai hari ke-4 sampai hari ke-15, nilai pH pada proses fermentasi sudah stabil. Hal tersebut menunjukkan sudah tidak terjadi lagi pembentukan asam-asam organik.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa penurunan nilai pH pada proses fermentasi terjadi karena adanya proses pembentukan asam-asam organik yang disebabkan oleh kandungan asam dari molase. Sedangkan peningkatan nilai pH pada proses fermentasi diduga terjadi karena adanya proses demineralisasi yang disebabkan oleh oksigen dari penggunaan aerator dalam mengurai bahan organik menjadi kation dan anion, namun dalam proses tersebut unsur kation lebih dominan sehingga nilai pH mengalami peningkatan. Nilai pH pada

penelitian ini masih berada dalam batas toleransi pH pupuk organik cair dari setiap fermentasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 batas toleransi pH pupuk organik cair adalah dari 4-9. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Indriani (2007) bahwa selama proses dekomposisi berlangsung, asam-asam organik akan menjadi netral dan kompos menjadi matang biasanya mencapai pH antara 6 – 8.

Total Dissolved Solid Biourin

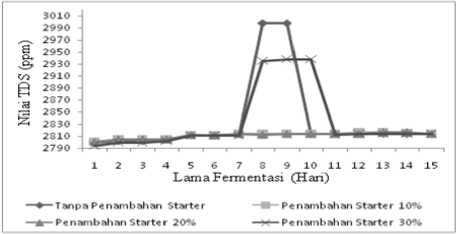

Gambar 3. Grafik total dissolved solid biourin

Berdasarkan Gambar 3. di atas dapat diketahui bahwa nilai total dissolved solids dari setiap perlakuan pada proses fermentasi biourin cenderung mengalami peningkatan dari hari ke-1 sampai hari ke-7. Pada hari ke-8 dan ke-9 fermentasi mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan nilai 2998 ppm. Nilai tersebut ditunjukkan oleh perlakuan tanpa penambahan starter biourin. Peningkatan nilai rata-rata total dissolved solids pada proses fermentasi juga ditunjukkan pada perlakuan penambahan 30% starter biourin jadi pada hari ke-8, ke-9, dan ke-10 yaitu 2936 ppm, 2938 ppm, dan 2938 ppm. Peningkatan yang dihasilkan dikarenakan adanya penambahan molase pada proses fermentasi. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kusmiati dkk (2007) bahwa penambahan molase pada proses fermentasi biourin dapat meningkatkan nilai total dissolved solid karena molase terdiri dari padatan-padatan yang mengandung nutrisi. Molase mengandung nutrisi yang cukup tinggi untuk kebutuhan mikroorganisme.

Electrical Conductivity Biourin

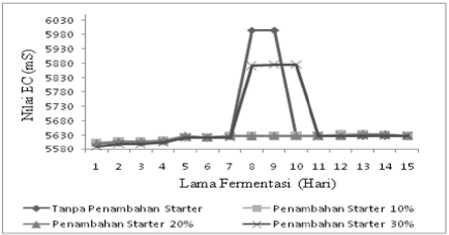

Gambar 4. Grafik electrical conductivity biourin

Berdasarkan Gambar 4. di atas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata electrical conductivity tertinggi pada hari ke 8 dan 9 fermentasi biourin mengalami peningkatan yang ditunjukan oleh perlakuan tanpa pemberian starter biourin dengan nilai 5996 mS. Peningkatan nilai rata-rata electrical conductivity pada proses fermentasi juga ditunjukkan pada perlakuan penambahan 30% starter biourin jadi pada hari ke-8, ke-9, dan ke-10 yaitu 5871 mS, 5875 mS, dan 5875 mS. Peningkatan tersebut dikarenakan penambahan molase. Penambahan molase menyebabkan peningkatan unsur hara yang mengandung nutrisi. Semakin banyak unsur hara yang larut dalam air, maka semakin banyak kandungan ion positif dan negatif. Semakin banyak kandungan ion positif dan negatif maka semakin tinggi nilai rata-rata electrical conductivity.

Menurut Morgan (2000), dalam pupuk organik cair, EC memberi indikasi mengenai keberadaan hara yang terkandung di dalam bahan yang difermentasi. Electrical Conductivity terdiri dari unsur-unsur hara yang terlarut dalam air berupa ion bermuatan positif dan ion bermuatan negatif (Sutiyoso, 2009).

Kandungan C-organik Biourin

|

Perlakuan |

C-organik (%) |

|

tanpa starter biottiin j adi |

3.702 |

|

penambahan 10% starter biottiin jadi |

3.702 |

|

penambahan 20% starter biourin jadi |

3.6’0 |

|

penambahan30% starter biotirin jadi |

3.733 |

Tabel 1. Nilai C-organik biourin

Berdasarkan Tabel 1. di atas dapat diketahui bahwa nilai C-organik tertinggi pada proses fermentasi biourin ditunjukan oleh penambahan starter biourin 30 persen dengan nilai 3,733 persen, sedangkan nilai terendah ditunjukan oleh pemberian starter biourin 20 persen dengan nilai 3,670 persen.

Molase mengandung nutrisi yang cukup tinggi untuk kebutuhan mikroorganisme, sehingga dapat dijadikan bahan alternatif sebagai sumber karbon dalam proses fermentasi (Kusmiati et al., 2007). Sedangkan menurunnya nilai kandungan C-organik pada proses frementasi disebabkan karena oksigen dari penggunaan aerator yang mengakibatkan lepasnya unsur karbon. Menurut Bernal dkk (2009), penurunan material organik menunjukan indikasi terjadinya proses dekomposisi bahan organik oleh mikroorganisme. Selama proses pengomposan akan terjadi pelepasan CO2 karena adanya aktivitas mikroorganisme pengurai yang memanfaatkan unsur karbon sebagai energi dalam mengurai bahan organik, sehingga berpengaruh terhadap kandungan C-organik yang dihasilkan (Pratiwi dkk, 2013).

Kandungan N-Total Biourin

|

Perlakuan |

NtotaI (%) |

|

Tanpa starter biourin jadi |

0.127 ab |

|

Penambahan 10% starter biourin jadi |

0.098 a |

|

Penambahan 20% starter biourin jadi |

0.140b |

|

Penambahan 30% starter biourin jadi |

0.140 b |

Tabel 2. Nilai N-total Biourin

Berdasarkan Tabel 2. di atas dapat diketahui bahwa nilai N-total tertinggi pada proses fermentasi biourin ditunjukan oleh penambahan starter biourin 20 persen dan 30 persen dengan nilai 0,140 persen, sedangkan nilai terendah ditunjukan oleh penambahan starter biourin 10 persen dengan nilai 0,098 persen.

Pemberian molase pada proses fermentasi dapat menurunkan nilai kandungan N-total karena mikroorganisme menggunakan nitrogen dalam menyusun sel yang memanfaatkan unsur karbon sebagai sumber energi. Sedangkan penggunaan aerator dapat meningkatkan kandungan N-total biourin yang mendukung mikroorganisme untuk melakukan proses dekomposisi yang lebih sempurna sehingga mikroorganisme dapat mengubah amonia menjadi nitrat. Penambahan aerator dapat mencegah terjadinya pengendapan.

Rasio C/N Biourin

|

Perlakuan |

Rasio C/N |

|

Tanpa starter biourin jadi |

31.77a |

|

Penambahan 10% starter biourin jadi |

43.64b |

|

Penambahan 20% starter biourin jadi |

27.37 a |

|

Penambahan 30% starter biourin jadi |

33.54 a |

Tabel 3. Nilai C/N rasio biourin

Berdasarkan Tabel 6. di atas dapat diketahui bahwa nilai rasio C/N tertinggi pada proses fermentasi biourin ditunjukan oleh penambahan starter biourin 10 persen dengan nilai 43,64, sedangkan nilai terendah ditunjukan oleh perlakuan tanpa starter biourin dengan nilai 31,77. Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa penggunaan aerator dapat menurunkan rasio C/N biourin, karena oksigen membantu aktivitas mikroorganisme pengurai dalam memanfaatkan unsur karbon (C) dari molase sebagai sumber energy, serta nitrogen (N) digunakan untuk sintesis protein dalam pembentukan sel tubuhnya. Selama proses berlangsung CO2 mengalami penguapan dan

menyebabkan kadar karbon menurun, sedangkan nitrogen mengalami peningkatan sehingga didapatkan rasio C/N yang rendah. Menurut Bernal dkk (2009), konsentrasi N dapat meningkat ketika bahan organik yang hilang lebih besar dari hilangnya NH3.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut

Penambahan starter biourin 10%-30% berpengaruh terhadap proses fermentasi biourin. Hal ini ditandai dengan nilai biochemical oxygen demand di hari ke-0 sampai hari ke-5 antara perlakuan 2, 3, dan 4 sangat berbeda dengan rata-rata 5,9 mg/l, 6,6 mg/l, dan 5,2 mg/l. dan ditandai dengan nilai pH yang sudah mulai stabil dari hari ke-4 fermentasi.

Berdasarkan tabel uji BNt pada proses fermentasi biourin, nilai yang dihasilkan berbeda-beda dengan nilai biochemical oxygen demand 3,178 mg/l yang ditunjukan oleh pemberian 20 persen starter biourin, pH 6,24 yang ditunjukan oleh perlakuan tanpa starter biourin, total dissolved solids 2835 ppm yang ditunjukan oleh perlakuan tanpa starter biourin, electrical conductivity 5670 mS yang ditunjukan oleh perlakuan tanpa starter biourin, C-organik 3,733 persen yang ditunjukan oleh pemberian 30 persen starter biourin, N-total 0,140 persen yang ditunjukan oleh pemberian 20 persen starter biourin, dan rasio C/N 43,64 yang ditunjukan oleh pemberian 10 persen starter biourin.

Berdasarkan empat perlakuan pada proses fermentasi biourin, perlakuan yang terbaik ditunjukan oleh perlukan tanpa pemberian starter biourin, biourin memiliki nilai electrical conductivity 5670 mS, biochemical oxygen demand 2.8 mg/l, total dissolved solids 2835 ppm, derajat keasaman pH 6,24, C-organik 3,70 persen, N-total 0,13 persen dan rasio C/N 29,67.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan sebagai berikut: Perlu dilakukannya kajian lebih lanjut untuk mendukung proses fermentasi biourin kotoran sapi serta bahan tambahan yang dapat meningkatkan nilai N-total untuk dapat memenuhi persyaratan teknis minimal pupuk organik cair No.70/Permenta/SR.140/10/2011.

DAFTAR PUSTAKA

Adijaya. 2011. Pemanfaatan urin ternak (Bio Urine) dalam mendukung pertanian ramah lingkungan. Bulletin Balai Pengkajian Teknologi (BPTP).

Aritonang. M., Setiyo. Y., dan Gunadnya. P. 2015. Optimalisasi Proses Fermentasi Urin Sapi Menjadi Biourin. Jurlan. Program Studi Teknik Pertanian. Fakultas Teknologi Pertanian. Universitas Udayana.

Bernal, M. P., Alburquerque, J. A., dan Moral R. 2009. “Composting of Animal Manures And Chemical Criteria For Compost Maturity Assessmen, a Review, Biosoure Technology, vol. 100, hal 5444-5453.

Indriani, Novita Hety. 2007. Membuat Kompos Secara Kilat. Jakarta: Penebar Swadaya.

Kunaepah. 2008. Pengaruh Lama Fermentasi dan Konsentrasi Glukosa terhadap Aktivitas Antibakteri, Polifenol Total dan Mutu Kimia Kefir Susu Kacang Merah, Tesis. Program Studi Magister Gizi Mayarakat, Program Pascasarjana. Universitas Diponogoro, Semarang.

Kusmiati, Swasono R, Tamat, Eddy J, dan Ria I. 2007. Produksi Gluken dari dua Galur Agrobacterium sp. Pada Media Mangandung Kombinasi Molase dan Urasil. Biodivesitas, (Online), Vol.8.

Morgan L. 2000. Electrical Conductivity in Hidroponic. Dalam A. Knutson (Ed.), The Best of the Growing Edge (39-44). Corvallis. New York Moon Publ. Inc.

Mudiarta, Setiyo. Y., dan Widia. W. 2018, Kajian Proses Fermentasi Biosllury Kotoran Sapi Dengan Penambahan Molase. Jurnal. Program Studi Teknik Pertanian. Fakultas Teknologi Pertanian. Universitas Udayana.

Pratiwi, I.G.A.P., Atmaja, W.D., Soniari, N.N. 2013. Analisis Kualitas Kompos Limbah Persawahan dengan Mol Sebagai Dekomposer. Jurnal

Online Agroekoteknologi Tropika 2(4): 23016515.

Sanjaya, W. 2010. Optimasi Hidrolisis Enzimatik Jerami Padi Menjadi Glukosa Untuk Bahan Baku Biofuel Menggunakan Selulase dari Trichoderma reesei dan Aspergillus niger. Skripsi. Program Studi Teknik Kimia. Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya.

Suharto, 2011. Limbah Kimia Dalam Pencemaran Udara dan Air. Yogyakarta: Andi Offset.

Sutiyoso, Y. 2009. Hidroponik. Penebar Swadaya. Jakarta.

158

Discussion and feedback